都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

今や高齢化社会。老人があふれる時代に入りました。老人は邪魔者扱いか? と日が見たくなるほど、老人には暮らしにくい世の中になりました。

そこで、今日は「老」「考」「孝」という老人に係る漢字を考えてみたいと思います。

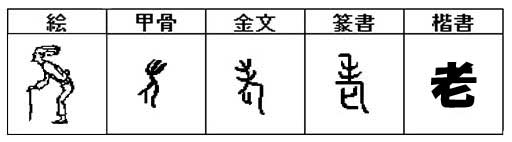

「老」

「老」の「匕(か)」以外の上の部分は長髪の人を横から見た形で、長髪の垂れている姿です。

老 → 図

髪が長く腰の曲がった老人が杖をついている姿

「匕」は「真」の旧字「眞」の上部にある形と同じで、人が転倒(てんとう)した姿で死者のことです。この場合は「死に近いこと」を表しています。つまり「老」とは、長髪の年老いた人の意味です。

匕 → 図

しりもちついて倒れた人の姿

この「老」に似た字に「考」と「孝」があります。この「考」と「孝」がよく似ているうえに、音読みも「コウ」で同じですから実にまぎらわしいものです。その「考」「孝」はどんな成り立ちの文字なのか説明しましょう。

でも混同も仕方がないほど、「考」「孝」はもともと近い字だったようです。

「考」

「考」は亡くなった父親のこと。だから「かんがえる」のほかに「ちち」の意味もあります。ちなみに亡くなった母親は「妣(ひ)」と言います。非常に落胆することを「考妣(こうひ)を喪(うしな)うが如(ごと)し」という言い方があります。

考 = 老 + 丂

→ 図

元は腰の曲がった老人の意。転じて、曲がりくねりつつ奥まで思い進む→かんがえる、つきつめる

丂 → 図

水面に浮かぶ浮き草。曲がる意。

そして「かんがえる」の「考」は学舎(まなびや)の意味の「校」と音が同じために生まれた意味だそうです。

「孝」

そして「孝行」の「孝」は、長髪の老人に「子」を加えた形で「子どもが老人によく仕える」意味です。つまり「おやおもい」の意味なのです。

孝 = 老 + 子

子が年老いた親を大切にする(孝行)

子 → 図

両手を広げた子供の姿

漢字の成り立ちには残酷なこともありますが、思いやりのある場合もあるのです。

したっけ。

|

幅広いサイズに対応 びん蓋開け |

| クリエーター情報なし | |

| clockwork |

三船美佳が離婚提訴をしていることが1月18日、分かったと伝えらました。理由は夫・高橋ジョージの「モラル・ハラスメント」が原因だったそうです。

「モラル・ハラスメント」とはあまり聞かない言葉です。モラハラ行為とはどのような行為をいうのでしょうか?

相手から精神的苦痛を受ける行為をされていても、その行為がモラハラにあたるかは微妙な場合もあるので判断が難しいでしょう。

(1)そもそもモラハラとは?

そもそもモラハラとは、モラル・ハラスメントの略で「精神的な暴力等による嫌がらせ」のことをいいます。

(2)具体的にモラハラとなる場合とは?

•「バカ」「ダメだな」など相手を貶める言動

•特に理由もなく継続的に無視し続けること

•特に理由もなく食事を一緒にとらない

•家事の不備を片っぱしから指摘する

•わざと大きな音をたててドアを閉めたり、物を置いたりする

•あなたが何かミスをする度に大きなため息をつく

(3)モラハラする人の特徴

まだそこまでひどいことはされていないもののモラハラの兆候を感じたら、以下の特徴がないか注意して下さい。

•意外と暴力をふるわない

•外面はいい

•最初は優しい

もし、これらの内容を見て心当たりがある場合には、今後相手方のモラハラ行為がエスカレートしないか注意しておいた方がよいでしょう。

モラハラ夫(妻)からしっかり慰謝料をもらって離婚するまでの全手順

|

モラル・ハラスメント(仏: Harcèlement moral、英: Mobbing)とは、モラルによる精神的な暴力、嫌がらせのこと。俗語としてモラハラと略すこともある。フランスの精神科医、マリー=フランス・イルゴイエンヌが提唱した言葉。外傷等が残るため顕在化しやすい肉体的な暴力と違い、言葉や態度等によって行われる精神的な暴力は、見えづらいため長い間潜在的な物として存在していたが、イルゴイエンヌの提唱により知られるようになった。イルゴイエンヌは、社会は精神的な暴力に対しては対応が甘いが、精神的な暴力は肉体的な暴力と同じ程度に、場合によっては肉体的な暴力以上に人を傷つけるもので、犯罪であると述べる。 モラル・ハラスメントがどれほど被害者の心身の健康に破壊的な影響を与えるのか、その恐ろしさを嫌と言うほど見てきた。モラル・ハラスメントは、精神的な殺人、とも述べている。 Wikipedia |

|

1.セクシャル・ハラスメント 性的嫌がらせ。相手を不快にさせる言動が当てはまる。 2.パワー・ハラスメント 地位や立場、権力を利用した、嫌がらせ。 3.モラル・ハラスメント 言動や態度で相手を精神的に傷つける、嫌がらせ。 ハラスメントの殆どがこれに含まれている。総称的な感じ? 4.カラオケ・ハラスメント カラオケを強要する行為。唄いたくないのに唄わせる行為。 カラオケ本やマイクを回す行為も該当してくる。 5.アルコール・ハラスメント 飲酒を強要する事。一気飲み等も該当する。 6.シルバー・ハラスメント 老人介護が絡んだ、嫌がらせ。介護疲れした肉親や介護施設の職員による肉体的・精神的嫌がらせを言う。 7.ドクター・ハラスメント 医師による患者への、嫌がらせ。主に医師の心ない言葉、暴言が該当する。医師の悪意の有無に関係なく、患者が嫌がらせと感じた言動。 8.マリッジ・ハラスメント 未婚女性に「まだ結婚しないの?」と聞く事により、聞いた側の、悪意や急かすような意味の有無は関係なく相手が不快と感じるとハラスメントとなる。 9.テクノロジー・ハラスメント PC等ハイテク技術に詳しい人がそうでない人にする嫌がらせのこと。 要は詳しくない人に、いかにも判らなそうな専門用語で説明したり、簡単に済む処理なのに、あえて難しい方法で教えたりすること。 10.リストラ・ハラスメント リストラ対象者に会社側が行う嫌がらせのこと。 わざと仕事をあたえなかったり、小さいミスによる減給等により、自己退職を促したりするような行為。 11.スクール・ハラスメント 学校で起こる嫌がらせのことで、先生が生徒にするもの、生徒同士・教師同士の間で起きたもの全てを含み、行為も特に性的なものと限定されていない。 12.エイジハラスメント もともとは企業内での中高年者に対する年齢を理由にした差別・嫌がらせのことであった。後に家庭や高齢者施設内での高齢者に対する嫌がらせ・イジメという意味でも使われる。 13.アカデミック・ハラスメント 大学内での教授による嫌がらせをいう(生徒に行うもの、立場の低い教職員に行うものがある。 14.スモーク・ハラスメント 喫煙者が非喫煙者に害を与える、嫌がらせ。 歩きタバコ等の、要はマナー違反が該当してくる。 15.ブラッドタイプ・ハラスメント 血液型性格診断に基づいた偏見による嫌がらせ。 例えば「やっぱりB型はいい加減で困る!」みたいなもの。 16.ジェンダー・ハラスメント これは女性蔑視と表現しているケースが多いが、正確には男性にもあてはまる。「女のくせに…」「男のくせに…」が例。 セクハラはジェンダー・ハラスメントに似ている。 17.エレクトロニック・ハラスメント 遠隔地から電子テクノロジーを使用し人を追跡したり妨害したりする行為。マイクロ波や電磁場等を発生させたりし、身体的に危害を加えることもある。マインドコントロールにも使用されるようであり、なんだか凄く危険な香りがする。 18.ラブ・ハラスメント 恋愛及び性に関する話題を公共の場及び他者の面前で持ち出すことにより、他者を不快にさせる言動。 19.セカンド・ハラスメント セクハラ被害を訴えた事で、会社側から嫌がらせを受けること。 二次被害です。 20.エアー・ハラスメント 場の空気や雰囲気を壊す、嫌がらせ。 21.スメル・ハラスメント 臭いによる嫌がらせ。 きつい香水の香りや体臭など。 22.ペット・ハラスメント ペットに対する虐待のような、嫌がらせ。 破棄、放任、着せ替え人形扱いなど。 23.テクスチュアル・ハラスメント 女性作家に対する「本当に自分で書いたの?誰かに手伝ってもらったんじゃないの?」などの、嫌がらせ。 |

|

ハラスメント 嫌がらせ。いじめ。→セクシュアルハラスメント→パワーハラスメント[補説]英語では、苦しめること、悩ませること、迷惑の意。 デジタル大辞泉 |

今の世の中ハラスメントだらけになってしましました。これだけあると、生きていくのに息が詰まりそうです。

こんな中で男と女が暮らしていくことは困難なようにも思います。

しかし、ハラスメントの難しいところは、たとえ同じ行為を違う人がやったとしても、それをハラスメントと感じるかどうかが微妙なところです。普段からの人間性を磨いておいた方がよさそうです。

したっけ。

|

マタニティ ドレス ワンピース ふんわり シフォン で お腹を カバー 黒 ブラック (M サイズ) |

| クリエーター情報なし | |

| リバイバル ファッション |

ご存知のようにタクシーは前進することによって料金が加算されます。

では、バックしたらメーターが下がるのではないのか? なんて考えたことはありませんか?

タクシー料金は、初乗り料金(※1)に加算(※2)されていきます。

タクシーは道が空いていてスムーズに走っている時は距離だけで料金が計算されます。

しかし、走っていなくても料金が上がる事があります。

それは、タクシーの時速が10km以下となると、時間を距離に置き換えて料金が加算される仕組み(※3)だからです。

そのため渋滞や、信号で止まった時など、タクシーが進まなくてもメーターが上がる事もあります。この複雑さが利用者にとって分かりにくく、「いつもと同じ道を走ったのに料金が違った」という話がでる要因だったりします。

|

※1.初乗り料金:利用したら必ずかかる最低料金(タクシーの窓などに貼られている金額のこと) ※2.加算:初乗り料金以降に上乗せされていく料金のこと ※3.距離と時間で料金を計算する事を「時間距離併用性(じかんきょりへいようせい)」と言う。 |

タクシー料金の加算方法は、走行距離だけでなく時間との併用になっています。

距離の場合、クルマがふつうに前進しているときは加算されますが、バックしているときは距離の計測機能は停止しているそうです。

しかし時間で加算する機能は働いているので、たとえバックしていてもメーターは上がるというわけです。

タクシーの料金は走行時間と距離が関係しています。しかし、高速道路を走行する際は、時間は加味されなくなるそうです。料金メーターの機器に『高速』というボタンがあって、高速のインターチェンジに入る時に押すと、距離だけで加算されていくようになるそうです。

高速道路等の運行について、通行料は支払わなければなりませんが・・・。

仮に、バックで走行してもらうと、時間分だけの加算になるので料金的には、少なくて済みます。しかし、バックでの長距離走行は道路交通法等で、固く禁じられていますので実際にはできません。

したっけ。

|

カーメイト つかんで安心。乗り降りがラクなタクシーグリップ やわらかグリップ2 ブラック CD12 |

| クリエーター情報なし | |

| カーメイト |

お断り:簡単にと思いましたが、長文になりました。

ヨーロッパ・アメリカと中東の争いは「政治的な要素、侵略」という性格が強いです。そこに宗教が絡んできているので、我々には理解しがたい状況が生まれています。

それでもその二つの勢力の「精神的支柱」は「宗教」によって説明でき、それは「西洋のキリスト教と中東のイスラムのぶつかり合い」とされます。

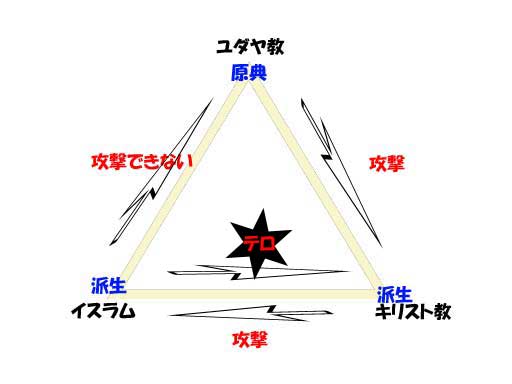

ここでは欧米に流布している宗教としての「キリスト教」と中東に流布している「イスラム」と、さらにその「二つの宗教の母胎でありパレスチナ戦争の主原因」とされている「ユダヤ教」の三つの宗教について考えてみたいと思います。

■三つの宗教の基本的関係

ユダヤ教、キリスト教、イスラムの関係ですがこの三つは「姉妹宗教」と呼ばれ、その「奉ずる神は同一」です。

ユダヤ教ではしばしばこの神の名前を「ヤハウエ(ヤーヴェ)」といった発音で呼ぶとされますが、ユダヤ教以降は戒律に「神の名前をみだりに呼ぶなかれ」というものがあるため信者はこの名前を口にしません。「ヘブライ神話」の段階の話しとして出てくるのが普通です。

イスラムでの「アッラー」というのは神の名前ではなく、日本語で言えば普通名詞で「神」というだけのことです。もちろん戒律通りに神の名前を口にしないからです。しかも、偶像崇拝も禁じられています。ですから、仏の週刊新聞に風刺画にアッラーが描かれていること自体が問題なのです

■「神は同一」なのにどうして三つになってしまったのでしょう。

元々はこの「ヤハウエ神」はヘブライ民族(イスラエル民族、ユダヤ民族といっても同じ)の民間信仰の神の名前です。

このヘブライの民間宗教が後に組織的な宗教となって「ユダヤ教」と呼ばれるようになって、この「ユダヤ教」から「キリスト教」が出てきて、さらにまたこのキリスト教から「イスラム」がでてくるのです。ですから「キリスト教」も「イスラム」も「ユダヤ教」も「神は同一」ということになるのでした。

|

ユダヤ教 |

ユダヤ教 |

ユダヤ教 (約1500万人) |

|

キリスト教 |

キリスト教 (約21億人) |

|

|

イスラム教 (約13億人) |

■ユダヤ教の起源

そのユダヤ教以前の「ヤハウエ」を神とするヘブライの民間宗教というのは紀元前の1000年以上前からのものです。そこからユダヤ教が成立する経緯はつぎのようになります。

すなわち、このヘブライ人が紀元前1000年頃「サウル、ダビデ、ソロモン王」によって始めて独立した国を持つことができました。

しかし、その後まもなく内部分裂を起こして、「北のイスラエル」と「南のユダ」のそれぞれの王国に分裂してしまいます。

それがさらに外敵に攻められて北のイスラエルは早々と、やがて南のユダ王国も程なく滅亡してしまいます。

そしてユダ王国にあったヘブライ人の多くが征服者であった「バビロンに連行」されてしまいます。

その後まもなくペルシャによって解放されて元の国のあったパレスチナ地方に戻ります。紀元前500年頃のことです。そして「神殿」を再建して新たな出発を誓ってこれまでの民間信仰を自覚的に宗教として組織的化したのでした。

この、バビロン捕囚以降にパレスチナに戻ってきて形成した「自覚的・組織的なヘブライ人の宗教」を「ユダヤ教」と呼んでいるのです。

■キリスト教の誕生

そしてさらに500年経った頃つまり紀元0年頃ということですが、この「ユダヤ教」の中に「イエス」が生まれて「ユダヤ教の刷新運動」を起こします。

しかし、紀元後30年頃に彼はユダヤ教徒に憎まれて「十字架刑」によって殺されてしまいます。

その後、残された弟子達が「イエスの復活」という事件に再結集してイエスの教えを伝えるようになり、そうした宗教運動がギリシャ人に伝えられてここで「キリスと教(「キリスト」というのはヘブライ語での「救世主メシア」のギリシャ語訳です」と呼ばれるようになったのです。

こうして「キリスト教」はユダヤ人のもとから「ギリシャ・ローマの人々」、そしてやがて「西欧に入ってきたゲルマン民族(現在の西欧人)」に伝えられていったのでした。

■イスラム教の誕生

さらにまた600年くらい経った頃、アラビア半島で「ムハンマド」がキリスト教の天使「ガブリエル」から啓示を受けて新たに宗教運動を起こします。

それはヨーロッパ化してしまったキリスト教を再び中東の性格にもどしたような性格を持ち、それを「イスラム」と呼んでいるわけでした。「イスラム」とは「平安であれ」とか「絶対的に神に服する」という意味です。そういう理由で、最近では「イスラム教」とは呼ばずに「イスラム」とだけ呼んでいるのでした。

■三つの宗教のお互いの位置づけ

信仰者というのはその宗教が正しいとして信じているわけですから、誰かが「それは違う」と言ってきても反発するだけでその言葉に耳を傾けようとはしません。

ですから「ユダヤ教」を信じる人々はイエスが「違う」と言ってきた時反発して怒って彼を十字架にかけて殺してしまったわけです。

耳を傾けて納得した「ユダヤ教信者」は結局「キリスト教信者」ということになりました。ですから「ユダヤ教はユダヤ教である限りキリスト教を認めるわけにはいかない」のです。

他方、その「キリスト教」の信者もムハンマドがキリスト教信者はイエスを誤解していると言ってもその言葉に耳を傾けることはしません。

もし傾けて納得してしまったらその人はキリスト教信者ではなくなり「イスラム」になってしまいます。ですから「キリスト教はキリスト教である限りイスラムを認めることはあり得ない」のです。

ここで、「ユダヤ教」の側が「キリスト教」は自分たちに反抗的・敵対的だと思ったら「キリスト教への激しい迫害」に移ります。そして実際歴史的にそうなりました。

他方「キリスト教」の方は母胎である「ユダヤ教」を「ユダヤ教だから」という理由で弾圧・迫害するわけにはいきません。「母胎」なのですから。

おなじように、「キリスト教徒」はイスラムが自分たちに反抗的だと思ったらやはり「イスラムに対して戦闘態勢」をとります。これも歴史的に生じてしまいました。

他方、イスラムは母胎であるキリスト教をキリスト教だからという理由で排撃するわけにはいきません。「母胎」だからです。実際『クルアーン(イスラム教の聖典/コーラン)』では「ユダヤ・キリスト教徒は同じ経典の民」とされているのですからなおさらです。

つまり「後発の宗教」は「母胎」である先行の宗教を認めざるを得ないけれど、「先行の宗教」は「後発の宗教」を認めるわけにはいかず、むしろ「迫害」に移るのです。

つまり、「ユダヤ教」は「キリスト教」を迫害するが、「キリスト教徒」の方は「ユダヤ教」を攻撃することはできず、同じように「キリスト教徒」は「イスラム信徒」を迫害するけれど、イスラム信徒はキリスト教を攻撃することはできないのです。

■ユダヤ教

ということになるとこの三つの宗教の場面でのいわゆる「宗教戦争」とは何かというと、それは「先行宗教の後発宗教への迫害」か、あるいはそれに伴う「後発の側の反撃」か、あるいは宗教が原因というよりむしろ「政治的・社会的要因による衝突」ということに気付くわけです。

歴史的には「ユダヤ対キリスト者の相克」がありました。

また「キリスト教と「イスラム」との関係で言えば何より両者の関係を決定的に破壊した「十字軍」の事件がありました。

|

じゅうじ‐ぐん〔ジフジ‐〕【十字軍】 11世紀末から13世紀にかけて、聖地エルサレムをイスラム教徒から奪回するため、前後8回にわたり行われた西欧キリスト教徒による遠征。信仰上の動機や教皇権拡大の意図などのほか、やがて東方貿易の利益など種々の動機が絡むようになった。結局、目的は達成されなかったが、イスラム文化との接触は西欧人の視野を拡大したほか、都市の成長や貨幣経済の発展などは、中世封建社会崩壊のきっかけとなった。 デジタル大辞泉 |

これは十字軍に虐殺されたアラブ・イスラムの人々にとっては怨念となっています。ついで西洋の被害としては「オスマン・トルコのヨーロッパ侵略」がとりわけ西洋人には「恐怖」として残り、現在にまでそれは尾を引いています。ただしこれは「宗教的攻撃」ではなく「政治的侵略」でした。

■三宗教の聖地はすべてエルサレム?

●ユダヤ教:信仰を集めていたエルサレム神殿が置かれていた聖地であり、ユダ王国の首都であった場所。

●キリスト教:イエス・キリストが教えを述べ、そして処刑され、埋葬され、復活したとされる場所。

●イスラム教:ムハンマドが一夜のうちに昇天する旅を体験した場所。

イエスがお生まれになった地イスラエル(パレスチナ)は、位置的に、ヨーロッパ・アジア・アフリカの三大大陸の、「接点」の地にあたります。

そこはまた、世界の三大人種である黄色・白色・黒色人種(または最近の分類にしたがってモンゴロイド・コーカソイド・ニグロイド)のそれぞれが住む地域の、「交点」でもあります。

イスラエルを中心として、東方には黄色人種が、北方と西方には白色人種が、南方には黒色人種が住んでいるのです。

イスラエルは、その意味では世界の中心に位置しています(エゼ5:5)。つまりイエス・キリストは、いわば「万国の中心」にお生まれになりました。

|

「神である主は、こう仰せられる。『これはエルサレムだ。わたしはこれを、諸国の民の真ん中に置き、そのまわりを、国々で取り囲ませた』」(エゼ5:5※) と聖書に書かれています。 ※エゼキエル エゼキエルは、旧約聖書に登場する紀元前6世紀頃のバビロン捕囚時代におけるユダヤ人の預言者である。 |

もともと同じ宗教であったがために、三者が三すくみの状態であるがゆえに状況を複雑化しているのではないでしょうか。

こんな状態の中に、もし日本が口を出すようなことになれば、三すくみ状態が壊れ、とんでもない事態が生まれそうです。戦争には参加しないことが一番です。

したっけ。

|

Best Straighten Ram Shofar 30~25cm ショファール 角笛 |

| クリエーター情報なし | |

| Shofarot Israel |

アダムとイヴ。聖書を知らない人でも彼らの名を知らない人はないでしょう。

神が光と闇をわけて昼と夜と名づけ、6日目に、自分のかたちに似せて男と女を創造しました。『旧約聖書』巻頭の「創世記」は、ふたりがエデンの園を追われる物語を語ります。つづいて、彼らの息子カインとアベルの兄弟殺しについて物語ります。

弟アベルは羊を飼う者となり、兄カインは土を耕す者となりました。ある日カインは地の産物をもって供え物としました。アベルは肥った羊の初生児(ういご)を供えました。神はアベルとその供物を顧みました。しかし、カインとその供物を顧みなかったのです。神に納受されなかった兄は、怒り、弟を殺してしまいます。『旧約聖書』は、神の意思の啓示を記した書であるとともに、神と契約した人々の歴史を語る民族史であり文学でもあり、ユダヤ教、キリスト教の「正典」であります。

そのはじまりにおいて、神は、「羊を飼う者」アベルと供物の「羊」を「よし」としました。契約の民(イスラエルの民)にとって「羊」が特別なものだということが暗示される場面です。

「創世記」によれば、「わたしが示す地に行きなさい。わたしはあなたを祝福し、あなたは祝福の基(もとい)となるであろう」という神の言葉にしたがって、契約の民の始祖アブラハムは、羊を飼う者の長としてカナンの地に赴きました。

子宝に恵まれなかったアブラハムは神の言葉によって男子を得た。神の言葉どおりイサクと名づけました。

あるとき神はアブラハムを試みて「あなたの愛するひとり子を、わたしが示す山で燔祭(はんさい/生け贄)としてささげなさい」と言いました。

アブラハムは薪を割り、それをイサクに背負わせ、みずからの手には火と刃物を持って山を登りました。

「父よ、燔祭の子羊はどこにありますか」とイサクは言った。

「子よ、神みずから燔祭の子羊を備えてくださるだろう」

そう言ってアブラハムは神の示された場所に行き、祭壇を築き、薪をならべ、イサクを縛ってその上にのせた。そして刃物を持った手をさし伸べ、最愛の子を殺そうとしました。

刹那、神の使いが「アブラハムよ! わらべに手をかけてはならない。何もしてはならない。あなたが神をおそれる者であることを、わたしはいま知った」と言いました。

アブラハムが目をあげるとそこに1頭の雄羊がいました。彼はそれを子の代わりに神に捧げました。

ここに、救いを申し出た神と人との契約が成立しました。「身代わりの羊」つまり、媒介(なかだち)としての羊、証しとしての羊なくして契約は成りえないのです。

『旧約聖書』は、やがて現われる救主を預言しました。彼は「屠(ほふ)り場にひかれてゆくおとなしい子羊」のようであり、人々の咎のために苦しみ、打たれ、人々の罪を負ってみずから神の供物となるだろうと。

預言は成就した。「神のひとり子イエス」が来臨し、救いの業が成し遂げられた。これを記したのが『新約聖書』であり、「神の羔(こひつじ)」イエスを媒介とした新たな契約によって、全人類に救いの道がひらかれたのです。

仏教徒の私は全人類に入っているのでしょうか?

先日、羊と言う漢字の時にも触れましたが、漢字にも同じような意味を持ったものがあります。

(祥) 示 +羊

姿のよい羊を神に犠牲とした→めでたいしるし

示す編は生贄を捧げる台を表しています。

したっけ。

|

着ぐるみ 大人用 フリース アニマル 【 ヒツジ 】 2796 |

| クリエーター情報なし | |

| SAZAC サザック |

羊は野生種の起源をたどれば250万年前の氷河期に、家畜としての歴史をさかのぼっても紀元前8000~7000年にはなるといいます。

人類最初の文字とされるメソポタミア文字(前5000年)にはもう牛とならんで羊を表わす文字があったといい、前4000年までには西アジアのみならずヨーロッパ、北アフリカ、中国にも家畜化がひろまっていたといいます。人類の歴史に羊は欠かせぬ存在だったようです。

アブラハムにはじまる旧約の民にとってはもちろん、大英帝国の富のいしずえになったのも羊でした。彼らに敗れはしたけれど、世界最強の艦隊をそなえて「無敵」の名をほしいままにしたスペインの富をささえたのも、コロンブスやマゼランの遠征費用を賄ったのも羊でした。

羊が人類の歴史をひらき、歴史をつくってきた。まさに「人類史の立役者」ともいうべき羊を、19世紀もすえの四半世紀に至るまで、普通の日本人は目のあたりにしたことがなかったといいます。

羊そのものではなく、高級毛織物ラシャがはじめて官許のポルトガル船で入ってきたのが1555年(天文24年、弘治元年)だそうです。

羊の毛を刈り、それを織ってラシャを生産すれば国家の利益になる。なんてことを思いたった平賀源内が、長崎から「緬羊(めんよう)」を入手し(長崎のオランダ商館では自給用の羊を飼育)、日本ではじめて飼育と製織をこころみるや、たちどころに羊が「痒い痒い病※」にかかり挫折したというのが1771年(明和8年)のことだそうです。

|

※疥癬(かいせん、英: scabies)は、無気門亜目ヒゼンダニ科のダニ、ヒゼンダニ(学名:Sarcoptes scabiei var. hominis)の寄生による皮膚感染症。湿瘡(しっそう)、皮癬(ひぜん)ともいう。日本ではヒツジの疥癬は家畜伝染病予防法における届出伝染病(同法の定める家畜伝染病以外の監視伝染病)に指定されている。知られている皮膚疾患の中で、掻痒は最高度である。 Wikipedia |

政府が軍用の毛織をまかなうため、緬羊飼育振興対策に本腰を入れたのは明治になってからでしたが、これも失敗におわりました。明治後期に大流行した薄地で温かいウール素材モスリンもすべてが舶来品でした。

第一次世界大戦によって輸入がストップしてはじめて「100万頭増殖計画」を政策とし、紆余曲折をへつつ、第二次大戦前後の食糧難、物不足をあがなう資材としてようやく羊は「花形家畜」になりました。目標の100万頭を達成したのが増産のピークとなる1957年(昭和32年)だったというから、日本がいかに人類史において特殊であるかがうかがえます。

文献上、日本にはじめて羊がやってきたのは『日本書紀』推古天皇七年(599年)九月一日、「百済、駱駝一疋、驢一疋、羊二頭、白雉一隻を貢る(百済(くだら)、駱駝(らくだ)一匹(ひとつ)、驢(うさぎうま)一匹、羊二頭(ふたつ)、白雉(しろきぎす)一隻(ひとつ)を貢(たてまつ)れり)」にさかのぼります。

駱駝」は「ラクダ」、「驢」は“うさぎうま”と訓がふられているが「ロバ」のことのようだ。「羊」はそのまま「ヒツジ」で、「白雉」は“しろききぎす”と訓がふってあり、「白いキギス(キジ)」のことといわれます。

外交上のプレゼントになるくらいだから珍獣であったにちがいありません。

数少ないその後の史料においても、羊は政治臭をまとわせられた貢物でありつづけました。したがって、日常的に未方(ひつじのかた)、未刻(ひつじのこく)、未年(ひつじどし)などとはいいながら、庶民にとって十二支の「未」は、動物の「羊」とはまったく無縁でした。おそらく想像と観念の中にしか住んでいなかったと思われます。

たとえば、勅撰和歌集『千載集』にこんな一首があるそうです。

『栄花物語』の作者として知られる赤染衛門(956?~1041年)が山寺に詣でたときに詠んだ歌だそうです

|

けふもまた午(むま)の貝こそ 吹きつなれ ひつじの歩み近づきぬらん 午(むま)刻のこくに法螺貝が鳴った。その音色をききながら、屠所にひかれる羊の歩みのように寿命が刻々と尽き、死が近づいていることをしみじみと感じさせられた(午の刻の次は未の刻) |

ほぼ同時代人である紫式部の『源氏物語』浮舟巻にも「羊の歩み」が出てきます。ヒロイン浮舟が薫大将と匂宮から熱愛され、板ばさみの苦悩から入水自殺を決意するという場面です。「川のほうを見やりつつ、羊の歩みよりもほどなき心地す……」

宇治川のほうに目をやりやりすると、死が間近に迫ってくるような気がするというのです。

典拠は仏典。『涅槃経』に「是れ寿命は……囚の市に趣きて歩歩死に近づくがごとく、牛羊を牽きて屠所に詣いたるが如し」と説かれ、『摩訶摩耶経』にも、牛羊が一歩あゆむたびに死に近づくよりも、人の命が刻々と死にむかうことのほうが疾はやいと説かれているといいます。

彼女たちは当代きっての才女ですが、王朝時代、そこそこ教養のある人々は、「羊の歩み」ときいては命のはかなさ世のはかなさを思い、無常の理ことわりかみしめたにちがいありません。

もちろん、「屠所にひかれてゆく羊」に救主の姿を仮託した人々が、はるかアジアの西のかなたにいたなどということは知るよしもなかったでしょう。

したっけ。

|

羊毛フェルト キット カラフル 20色 & ニードル & フェルティング用マット 付き |

| クリエーター情報なし | |

| Shanti Craft |

今年のお正月は、ふるさとに「帰省」しましたか?

帰省の習慣はどのようにして生まれたのでしょう。

江戸時代から昭和初期にかけて商家や豪農などのお屋敷には、住み込みで働く丁稚(でっち)さんや女中さんがたくさんいました。彼ら、彼女らの多くは農村の出身でした。小正月と盆の年2回(1月15日と7月15日)、「薮(やぶ)入り」と呼ばれる休暇が与えられ、そのときだけ実家に帰ることが許されました。

第二次世界大戦後、労働基準法の強化などにより労働スタイルが変化し、日曜日を休日とするようになると藪入りはすたれ、正月休み・盆休みに統合されるようになりました。藪入りの伝統は正月や盆の帰省として今も受け継がれています。

混雑した列車を乗り継いで、あるいは渋滞のなかを車でと、今も多くの人が年末年始に帰省していますが、「薮入り」の時代から変わらない郷愁が、「お正月はやっぱり生まれ育った土地で」と、人々の足を故郷へ向かわせるのかもしれません。

|

き‐せい【帰省】 [名](スル)郷里に帰ること。また、郷里に帰って父母を見舞うこと。帰郷。「墓参りに―する」「―客」《季 夏》「なつかしや―の馬車に山の蝶/秋桜子」 き【帰〔歸〕】[漢字項目] [音]キ(呉)(漢) [訓]かえる かえす [学習漢字]2年 1 もとの所に戻る。かえる。「帰還・帰京・帰国・帰宅・帰路/回帰・不帰・復帰」 2 しかるべき所に落ち着く。「帰順・帰趨(きすう)・帰属・帰着・帰納」 [名のり]もと・より [難読]帰去来(かえりなんいざ)・不如帰(ほととぎす) せい【省】[漢字項目] [音]セイ(漢) ショウ(シャウ)(呉) [訓]かえりみる はぶく [学習漢字]4年 〈セイ〉 1 振り返ってよく考えてみる。「省察/三省・自省・内省・反省」 2 安否をたずねる。「帰省」 3 はぶく。「省文」 〈ショウ〉 1 中央官庁。「本省」 2 中国の行政区画の一。「省都/山東省」 3 はぶく。「省力・省略」 [名のり]あきら・かみ・み・みる・よし デジタル大辞泉 |

帰省とは元のところ(故郷)に帰って、父母の安否をたずねることなのです。実家で、お客様のようにしているのは本末転倒です。

「里帰り」「帰郷」とは意味が違います。

昔は結婚した男女は夫の実家で暮らすのが普通でした。ですから、帰省は妻の実家ということになります。本来は奉公人ではなく、嫁取り婚において嫁が実家へと帰る日だったとされています。

「帰省」という語源は、「故郷に帰って親の安否を気遣う」という唐の詩人、朱慶余の漢詩が出典だそうです。

|

《送張景宣下第東歸(歸揚州覲省)》朱慶餘 歸省値花時,閑吟落第詩。 高情憐道在,公論覺才遺。 春雨連淮暗,私船過馬遲。 離心可惆悵,為有入城期。 |

しかし今は別居が多くなりました。そこで問題になるのが、どちらの実家に戻るのかということです。これは、夫婦の力関係で決まるのか? 嫁が折れるのか? いずれにしても悩ましいことです。

したっけ。

|

めざましテレビで紹介 ヒデオワカマツ ターポリン ソフト キャリーバッグ Lサイズ 57.5L(3~5泊用) 【85-74140】 【キャリーケース】旅行鞄 スーツケース キャリー 帰省 ターポリンキャリーケース ブラック |

| クリエーター情報なし | |

| メーカー情報なし |

お正月気分もそろそろ終わったと思いますが、久々に漢字を考えてみましょう。

お正月や、年始に係る漢字を集めてみました。幾つ読めますか?

1.睦月

2.初鳥(焼き鳥ではありません)

3.御降

4.若水

5.初手水

6.大服茶

7.屠蘇

8.歯固

9.年賀

10.初詣

11.白朮詣(京都の人は分かります)

12.歳徳神

13.恵方

14.松の内

15.飾納

16.鏡開き

17.小正月

18.左義長

19.注連貰

20.鳥総松

21.松過

22.獅子舞

いくつ読めましたか?

1.睦月(むつき)

陰暦正月の異称。むつびづき。《季春》「神の磴(とう)―の蝶を遊ばしむ/風生」

2.初鳥(はつどり・はつとり)

元旦の早朝にめざめて、威勢のよい声をあげる鶏《季新年》

3.御降(おさがり)

正月三箇日に降る雪または雨の忌詞。新年。「まんべんに―受ける小家哉」(一茶)『広辞苑第六版』より引用

4.若水(わかみず)

元旦に初めてくむ水。1年の邪気を除くとされ、この水で年神への供え物や家族の食べ物を調える。《季新年》「―のよしなき人に汲まれけり/一茶」

5.初手水(はつちょうず)

元日の朝、若水(わかみず)で顔や手を洗い清めること。《季新年》「葱畑の霜雪のごとし―/風生」

6.大服茶(おおぶくちゃ)

元日に若水でたてた茶。梅干し・コンブなどを入れて飲み、縁起を祝う。福茶。《季新年》「―昆布に長寿の味を飲む/句仏」

7.屠蘇(とそ)

屠蘇散を浸したみりんや酒。延命長寿を祝って年頭に飲む。また、年頭に飲む祝い酒。「―を祝う」《季新年》「甘からぬ―や旅なる酔心地/漱石」

「邪を屠(ほふ)り、身体を蘇らせる」という意味。

8.歯固(はがため)

《「歯」は年齢の意》長寿を願って、正月あるいは6月1日に鏡餅(かがみもち)・大根・押し鮎(あゆ)・勝栗(かちぐり)など固いものを食べる行事。また、その食べ物。《季新年》

9.年賀(ねんが)

新年を祝うこと。また、その祝い。「―の客」《季新年》

10.初詣(はつもうで)

[名](スル)正月、その年初めて社寺に参詣すること。初参り。「晴れ着で―する」《季新年》「―鳥居の影を人出づる/虚子」

11.白朮詣(おけらまいり)

元旦に八坂神社(京都)の白朮祭に参詣すること。白朮とはキク科の薬草で厄除けになる。

12.歳徳神(としとくじん)

陰陽道(おんようどう)でその年の福徳をつかさどるとされる神。この神のいる方角を、明きの方・恵方(えほう)といい、万事に吉という。年によって方角が違う。年神(としがみ)。《季新年》「あばらやも―の御宿かな/一茶」

14.松の内(まつのうち)

正月の松飾りを立てておく期間。元日から7日、また15日まで。注連(しめ)の内。《季新年》「子を持たぬ身のつれづれや―/荷風」

15.飾納(かざりおさめ)

松納ともよばれ、正月飾りをとること。6日や14日に行なう地域が多い。

16.鏡開き(かがみびらき)

《「開き」は「割り」の忌み詞》正月11日(もと20日)に鏡餅(かがみもち)を下ろし、雑煮や汁粉にして食べること。武家では、男子は具足に、女子は鏡台に供えた鏡餅を手や槌(つち)で割り砕いた。町家でもこの風習をまねて行うようになった。

17.小正月(こしょうがつ)

陰暦の1月15日、またはその前後数日の称。小年(こどし)。二番正月。若年(わかどし)。《季新年》⇔大正月。

朝に小豆粥を食べましょう。

18.左義長(三毬杖/さぎちょう)

《もと、毬杖(ぎちょう)を三つ立てたところからという》小正月の火祭りの行事。宮中では、正月15日および18日に清涼殿の東庭で、青竹を束ねて立て、これに吉書(きっしょ)・扇子・短冊などを結びつけ、はやしたてながら焼いた。民間では、多く14日または15日に野外で門松などの新年の飾り物を集めて焼く。その火で焼いた餅(もち)や団子を食べると病気をしないとか、書き初めの紙をこの火にかざして高く舞い上がると書道が上達するという。どんど焼き。さいとやき。ほっけんぎょ。《季新年》「―へ行く子行き交ふ藁(わら)の音/草田男」

19.注連貰(しめもらい)

小正月の左義長(さぎちょう)で焼くために、他の家で外した門松やしめ飾りなどを子供が貰い集めること。《季新年》「色里や朝寝の門の―/松浜」

20鳥総松(とぶさまつ)

新年の門松を取り払ったあとの穴に、その松の一枝を挿しておくもの。《季新年》

21.松過(まつすぎ)

正月、松飾りを取り払ったあと。松の内が過ぎたころ。7日過ぎ、また15日過ぎをいう。《季新年》「―のはやくも今日といふ日かな/万太郎」→松の内

22.獅子舞(ししまい)

獅子頭をかぶって舞う民俗芸能。大陸から伝わった伎楽系の二人立ちのものと、日本に古くからある風流(ふりゅう)系の一人立ちのものとがある。信仰的には五穀豊穣・悪魔祓(あくまばら)い・雨乞(あまご)いなどを目的とする。《季 新年》「吹かれつつ―とゆく伊良胡岬/林火」

獅子舞で、お仕舞。

意味はデジタル大辞泉等から引用

結構難しかったでしょう。今は使わない言葉もありますから・・・。

したっけ。

|

書けますか?小学校で習った漢字 |

| クリエーター情報なし | |

| サンリオ |

羊と山羊、どちらも「ウシ科ヤギ亜科」です。ここまでは一緒ですが、更にその下でヤギ属とヒツジ属に分かれるようです。

かなり似通っていてどちらがどちらか分からない羊と山羊とですが、もちろん別の種です。たとえば、羊は染色体数が54ですが、山羊は60もあるそうです。

■紙を食べるのはどっち?

ヤギは紙を食べるけれど、ヒツジは紙を食べないということ。ヤギとヒツジの好きな物チェックをしてみると、草だろうが木だろうが実だろうが、植物なら好き放題食べてしまうヤギに対し、ヒツジはおとなしく草だけを食べています。ヤギの方が幅広くエサを食べるという訳なのです。

もともとはどちらも紙を食べるはずなのですが、ヒツジだけが家畜化されるに及んで、エサの好みがどんどん変わっていったため、紙を食べなくなったのです。

わかりやすい例↓

|

「やぎさんゆうびん」 白やぎさんからお手紙着いた 黒やぎさんたら読まずに食べた 仕方がないのでお手紙書いた さっきの手紙のご用事なあに |

これがヤギと羊の鳴き声の違い

2015 01 12都月満夫の山羊と羊の鳴き比べ

ヤギの声) ウェェェェェェェヒツジの声) ヴェーーーーーーー

全然違います。分からない?

■性格の違い

ヤギは“山羊”と書く様に高所を好み活発に動きます。それに対しヒツジは平坦な場所を好みます。ヤギが木に登っている映像を見たことがありませんか?

よほど動物に詳しくない限り、一般の人に「羊とヤギの最大の違いは」と聞いたら、「毛の長さ」とか、「髭の有無」と答えるに違いありません。

しかし、本当は、最も違うのは「性格」なのです。

羊飼いが犬(牧羊犬)の助けを借りて羊の群れをまとめていることはよく知られています、実はこの群れの中には数頭のヤギが混ぜられているそうです。

なぜでしょう。川を渡らせるときなどに、犬が後ろから吠えただけでは、おとなしい羊たちはなかなか水中に足を踏み入れなそうです。これにヤギが混じっていると、ヤギが真っ先に入水しますから、羊もつられて後に続くのです。

つまり、羊はあくまでも温厚、悪く言えば優柔不断、ヤギは勇猛果敢、悪く言えば猪突猛進ということです。

羊は柔和でおとなしい性格。単独行動せず、群れて行動します。一方、山羊はというと、活発ですばしっこくきままな性格。まるで正反対です。

■ヤギ族とヒツジ族の違い

ヒツジ族

螺旋状に曲がった角基部の断面は三角形、多くは眼下腺があり、蹄の間には蹄間腺があり、強い油脂状の臭気のある物質を分泌します。尾は一般に短く、全面に毛があり、あごひげはありません。体毛は縮れた下毛とあらい上毛からなり、雄が尾下腺から強い臭気を発することはありません。

ヤギ族

角の基部の断面が四角形かひょうたん型で、眼下腺はありません。蹄間腺も一部後肢に見られるのみです。尾の下部は無毛で雄はそこに、強いいやな臭いを発する尾下腺があります。雄にはあごひげがあります。

見分け方

1)雄でひげがあるかないか。(ひげがないやぎもいますが)

2)雄が臭いか。

3)角の基部の形

となりますが、お分かりでしょうか。

一番、簡単な見分け方は、ヤギの尾は短くピンと跳ね上がっているのに、ヒツジの尾は長く垂れ下がっていることです。

ただ、毛用のヒツジは尾で尻の周囲の毛を汚さぬように、生後まもなく第2尾椎のところから切り落として〔断尾〕してしまいますから、尾がないように見えます。

したっけ 。

。

|

ミドリ きれいな手紙が書ける便箋(太罫) |

| クリエーター情報なし | |

| デザインフィル |

■十二支が、なぜ古代中国でうまれたのでしょう。

もともと十二支は、中国殷の時代(紀元前約1400年)に作られたもので、一年を十二ヵ月に数えるための符号でした。

惑星のうちもっとも尊い星である木星が、約12年で天球を一周することから、天空の方角を12に分け、それぞれの方角の記号とし作られたそうです。

子(し)・丑(ちゅう)・寅(いん)・卯(ぼう)・辰(しん)・巳(し)・午(ご)・未(み)・申(しん)・酉(ゆう)・戌(じゅう)・亥(がい)と読みます。

なぜこれに動物を当てはめたかというと、戦国春秋時代(紀元前770年に周が都を洛邑(成周)へ移してから、紀元前221年に秦が中国を統一するまでの時代)に、この十二支を周辺の文字を読めない未開民族に伝えるため、それぞれの月に縁故のある動物を割り当てたのだそうです。(このもとに関してははっきりとは分かっていないようです)

「未」は、中国音では「未」は“ウェイ”だそうです。これがヒツジの鳴き声に似ているので「未」を「羊」にしたようです。

さらに時が下り、漢の時代(紀元前200年頃)になって「歳」を数えるようになったようです。

十二支にも「陰」「陽」があり

|

陰 |

子 (ね) |

寅 (とら) |

辰 (たつ) |

申 (さる) |

午 (うま) |

戌 (いぬ) |

|

陽 |

丑 (うし) |

卯 (う) |

巳 (み) |

未 (ひつじ) |

酉 (とり) |

亥 (い) |

となっています。

「陰」と「陽」が交互になっているのがわかりますね。

✿未熟な実「みみかほうさん」のブログにも詳しく載っています。

お釈迦さまの生没年は、紀元前463~383年、同560~480年など諸説あります。十二支はお釈迦さまが生まれる千年も前からあったのです。ですから、十二支が仏教に由来するということはなさそうです。

■未の字義

|

未 = 木 + 一 (木のまだのびきらない部分) → 図

木のまだのびきらない部分→まだ…していない |

「未」という漢字は、「木」の上に短い「一」を加えたもの。

で、その「一」ですが、木の上にさらに小さな小枝が加えられて、木の枝葉が繁茂している形、または木のまだ伸びきらない部分を描いた象形文字と考えられています。

「未完成」「未定」「未熟」などと使われていますが、やがては大きく成長するかもしれない可能性を秘めているともとれます。

象形文字で木の枝葉の茂った様を表す「未」ですが、未の月にあたる6月は、様々な作物が成熟する大切な季節です。

「未」の字には、豊作への願いがこめられているのです。

ちなみに「末」の字源は下記のものです。

|

末 = 木 + 一 (木のこずえのはし) → 図

木の細く小さい部分→すえ |

月の十二支

|

月 |

節気の区切り |

中気 |

旧暦の月 |

新暦の月 |

|

寅月 |

立春—啓蟄 |

雨水 |

正月 |

2月 |

|

卯月 |

啓蟄—清明 |

春分 |

二月 |

3月 |

|

辰月 |

清明—立夏 |

穀雨 |

三月 |

4月 |

|

巳月 |

立夏—芒種 |

小満 |

四月 |

5月 |

|

午月 |

芒種—小暑 |

夏至 |

五月 |

6月 |

|

未月 |

小暑—立秋 |

大暑 |

六月 |

7月 |

|

申月 |

立秋—白露 |

処暑 |

七月 |

8月 |

|

酉月 |

白露—寒露 |

秋分 |

八月 |

9月 |

|

戌月 |

寒露—立冬 |

霜降 |

九月 |

10月 |

|

亥月 |

立冬—大雪 |

小雪 |

十月 |

11月 |

|

子月 |

大雪—小寒 |

冬至 |

十一月 |

12月 |

|

丑月 |

小寒—立春 |

大寒 |

十二月 |

1月 |

「干支・十二支の由来・意味は?」「なぜ羊を未と書くのだ」等参照

したっけ。

|

ひつじのメイプル 抱きまくらLサイズ アイボリー(幅23cmX奥行き24cmX高さ70cm) 58210-12 |

| クリエーター情報なし | |

| りぶはあと |