塩尻市洗馬にて 2025.01.01 07:12AM

新年おめでとうございます。

皆さんにとりまして本年が良い年になりますよう祈念いたします。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2025年1月1日 透明タペストリー工房 U1

塩尻市洗馬にて 2025.01.01 07:12AM

新年おめでとうございます。

皆さんにとりまして本年が良い年になりますよう祈念いたします。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2025年1月1日 透明タペストリー工房 U1

あ『アノニム』原田マハ(角川文庫)

け『けものたちは荒野をめざす』安部公房(新潮文庫)

ま『マンボウ家族航海記』北 杜夫(実業之日本社文庫)

し『食料危機の未来年表』高橋五郎(朝日新書)

て『鉄道趣味人の世界』池口英司(交通新聞社新書)*

お『終りし道の標に』安部公房(新潮文庫)

め『免疫「超」入門』吉村昭彦(講談社ブルーバックス)

で『デトロイト美術館の奇跡』原田マハ(新潮文庫)**

と『豆腐の文化史』原田信男(岩波新書)

う『ウマは走る ヒトはコケる』本川達雄(中公新書)

ご『ゴッホのあしあと』原田マハ(幻冬舎文庫)

ざ『在日米軍基地』川名晋史(中公新書)

い『生き物の「居場所」はどう決まるか』大崎直太(中公新書)

ま『枕草子』清少納言(角川ソフィア文庫)

す『水中都市・デンドロカカリヤ』安部公房(新潮文庫)

昨年、2024年に読んだ本のタイトルによる新年の挨拶です(*2022年 **2023年)。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

2025年1月1日

透明タペストリー工房 U1

本のタイトルで新年の挨拶をした年は以下の通り 今年2025年で15回目

2007 2008 2009 2010 2011 2012 * 2014 2015 2016 * * 2019 * 2021 2022 2023 2024

28会の忘年会 (Nikon COOLPIX P610 最後のカット 2024.12.17)

■ 師走。17日(火)に28会の忘年会(参加者7人)、翌18日(水)に33会の忘年会(参加者6人)があった。親しい友だちと若かりし頃の想い出を語らう楽しい時間。

33会の仲間とは年明け、1月に九州は別府温泉、門司港・小倉へ旅行する。少し先に楽しみなことを置き、その日まで頑張る。その繰り返し。そんな日々を過ごすことができる幸せ・・・。

塩尻市立平出博物館(平出遺跡考古博物館)にて 2024.11.16

△土器の縁に土偶をくっつけちゃった縄文人 いい湯だな的造形

△なんだかカオスだな的造形

△これは何? なんて考えちゃいけない造形

塩尻市宗賀にて 2014.10

△縄文人も現代人も大好きスパイラル

2024.12.18 0:13PM 撮影

「そうか。なぎさ、もう君はいないのか・・・。」

なぎさ: 初代「なぎさTRAIN」3000形(3005-3006号車)

■ 信濃毎日新聞の科学面に2023年1月から2024年4月まで連載された記事「老化と寿命の謎を探る」を基に書籍化された『老化と寿命の謎』飯島裕一(講談社現代新書2024年)。

本書179頁に年齢を重ねるとともに睡眠時間は減少していくことが棒グラフで示されている。60代の睡眠時間は6時間余り、70代だと5時間半程度にまで落ちている。ほっとした。そうか、みんなあまり眠っていないんだ、と。

眠っている間に、脳は取り込んだ情報を整理して記憶するという。睡眠時間が少ないとこの作業が滞り、うまく記憶できないそうだが、気にしない、気にしない。

私も睡眠時間は長くない。いつも10時前に寝るが、未明の3時ころ目が覚めてしまう。で、NHKのラジオ深夜便を聴く、いや聞くの方が相応しいか。そのまま5時まで聞くこともあるし、途中また眠ってしまうこともある。3時台は懐かしい歌を聞き、4時台はゲストのいろんな話を聞き、有意義な時を過す(などと書くのは十分眠れないことを気にする心理の表れか・・・)。

13日(金)はなぜか1時過ぎに目が覚めた。ラジオをつけると、ピーターこと池畑慎之介さんが来し方を、そして人生観を語っていた。前向きの人生を生きていきたいと語った池畑さん。締めくくりの言葉が印象に残った。ここに記しておきたい。

「過去の自慢はしないで、新しい自慢話をつくりましょう、皆さん、ね」

■ 浅間温泉に残る松門文庫? 知らないなぁ・・・。

今月(12月)3日に開催された講座に参加し、「松門文庫から紐解く松本の近代建築史」を聴いた。講師は信州大学准教授・梅干野成央氏、会場は松本市立博物館。

配布されたリーフレット(写真)に松門文庫のことが紹介されている。**浅間温泉の蚕種製造家、たまりやの二木 洵が、実父窪田畔夫の蒐集した書画等を広く公開するために、大正8年に建てた私設図書館(浅間温泉2丁目)**

松本には国宝の旧開智学校を始め、何件もの近代建築が現存している。近代建築に関する説明資料にはふたつの言葉「擬洋風」と「和洋折衷」がよく出てくる。このふたつの言葉はどう違うのだろう・・・。

手元にある旧開智学校のリーフレットには次のような説明文が載っている。なお、引用文の太文字化は私。

**地元松本の大工棟梁立石清重が設計・施工しました。和風と洋風が混ざりあった擬洋風の校舎は、(中略)当時の擬洋風建築の特徴をよく取り込んでいます。(後略)**

上記講座で資料として配布された講師・梅干野氏による松門文庫の解説文には次のような記述がある。

**建物は、木造二階建て、張間7272mm(24尺)、桁行10908mm(36尺)の規模である。和洋折衷の意匠で、建設年は大正8年と伝えられている。**

**和洋折衷の意匠における初期の形式として擬洋風があるが、とりわけ明治9年に大工棟梁の立石清重によってたてられた開智学校はその代表例といえよう。**

トラスのようでトラスではない火の見櫓の脚をぼくは「トラスもどき」と名付けた。もどきの漢字表記は擬き。擬洋風建築は洋風に倣ってつくろうとしたものの、入手困難な建築材料があったり、工法上の制約があったりで、洋風のようで洋風ではない擬洋風としてしか実現できなかったという事情があるのでは。このような建築事情を踏まえ、積極的に、意図的に和風と洋風を融合させた建築をつくろうとしたということではないか。

あくまでも西洋風の建築をつくる、という意志を貫こうとしたのであれば、西洋のエンジェルと東洋の竜などという組合せをするはずがないではないか。

ぼくは擬洋風建築の擬にはネガティブなイメージもあるのであまり好きではない。和洋折衷ということばも好きではない。折衷は妥協というイメージを伴っているし、折衷案といことばがあるが、良いとこどりには新たなデザインとしてこなれていないというイメージが私にはあるので。

旧開智学校校舎はあんパンと同じように和と洋の融合だ。写真を見る限り、松門文庫然り。和の技術と材料を用いて実現した、そう、和洋融合建築だ。

■ 松本市渚、なぎさライフサイトのスターバックスが12月25日を以て閉店することを知った。開店日が2004年5月20日だというから、ちょうど20年か・・・。

ぼくがこのスタバで本を読み始めたのはいつ頃だったのだろう。ブログの過去ログを調べると、次のような記事が見つかった。

2006年12月11日 **ここの2階は落ち着いて本を読むことができる空間。休日に『空間の詩学』を持って出かけよう・・・。**

2013年1月5日 **松本市内の書店で『福岡ハカセの本棚』福岡伸一/メディアファクトリー新書を手にして目次を見た。第3章が「生き物としての建築」となっていた。他の章も例えば第1章が「自分の地図をつくる マップラバーの誕生」、第2章「世界をグリッドでとらえる」など興味深い内容だ。で、買い求めてスタバで一気読みした。**

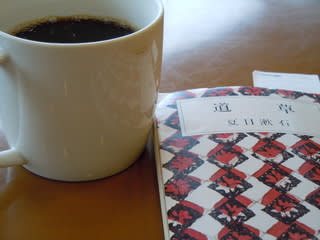

2014年2月27日 **スターバックスでコーヒーを飲みながら漱石の『道草』を1時間ほど読む。このような非日常な日常もいいものだ。**

**松本市内のスタバでコーヒーを飲みながら出社前の小一時間読書することが日常化しつつある。** 2014年3月7日

2013,4年ころから、スタバで朝カフェ読書をするようになったようだ。それからおよそ10年間、スタバで週2回ほど読書を続けてきた・・・。

2024年10月29日 今までのように朝カフェ読書。

顔見知りの店員さんからいつものようにホットコーヒーのショートサイズをマグカップで提供してもらった。

なぎさライフサイトのスタバよ ありがとう。

■ マグカップを真正面から見ているだけでは取っ手があることに気がつかない。上から見ないとカップの平面形が真円であることが分からない。「もの」の形を把握するためにはいくつかの方向から見なければならない。

前から見ると四角形、横から見ると三角形、上から見ると円形に見える。このような立体があるとすればどんな形か。随分昔にベストセラーになった多湖 輝の『頭の体操』(第1集の刊行は1966年)というクイズ本にこのような問題が載っていたことを覚えている。

答えはコーヒードリッパーに似ていて、下の写真のような形から取っ手や底のつば(? 名称が分からない)を取り去った幾何学的な立体。大根を切って答えの形をくってみてくださ~い。

このように形が定まっている「もの」でさえ、形をちゃんと理解するためにはあちこちから見ないとダメ。ましてや形のない「こと」については尚更だ。十分な情報開示や説明がなければ状況が把握できない。新聞に時々「十分な情報開示や説明を」といった見出しの記事が載る。

2024.10.23付信濃毎日新聞に掲載された記事の見出し

中途半端だが、この辺りで本稿を終りにする。

■ 国民皆学を目指して1872年(明治5年)に「学制」が公布された。これを受けて、1873年、1874年、1875年に多くの学校が開校している。1874年に開校した塩尻市宗賀小学校(前身は旧洗馬学校)は今年2024年に開校150周年を迎えた。これを記念して地元宗賀地区の住民が旧洗馬学校の模型をつくって寄付したという。その熱意がすばらしい!

宗賀小学校開校150周年記念式典が今月(11月)16日に開催され、模型が公開された、と新聞記事で知った。式典後、模型は宗賀支所で展示されるという。

早速18日に出かけて見せていただいた。模型はまだ倉庫に置かれていた。写真撮影を了解していただき、何枚も撮った。塩尻市の市民地域部 宗賀支所長のNさんが模型のバックに、とグレーの衝立を設置してくださった。

旧洗馬学校復元模型(縮尺1/30)

右側面を見る

裏側を見る グレーの壁面でこの先に続く校舎を省略したことを示している。

この模型製作に関わったかわかみ設計室の川上さんの文章によると、模型をつくるのに必要な資料はわずかだったとのことで、資料を集めたり何度も開智学校を見に行ったりして試行錯誤、復元模型用の図面を描いたとのこと。すばらしい!

小屋組みも表現されている。

Nさんから、模型はケースに入れて宗賀支所の玄関ホールに展示する予定と伺った。

旧洗馬学校は国宝の旧開智学校と同じく立石清重がつくっている(設計・施工)。旧開智学校は木造2階建てだが、模型写真から解る通り、旧洗馬学校は木造3階建てだ。だが、雰囲気が似ていると思う。

より多くの人に見て欲しいなと思って「松本市との共同企画として旧開智学校で一定期間展示したらどうでしょうか」と提案した。川上さんにも話してみよう。

朝日村HPより転載

■ 長野県朝日村の朝日小学校は今年2024年開校150周年を迎えた。

朝日小学校の校歌は昭和26年3月1日に制定されたとのことだが、3番の歌詞がすごい。

「平和な日本のゆく道をわれらもうたって進もうよ」

「うたって」はもちろん歌を歌うというような意味ではなく、謳ってだろう。謳うとは主張するという意味だ。校歌にするということは高らかに宣言するということだ。子どもたちに寄せる期待の大きさが解る。

朝日は民度が高く會津(会津)八一や折口信夫が講演するような村だったのだ。塩尻短歌館通信「短歌のふるさとVOL34(平成20年9月25日)」に掲載された記事は**朝日村が會津八一の学術講演を受容するにふさわしい土地であり、八一の学術的生涯を育てるポイントになったと言えるのではないか。**と結ばれている。

小学校の校歌に「平和な日本のゆく道をわれらもうたって進もうよ」という歌詞があることも、上記のことと無関係ではないように思われる。

いま改めて、研精覃思(けんせいたんし)の意味を考えなければならない。

「研精覃思」と書かれた會津八一の書碑(朝日村中央公民館前庭)

■ 塩尻市立図書館が中心となって開催している「本の寺子屋」は今年(2024年)で13年目とのこと。昨日(10日)関川夏央さんの「司馬遼太郎『坂の上の雲』の方法と、それが書かれた時代」と題した講演が行われた。私は関川さんの語り口が好きで、講演を聴きたいと思っていた。ここでは講演内容については触れない。ちなみに次回12月1日のねじめ正一さんの講演会が今年度最後。

講演会の後、高校の同期生5人で会場近くのカフェでおしゃべりをした。みんな読書好きということで、話題になったのは好きな作品などについて。

同じクラスだったKさんは中学1年の時、谷崎潤一郎の『痴人の愛』*1 を読んだとのこと。中1で『痴人の愛』か・・・。僕はというと、中2で松本清張の『砂の器』だから、読書体験が随分違う。他には横溝正史だったかな? 江戸川乱歩? メモしておかないと・・・。

Iさんは浅田次郎の作品が好きとのこと。浅田次郎の涙小説は僕も好き。

Tさんは高1の教科書に載っていた柳田国男の「清光館哀史」が印象に残っているそうだ。僕はこの作品を読んだ記憶が全くない。調べると、岩波文庫の『日本近代随筆選 1』に収録されている。丸善にあるかな。青空文庫で読むことができることも分かった。

僕が覚えているのは丸山真男の「「である」ことと「する」こと」という文章。*2 このことを話すとTさんも覚えていた。他にTさんは福永武彦の「草の花」*3 を挙げた。僕にとって「忘却の河」と「草の花」は忘れることができない作品。

さて、S君が挙げたのは、何だっけ・・・。司馬遼太郎の『竜馬がゆく』*4 だったかな。僕が最初に読んだ司馬作品は直木賞を受賞した『梟の城』だった。

今年2024年は安部公房生誕100年。安部公房の作品を読んでいると話すと、難しくないですか、とIさん。演劇部が安部公房の戯曲「友達」を上演したことはみんな覚えていた。

司馬遼太郎と藤沢周平、このふたりは対比的に評される。僕は藤沢作品では新潮文庫の『橋ものがたり』*5 に収録されている短編「約束」が好きだ。**「約束を、忘れなかったのか」「忘れるもんですか」激しく、ほとんど叫ぶようにお蝶は言った。**(37頁)何年か前、倍賞千恵子の朗読でここを聴いて泣いてしまった。

高校生活や本のことは話がつきない。気がつけば5時半。外は暗くなっていた。で、「カフェでおしゃべり」はお開きに。次回も楽しみ・・・。

*1 僕が『痴人の愛』を読んだのは40代のときだった。

*2 岩波新書の『日本の思想』に収録されている。手元にあるのは1980年3月に購入した本。

*3 『草の花』新潮文庫。手元にあるのは1981年9月に購入した本。

*4 司馬遼太郎の文庫はすべて古書店に引き取ってもらったので『竜馬がゆく』もない。

*5 藤沢作品では『橋ものがたり』だけまた買い求めた。

■ 我が村では今年度10回のカレー大作戦が予定されている。二八会が初回を担当した。回を重ねて今日9日が7回目だった。カレー大作戦という名前になっているけれど、今年度からカレーでなく、他の食事を提供しても良いことになった。で、今回は手づくりハンバーグのロコモコ丼だった。

毎回11時半開始だが、11時頃から並んだので前から10人目くらいだった。

ハンバーグにも味だけでなく違いがあると思うけれど、食べ比べができるほど食べていないのでよく分からなかった。で、ひと言、美味かったです。

■ JR北鎌倉駅のすぐ近くの円覚寺(えんかくじだと思っていたが、リーフレットには円覚寺にえんがくじとルビがふられている。覚えておこう)、明月院を見て徒歩で鶴岡八幡宮へ向かう。この間、距離はおよそ1.6km。途中、道路沿いのお店で食事をする。

4 鶴岡八幡宮

お決まりのアングルで写真を撮る。背景は真っ青な空。晴れ男効果抜群、この日は朝から天気が良かった。暑くなく、寒くもなく、過ごしやすい日だった。3連休で、前日(2日)が雨だったこともあるのだろう、鎌倉は人出が多かった。鶴岡八幡宮参拝は2015年7月以来9年ぶり(過去ログ)。

5 鎌倉の大仏

江ノ電で極楽寺、長谷駅、鎌倉の大仏に行く予定だった。鎌倉駅に向かう途中、店の奥にテーブルを設えたケーキ屋さんを見つけて、コーヒーを飲みながら休憩した。そこで、すっかり話し込んで気がつくと4時。大仏さんだけ参拝しようと江ノ電で長谷駅へ。電車は朝の通勤ラッシュ状態。長谷駅から徒歩で高徳院へ向かう。公開時間を知らなかったが、ぎりぎり間に合った。鎌倉の大仏は2013年9月以来11年ぶり(過去ログ)。

大仏さん以外、顔が写らないようにタイミングを見計らってパシャ!

設置されていた大仏の説明板から主な値を挙げる。

総高(台座共)13.35m

面 長 2.35m

眼 長 1.00m

耳 長 1.90m

螺髪数 656ヶ

仏体重量 121トン

5時半ころだったか、夕暮れの鎌倉駅までバスで戻り、電車で東京駅へ。食事をする時間的な余裕が無く、友人と別れて新宿駅へ。特急あずさに乗車。こうして週末鎌倉は終わった・・・。

徒歩数 2日:8,793歩 3日:18,653歩 よく歩いた。

11月3日 朝から快晴。鎌倉へ。同行者ひとり。東京駅で待合せて横須賀線で鎌倉へ。

1 円覚寺

山門

仏殿

舎利殿(国宝)

洪鐘(おおがね 国宝)

この鐘楼は石段を130段くらい登ったところにある。途中の踊り場で一息。もう若くはない。

2 明月院

あじさい寺として有名な明月院。やはりあじさいの季節がよいと思うが、混むだろうな。

3 建長寺

仏殿(重要文化財)

唐門(重要文化財)

梵鐘(国宝)

鐘つけば銀杏ちるなり建長寺

夏目漱石がこの句を詠んだのは案内板によると1895年(明治28年)9月。

正岡子規が柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺と詠んだのはその数か月後だそうだ。知らなかったな。