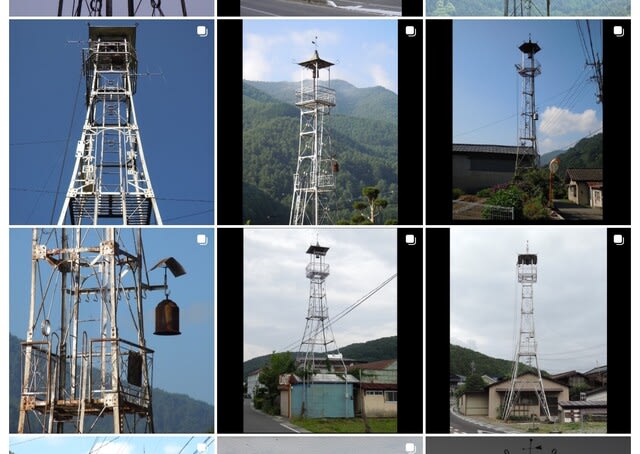

1522 長野県佐久市塚原 444型ロング3角脚 高さかせぎ 2024.10.05

■ 群馬と長野(東信地域)とでは火の見櫓の姿かたちが違うことを具体的に指摘するためには両県の火の見櫓を見比べなければならないが、なんとなく違うという印象。

1522 長野県佐久市塚原 444型ロング3角脚 高さかせぎ 2024.10.05

■ 群馬と長野(東信地域)とでは火の見櫓の姿かたちが違うことを具体的に指摘するためには両県の火の見櫓を見比べなければならないが、なんとなく違うという印象。

①

①

1521 群馬県安中市松井田町 44〇型 2024.10.05

■ 午後1時45分 高崎市倉賀野町の洋菓子店・ミリオンを出発。帰りはカーナビのお嬢さんの案内に素直に従うことにした。彼女が示したのは国道18号で軽井沢町に向かうコース。晴れ男効果がすっかりなくなってしまったらしく、天気はあまりよくない。

松井田で出会った火の見櫓はコンビニの駐車場の隣りの敷地に立っていた。コンビニコーヒーで少し休み、火の見櫓を観察した。残念ながら脚部はフェンスの内側からは見ることがっできなかった(写真①)。フェンスの外側に出るようなことをしてはいけない。4本の柱を横架材で繋いでいるが、見た目にその間隔が少し広めかなと思うが、櫓が細めだから、このくらいがちょうど好いのかもしれない。 ②

②

出来れば無い方が好いでっぱりがあるが、仕方がない。ミリオンの火の見櫓もそうだったが、この火の見櫓も見張り台と比べて屋根が小さい。でも、①の全形写真を見ると、こういうバランスもあり、だと思う。残念ながら半鐘は無く、替わりにサイレンが設置されている。これはよくあるパターン。 ③

③

櫓の中程にある踊り場。外付け梯子から櫓内に入るための開口にはUを逆さにしたアーチ形の部材が使われている。なかなか好い形。この開口部も私の注目ポイント。 ④

④

脚が少ししか見えていないが、③と同様の形の部材が使われたロングアーチ脚ではないかと思う。

この先、碓氷バイパスで濃霧のくねくね道路を走行することになるとは・・・。

①

①

1520 群馬県高崎市倉賀野町(洋菓子ミリオン) 44〇型交叉ブレース囲い ②

②

■ 何年も前に入手して、我が家にずっと置いてあった消防信号板を5日に高崎市倉賀野町にあるミリオンという洋菓子店に届けてきました。このお店のオーナー・長井さんも火の見櫓が大好きということが縁で知り合いになりました。

消防信号板は見張り台の手すりに設置されました(写真① 長井さん提供)。来店されるお客さまにも火の見櫓に注目していただきたい、との願いから駐車場に向けて設置したとのことです。水平ブレースも設置されていますが(写真②)、これが火の見櫓の底というか、底面という雰囲気を出していて、なかなか好いです。

信号板は黒くてシックな火の見櫓にマッチしています。似合いのカップルというところでしょうか、下道を5時間かけて届けた甲斐がありました。ピカピカの半鐘も好いですね。外灯も設置されていますね。

ハロウィンな店内 2024.09.05

お客さまにも火の見櫓に興味を持っていただけるように、存在感をアピールして欲しいな、と思います。七夕のときはお客様に短冊を飾っていただいたり、クリスマスシーズンにはイルミネーションで飾ったらどうでしょう。お店の新たなシンボルとしても頑張って欲しいと願っています。

群馬県高崎市根小屋町 2024.10.05

■ 群馬の火の見ヤグラー・長井さんの案内で高崎市根小屋町にある火の見櫓の脚部を転用した東屋を見た。私の分類だとロングアーチの脚部が東屋に上手く利用されている。鉄骨で屋根の骨組みをつくり、方形(ほうぎょう)の屋根を載せている。屋根は鋼板の瓦棒葺き。ここはミニ公園で滑り台や鉄棒があるが、あまり利用されているようには見えなかった。どんな姿かたちの火の見櫓だったんだろう・・・。

長野県東筑摩郡山形村 2012.08.05

これとよく似た東屋が長野県の山形村にもある。トラス脚を上手く活かしてつくられた東屋 屋根下地は木造で鋼板の平葺きかな。

遠く離れた地でよく似た東屋がつくられたことは興味深い。

1519 高崎市請地町 44〇型ロングアーチ脚 2024.10.05

■ 背の高い火の見櫓が高崎市立北小学校の北隣りの敷地に立っている。群馬のヤグラー・長井さんに案内していただいた。梯子桟の数を写真とSVの画象で数え、桟の間隔を測らなかったので仮に40cmと仮定すると、見張り台の床面の高さは約15.6m。床から屋根の頂部までを2.5mと仮定すると、この火の見櫓の高さはおよそ18mとなる。この火の見櫓はかなり背の高い部類に入るだろう。

梯子の掛け方がよく分かる。

屋根の鋼板がかなり錆びていて、変形している。床面の開口の上に手すりを設置してある。

火の見櫓が高い割には脚が短い。

銘板に昭和25年9月とある。

これは地面の蓋。カテゴリーが違うが、ま、いっか。

1518 群馬県高崎市矢中町 2本柱梯子掛け 2024.10.05

■ 分類するのに、なんとも悩ましい姿かたちをしている。帰納的にタイプ分けしていると、どのタイプにも属さないものが出てくる。それで、分類を修正する。この繰り返し。柱が2本だと立体構造にはならないので、分類上、立体構造であることという火の見櫓の条件を満たさない。

コンクリート柱を2本並べて建て、柱のてっぺんを2本の等辺山形鋼で挟み込んで固定している。山形鋼の中央から半鐘を吊り下げ、2本の山形鋼の上に束を立てて、てんびん梁を架け、その中央に棟木を渡して、その上に切妻形の鋼板を載せて屋根にしている。梯子を左寄りに設置して、半鐘を叩きやすくしている(右利きが多く、半鐘を右手で叩くから)。

あいにく雨降りでよく観察できなかったし、思うような写真も撮れなかった。

同じタイプと見做せそうなものを山梨県甲州市大和町で見ている(2017.10.09)。

国道254号沿いの小高い場所に立つ火の見櫓

2022年7月8日。群馬からの帰路、下仁田町から佐久市入りして、ここを通過した(左手前から右奥へ)。その時、この火の見櫓にやぐらセンサーが反応したが、疲れてもいてスルーしていた。

今年4月2日、ヤグ活で近くまで行ったものの、この火の見櫓のことをうっかり忘れていた。加齢に伴う脳の劣化が原因か・・・。今回は出かける前からこの火の見櫓だけはどうしても見なければ、と思っていた。

1517 佐久市内山 444型たばね脚 2024.10.05

東信地域では44〇型が多く、この火の見櫓のような444型は少ない(1割弱)。たばね脚(写真では分からないが)は多く、6割を占めている。赤色灯がついている。東信では多いと思う。

屋根と見張り台の分類は未だ考え中。

簡素なつくりの踊り場

櫓の交叉ブレースが一番上だけ平鋼で、あとはリング付きの丸鋼でつくられている。今回は消防信号板に目が行く。

■ 既に群馬県で2022年7月と同年8月に火の見櫓めぐりをしている。前稿に書いたが、今月5日に消防信号板を届けるために高崎市倉賀野町まで日帰りで出かけてきた。高速道路を使わなかったのは途中でミニヤグ活をしたかったから。

佐久市から国道254号で群馬入り、下仁田町から富岡市、甘楽(かんら)町を通って高崎市入りした。朝6時30分に自宅を出発して、嫁ぎ先の洋菓子屋さんに到着したのは11時20分ころだった。158kmの距離をおよそ5時間で走行したことになる。

東信地域では佐久市が火の見櫓の数が最も多い(*1)。市内を走行中に何基か目に入ったが、ヤグ活をしていると目的へ到着するのが遅くなったしまう。ぐっとこらえて、2基だけ観た。

1516 佐久市平賀 444型複合脚(正面たばね脚、残りの面交叉ブレース囲い) 2024.10.05

櫓の下半分は緑化されていて、様子がよく分からない。使われなくなってだいぶ経っていることが分かる。全形が見える状態で管理されていればうれしいが・・・。

*1 堀川雅敏さん作成の「長野県市町村別火の見櫓分布図」(『松本の本 第2号』2020年度版(想雲堂発行)による)

嫁ぐ日の朝、リビングにて撮影 無事、イケメン火の見君のお父さんに手渡すことができました。

■ 何年か前に長野県の山形村で解体された火の見櫓に設置されていた消防信号板を、村の担当課の許可を得て入手しました。

■ インスタグラムに今まで観てきた火の見櫓を紹介しています。それが一通り終わったら、『信州火の見櫓めぐり』という本に出来ないかな、などと考えています。北信から南信まで市町村別に整理して、短文を付けて・・・。

『あ、火の見櫓!』を自費出版したのが2019年9月。あれから早くも5年経ちました。その後、火の見櫓のタイプには地域性があることを数字で示すことができたり、脚のタイプ分けを試みたりしています。これらを加えて拙著の改定版を出すのも好いかもしれません。

これ、目標というか、夢です。

■ 火の見櫓の構成要素である見張り台のタイプ分けを試みている。見張り台は床と手すりによって構成されているから、それぞれについてタイプ分けをして、その組合せによって見張り台をタイプ分けするのが適切だろう、と考えた。

まず床。火の見櫓の中分類で見張り台の平面形を扱っているので、小分類では平面形の違いは考慮しない。

床面を構成している線状部材(その大半は平鋼(写真)。他に丸鋼がある)の敷きならべ方に着目する。床材の敷きならべ方には一方向に並べる方法と床面を複数に分割してそれぞれの方向に並べる方法がある。これはタイプ分けの視点として有効だと思う。で、前者を仮に1方向並べとし、後者を分割数に応じて3方向並べ、4方向並べとしたらどうだろう・・・。分割数は柱の本数と同じになっている(ただし例外はつきもの)。ネーミングがいまいちだから、更に考えよう。ということで見張り台のタイプ分け「考え中」。

床を鋼板やエキスパンドメタルにした見張り台もあることに留意したい。

火の見櫓の小分類 ― 火の見櫓構成要素の分類 その2 見張り台のタイプの分類

①-1 ①-2

②-1 ②-2

■ 火の見櫓の見張り台は床と手すりによって構成されている。従って見張り台は床と手すりのタイプを組み合わせることによって、タイプ分けすることができる。前回は床のタイプ分けについて考え、手がかりをつかむことができたかと思う。

今回は手すりについて少し考えてみたい。手すりは手すり(上端の手で掴む部分。階段の手すりは断面が円いのが一般的だが、掴むのに不向きな断面形状のものもある)と手すり子(手すりを支える部分)から成るが、タイプ分けには手すり子に注目するのが良さそうだ。

手すり子には①-1 ①-2のように飾りの無いものと、②-1 ②-2のように飾りのあるものがある。飾りの有無によって、大きく二つのタイプに分けることができるだろう。次は飾りのタイプ分け。

③-1 ③-2

④-1 ④-2

⑤-1 ⑤-2

これらの飾りを一体どのような視点でタイプ分けすればよいのだろう・・・。

火の見櫓の小分類 ― 火の見櫓構成要素の分類 その2 見張り台のタイプの分類

①-1 ①-2

火の見櫓の中分類では櫓と屋根と見張り台の平面形に注目した。それで例えば①-1は444型(それぞれ平面形が4角形)、①-2は3〇〇型(櫓は3角形、屋根と見張り台は円形)というように分類する。

前の記事で示したように、脚もいくつかのタイプに分類した。それで次は見張り台の分類に臨みたい。あれこれ試行錯誤する様を載せて行こうと思う。

②-1 ②-2

中分類で既に平面形に注目しているから、平面形に関係なく見張り台の分類に有効な観点(視点と観点の違いがよく分からない。このような場合には視点の方が良いのかもしれない)を探そうと思う。見張り台の構成要素は床と手すりだから、この2つの要素を分類してその組合せで捉えるのがよいと思う。オーソドックスな要素還元主義的な考え方だ。

まずは床。②-1と②-2とは何がどう違う? 床材の平鋼をすのこ状に並べているがその向きが違う。②-1は3方向に並べているが(*1)、②-2は1方向。分類の観点として床材の並べ方は有効かもしれない。床材は平鋼の他に丸鋼などもあるがすのこ状に並べるタイプとして材料の違いは問わなくてもよいかもしれない。ただし鋼板で床をつくっていたり、エキスパンドメタルでつくっているものもある。この違いは分類の観点として挙げた方が良さそうだ。となると、平鋼と丸鋼も別に扱うのがよいのかもしれない。床の下地材(建築の根太に相当する部材)に注目すると、②-1と②-2とでは掛け方が違う。これも分類の観点として有効かもしれない。

*1 開口部廻りは考慮していない。

③-1 ③-2

③-1の床材は丸鋼、③-2は平鋼。とりあえずこの違いは考慮しない。下地材の本数が違う。③-1は床面と3等分したそれぞれの部分で1本渡している。③-2は2本。

④-1 ④-2

④-1の床の構成は③-1と同じと見ることができる。④-2は床材の並べ方が②-2と同じで1方向。

分類の観点は少なくて有効なものを見つけたい・・・。その手がかりが見つかったような気がする。次は手すりについて考えてみたい。