1511 諏訪郡原村 火の見梯子 2024.05.11

■ 八ヶ岳美術館で行われる講演会を聴くために久しぶりに同館へ出かけた。八ヶ岳美術館と講演会については稿を改めて書きたい。美術館へ向かう途中でこの火の見梯子と出会った。控え柱はない。簡素な火の見だが、吊り下げられている半鐘は立派。表面は凝った意匠が施されている。

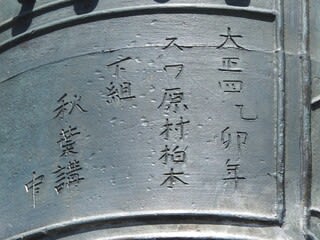

背の低い火の見梯子で、半鐘に刻まれた文字を見ることができた。

「大正四乙卯年 スワ原村柏木 下組 秋葉講中」 大正四年は1915年、今から109年前に鋳造された半鐘だ。

撞き座のすぐ上の文字は「東京市 梅田製」と読める。明治時代に中央線は開通していたから、東京でつくられた半鐘を鉄道で運ぶことができたのだろう。この頃、松本でも半鐘が鋳造されていて、松本市内の火の見櫓に吊り下げられていたことが確認できているが、諏訪地域では使われていなかったのだろうか・・・。

ネット検索してみて、原村にも各所に道祖神が祀られている記事/情報と出会えました。

室内、神田、南原、中神田の道祖神像です。

掲載された場所に関連したと思えるものには出会えませんでした。

ということで、ご質問です。

序でに、東京市 梅田製 の半鐘は、ちょっと検索するとネットオークション情報が結構でていますね。

この時は火の見梯子の脚元に祀られている石造物群を注意して観察しませんでした。

1枚目の写真で右端に写っている碑には馬頭観世音という文字が記されています。小さい石造物は像が判然としませんが、やはり馬頭観音ではないか、と「なんとなく」推察します。

尚、右から2番目の碑には物見岡(右から左へ横書き)と記されています。「原村物見ヶ岡」で検索すると記事がヒットします。

半鐘がオークションに出されていることは承知しています。貴重な文化財ですから地元保存を願っていますが。

「馬頭観世音」という文字碑とその系統の石造物ですか。

馬頭観音は六観音の一つとして、畜生道を化益するとされるとか。

近世以降に家畜の守り神として信仰が広がったそうですので、それが関係しているのでしょうか・・・・。

「原村物見ヶ岡」、早速検索してみます。

ご教示ありがとうございます。

一カ所に何体もあるのは、もともと散在していたものを集めて祀ったから、と解しています。(2013.05.23の記事)