(板橋小学校)

明治天皇御小休所舊伏見第二小学校

白菊の井戸

明治十年(1877)二月七日の滞在。

「白菊の井戸」の傍らに建てられている。白菊井戸は、伏見七井の一つとされ、平成元年(1989)に再現されてもので、今も地元の人が水を汲みにここまで来られるようである。

(玄忠寺)

玄忠寺

伏見義民小林勘次之碑

伏見義民小林勘次之碑

玄忠寺境内に「伏見義民小林勘次之碑」が建てられている。

元和年間(1615~1624)に淀川船の通行料が値上げされた時に伏見町民の困窮を見かねて薪炭商小林勘次が幕府に直訴し、値下げが命じられた。その命を記した朱印状を江戸から伏見に持ち帰る途中、元和四(1618)年四月、東海道鞠子宿で勘次は急死した。勘次はその死を予期し、朱印状を魚の腹に入れて別人に伏見へ持ち帰らせた。このことにより通行料は旧に復し、伏見の町民は勘次を徳とした。この石碑は明治二十三年(1890)に建立されたものである。西尾為忠の書。西尾為忠は、天保十三年(1842)の生まれ。京都の人。戊辰戦争に監軍として従軍し、明治三年(1870)京都府典事。のち閑院宮家、梨本宮家の家令、文部省御用掛などをつとめた。明治三十三年(1900)死去。年五十九。

(真西寺)

天明義民伏見屋清左衛門之碑

天明五年(1785)九月、伏見の町人文殊九助と丸屋九兵衛が寺社奉行へ出訴した。これは伏見奉行小堀政方が町人に対し不法な御用金を課したことなどを訴えたものである。その後、京都町奉行所や評定所で審理が行われ、天明八年(1788)五月に小堀は改易、出訴当事者として調べられた町人七名は御構いなしという判決が出された。しかし七人ともすでに病死や牢死で判決時に在世したものはいなかった。伏見屋清左衛門は七人の一人で、この碑は清左衛門を顕彰するものである。

(城南宮つづき)

錦の御旗と城南の地

明治天皇の大阪行幸

城南宮本殿

この付近で戦端が開かれたのは、慶應四年(1868)一月三日のことであった。夕刻に砲火が交わされ、夜半には幕府軍は敗退することとなった。

明治天皇行在所眞幡寸神社

慶應四年(1868)三月二十一日と閏四月八日に行幸があった。文久三年(1863)には孝明天皇が石清水八幡宮に向かう際にも当地に滞在している。

(安楽寿院つづき)

明治天皇御小休所安樂壽院

当地には明治五年(1872)六月四日に明治天皇が滞在した。

(浄蓮華院)

浄蓮華院は、「大日本野史」の著者として知られる飯田忠彦ゆかりの寺である。

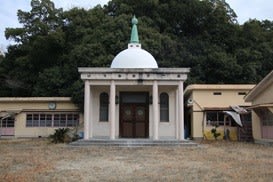

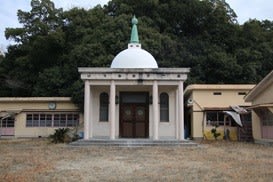

浄蓮華院

浄蓮華院

安政の大獄に連座した飯田忠彦は江戸に送られたが、吟味の結果、京都に戻され押込百日の刑を受けた。安政七年(1860)二月、刑期を終えた飯田忠彦は隠居出家して浄蓮華院で隠居生活を送った。

しかし、その直後桜田門外の変が発生し、飯田忠彦はその関与を疑われ、冤罪によって伏見奉行に捕らわれ、このことに憤慨して脇差でのどを突き、その五日後に死亡した。六十二歳であった。

(宝塔寺)

渓愚山本先生墓

山本渓愚(章夫)は、亡洋の子。やはり本草学者、儒学者として活躍した。

鴻堂先生墓(山本鴻堂の墓)

宝塔寺墓地には、本草学者山本亡洋・鴻堂を輩出した山本家の墓地や、大丸創業者下村家の墓地、孝明天皇の侍医をつとめた伊良子家の墓などがある。

山本鴻堂や下村一族の墓を掃苔するため、宝塔寺を再訪。大丸を代々経営した下村家の当主は歴代正太郎を名乗っていた。下村家の墓地は複数あるが、創業家の墓は一番奥の手入が行き届いた墓地である。

山本鴻堂(こうどう)は天保十一年(1840)の生まれ。父は山本榕室(亡洋の子)。通称は復一。父祖二代を脈々と流れる勤王の血を受け継ぎ、本草学はもちろん、和漢の学にも造詣が深く、尊王倒幕をもって生涯の指針とした。二十八歳のとき、山中静逸の紹介で岩倉具視に会うと、彼の偉傑さに心服し、即日その邸に寄宿して指導を受け、他の志士らとともに新政府誕生に努力した。慶應四年(1868)の戊辰戦争に際しては、岩倉の命を受け、豪商あるいは東西本願寺を始め諸藩を説いて金穀を調達した。明治四年(1871)、岩倉の外遊に随行したが、その死後は政界から退き、孝明天皇事績取調掛付属を勤め、晩年は京都に帰って愛宕神社社司となった。大正元年(1912)、都市七十三で没。

下村正堂居士 墓

大丸の当主は歴代下村正太郎を名乗った。幕末の当主は正堂(諱は兼篤)。大丸は初代彦右衛門正啓が享保二年(1717)、京都伏見に古手呉服商を開いたのが始まりで、その後、大阪、名古屋、江戸にも進出し、正札付現銀売を断行した。安政二年(1855)、御所御造営に際して、下村家一門六人で、三千五百両、当時の最高額を献金した。慶應四年(1868)正月、会計基立金調達に協力し、天皇大阪親征には御用達金五万両のうち一万両を献じ、翌明治二年(1869)、東京為替会社設立に際し、三井高福(八郎右衛門)、三井高喜(三郎助)、小野善助らとともに総頭取となった。以後、三井・島田・小野組に押されたが、巧みに家業を維持し、現在に至っている。明治二十二年(1889)、年三十七にて病没。

下村正剛居士

十一代当主正剛の時代、大丸は合資会社、さらに株式会社に改組して戦後に至っている。

下村正啓居士 墓

業祖正啓の墓である。

十二代 下村正太郎家之墓

大丸は戦前第十一代目当主が社長を務めた後、しばらく創業家以外の社長が続いたが、昭和五十九年(1984)に十二代目下村正太郎が社長に就き、平成九年(1997)までその職にあった。平成十九年(2007)没。七十九歳。

下村正濤居士 墓

八代目当主下村正太郎正濤の墓。嘉永五年(1852)に家督を相続し慶応元年(1865)に隠居している。

下村正篤居士 墓

七代目下村正太郎(1803~1862)の墓である。号は正篤。化成期の大丸の拡大発展に尽くした。

(伏見義民 焼塩屋権兵衛旧宅址)

伏見義民 焼塩屋権兵衛旧宅址

天明五年(1785)九月、伏見の町人文殊九助と丸屋九兵衛が寺社奉行へ出訴した。これは伏見奉行小堀政方が町人に対し不法な御用金を課したことなどを訴えたものである。その後、京都町奉行所や評定所で審理が行われ,天明八年(1788)五月に小堀は改易、出訴当事者として調べられた町人七名は御構いなしという判決が出された。しかし七人とも既に病死や牢死で判決時に在世したものはいなかった。焼塩屋権兵衛は七人のうち一人である。