ハノイに赴任してからこちらの事情が色々分かってきた。日本国内ではどこにいても普通にインターネットを通じてFM放送を聴取することができたが、海外は「エリア外」となり、中学生の時以来の趣味であるライブ録音を聴くことができなくなってしまった。さすがにこちらに来てしまえば史跡探訪は諦めざるを得ないことは覚悟していたが、書籍を入手できないのには困ってしまった。気になった書籍があれば日本の自宅に届けてもらい、まとめて郵送してもらうしかない。三十年前に駐在していたシンガポールでは日系の書店が進出していて日本語の書籍も入手できたが、今やネットを通じて書籍も購入する時代となったことによる思わぬ弊害であった。野球やソフトボール、テニスといったスポーツをやるにも、同好の人がみつからなければ始めることもできない。日本に住んでいたときには、普通にできた趣味が何一つできない事実に愕然としている。今のところ、日本で購入して当地に持ち込んだ貴重な書籍を、休みの日に少しずつ読み解いている。本書はその一冊である。

著者瀧井一博氏は、「伊藤博文」「大隈重信」(以上、中公新書)、「明治国家をつくった人びと」(講談社現代新書)などの著作がある。どちらかというと、明治期の法制史が専門という印象が強いが、本書では大久保利通を正面から取り上げた。維新前は専門外かと勝手に思っていたが、見事に大久保利通という人物の本質を突く論説であった。

維新前夜の西郷隆盛と大久保利通は、時に陽となり時に陰となり、お互いを支えながら倒幕という共通目標に邁進した。両者は一体化した存在という印象が強いが、当然ながらそうはいっても別人格であり、必ずしも両者の思想や行動は、一致しているわけではない。条理に基づいた政治を意識し、「非義の勅命は勅命に非ず」と断定した大久保は、思想面でいえば西郷の一歩も二歩も先を見ていたといえるだろう。

本書において、著者は大久保利通を「知の政治家」と定義し、その思想を明らかにすることを目指した。大久保利通については、リアリズムに徹した「夢を持たぬ」政治家という批評もある(田中惣五郎「大久保利通」(千倉書房、1938年))。大勢順応主義、対立撤去主義、多数主義者であって、自らの夢などを持たず、政治家としての理念も抱かず、ひたすら国家の維持のために旧藩的対立を糊塗しようとしたというのである。長らくこういった大久保像が広く受け入れられてきた。

これに対し筆者は、「大久保には夢があった」「夢見る政治家だった」と反論する。その夢とは、「藩による割拠を克服した国民的宥和としての国家建設」である。その夢の実現のために大久保が手掛けたのが明治十年(1877)の内国勧業博覧会であった。

博覧会というと、そのイベントに慣れてしまった現代の人間にとっては、地域経済活性化のためのありきたりの施策の一つとしか思わないが、確かに我が国で初めて開かれたこのイベントは、極めてエポックメイキングなものであった。現代において博覧会が開かれれば、プロデューサーと呼ばれるエキスパートが取り仕切るが、第一回内国勧業博覧会はまさに大久保利通その人がプロデューサーであった。

大久保は欧米視察を通じて万国博覧会の存在を知っていたし、見世物的イベントであれば、その時外国からも博覧会への参加の打診があったというし、外国からの出品を受け入れれば、もっと集客の術はあっただろう。しかし、大久保は「今度の博覧会は全く内地の物産を繁殖せしむるというのが趣意であり、外国の輸入品は一切陳列を差し止める」と拒絶し、「内国勧業」にこだわった。大久保が語った開会の辞によれば、日本全国の物産を一堂に集め、その優劣や差異を判別し、工芸の進歩を促し、国富を増進する催しなのである。実際にこの内国勧業博覧会を機に、我が国の陶磁器業は技術の向上を遂げ、殖産興業、輸出力強化に寄与することになった。同じようなことが、機械工業にも言える。

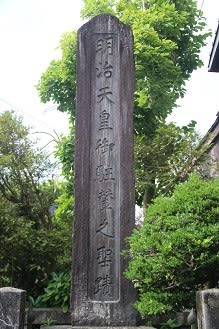

大久保は「公論に立脚した国制を希求していた。」「公論との同一化に支えられた熱烈な使命感と不動の信念」を政治家の資質として弁えていた。一方で、処士横議を口にし、言路洞開を主張する浪士を毛嫌いし、旧習に拘泥する公家勢力や旧大名層も排除の対象となった。政敵を排除しただけでなく、讒謗律や新聞紙条例によって政府批判も弾圧して封じ込んだのも事実である。結果として、大久保は有司専制の象徴として最後は征韓派士族に暗殺される。

筆者がいうように、私も大久保利通という人は、「知の政治家」であり、高邁な理念をもって、さまざまな政治勢力や政策的意見を吸収し、取捨選択し、時には結び合わせて、政治的潮流を作った稀有な存在であったと思う。しかし、本書にはあまり記述がないが、時には強権的であり、反対勢力から怨嗟を集めていたことも事実である。もう少しその辺りにも触れてもらえると、より立体的、複層的な大久保利通論になっただろう。