(大督寺)

大督寺

大督寺には「学校給食発祥の地」という珍しい石碑がある。明治二十二年(1889)、各宗寺院の住職が恵まれない子供のために、大督寺内に私立学校を開設し、無償で給食を与えたのが、我が国における学校給食の始まりという。

酒井氏墓所

大督寺は、鶴岡藩主酒井家の菩提寺であるが、墓所は施錠されており、勝手に中に入れない。歴代藩主が葬られている。

庄内藩は、酒井忠勝を初代藩主とし、以来幕末の第十三代忠篤に至るまで、酒井(左衛門尉)家が統治した。酒井家は、徳川四天王の一人である酒井忠次の嫡流という譜代の名門であった。

幕末の藩主は、酒井忠篤(ただずみ)。戊辰戦争では新政府軍に抵抗して連戦連勝しながら、隠居忠発の決断で降伏開城することになり、忠篤も謹慎、隠居となった。明治二年(1869)に謹慎を解かれると、旧藩士七十余人を率いて鹿児島に赴き、西郷隆盛の知遇を得て兵学を修めた。新政府では陸軍少佐に任じられドイツに留学。明治十七年(1884)には伯爵を授けられた。開墾、養蚕、金融など地元経済基盤の確立に尽力した。また、「南洲翁遺訓」の刊行頒布にも力を注いだ。大正四年(1915)、六十三歳にて死去。

英真院殿忠譽傑山久厚大居士

(松平甚三郎久厚墓)

松平甚三郎家は、庄内藩祖酒井忠次の四男、甚三郎久恒を家祖とする。幕末の当主久厚は初代から数えて十三代目に当たる。慶應二年(1866)に家老に任じられ、戊辰戦争では清川口に出陣して指揮をとった。慶應四年(1868)七月、一番大隊長を命じられて新庄、秋田を転戦した。戦功により二百石加増を受けた。維新後は、菅実秀の率いる旧藩主側近御家禄派に退けられ、不遇の晩年を送ったという。大正十年(1921)七十七歳にて死去。

故荘内太夫酒井了恒君塋髪

(酒井玄蕃遺髪塔)

有名な酒井玄蕃の墓である。酒井吉之丞家は酒井氏宗家第ニ代酒井家次の五男を家祖とし、代々玄蕃を称する。慶應三年(1867)、父了明(のりあき)の隠居にともない家督を継いだ。戊辰戦争がおこると、中老に任じられ、二番大隊長として新庄、秋田を攻め、敵に“鬼玄蕃”と恐れられた。降伏開城後も藩政に参与したが、明治九年(1876)肺疾により三十五歳という若さで世を去った。墓所は東京谷中霊園にある。

故荘内太夫酒井了明君墓

酒井玄蕃了恒(のりつね)の父、了明の墓である。了恒は、嘉永二年(1849)に家督を相続し、嘉永四年(1851)には組頭、安政六年(1859)中老となり、さらに万延元年(1860)には蝦夷地副奉行を命じられて現地に赴任した。慶應二年(1866)、兄酒井右京が公武合体推進による藩政改革に加わったことで切腹を命じられ、了明も蟄居謹慎となった。慶應三年(1867)、家老免職。禄八百石を減ぜられて隠居した。明治十六年(1883)六十七歳にて死去した。

松平親懐(権十郎)之墓

松平親懐(ちかひろ)は、庄内藩中老松平権右衛門(新敏)の長子として天保九年(1838)に鶴岡に生まれた。通称権十郎。安政六年(1859)に家督を継いで組頭、文久三年(1863)には中老に進んで、新徴組御用掛に就任した。慶應元年(1865)より庄内藩の江戸市中取締を指揮し、幕政にも関与した。戊辰戦争では軍事掛、庄内藩の総帥として活躍した。明治二年(1869)には松平甚三郎とともに大泉藩大参事となり、廃藩置県以降は菅実秀とともに県政を強力に推進した。明治五年(1872)からは松ヶ岡開墾地の総取締役として事業を遂行し、明治四十四年(1911)、辞任するまで総長として開墾地を管理した。大正三年(1914)、七十七歳にて死去。

正八位長澤惟和命之墓

長澤惟和(これかず)は、庄内藩中老松平権右衛門(新敏)の次男として生まれた。長兄は松平親懐(権十郎)。松平の宗家といわれる長澤家を再興した。戊辰戦争では庄内藩周旋方として活躍した。維新後は、鹿児島を視察した後、旧藩主酒井忠篤に従ってドイツに留学したが、病のため一年余りで帰国した。帰国後は西村山郡長、東田川郡長、西田川郡長などを歴任した。明治二十六年(1893)、五十一歳にて死去した。

(禅龍寺)

禅龍寺

相良守典墓

相良守典(もりつね)は、天保八年(1837)、庄内藩士相良文右衛門(守富)の三男として生まれた。安政二年(1855)、選ばれて砲術修業のために江川太郎左衛門の塾に入門、慶応四年(1868)戊辰戦争が起こると銃隊頭となって出陣したが、翌明治二年(1869)、明治新政府に出仕して越後水原県権少属兼越後按察府権少主典に任じられた。その後、各地の官吏を歴任して、明治三十五年(1902)に退職した。八十二歳にて病没。ドイツ文学者、ドイツ語学者として文化勲章を受けた相良守峯、心理学者相良守次はいずれも守典の孫に当たる。

(菅家庭園)

菅家庭園

明治四年(1871)、菅実秀が藩主酒井忠篤から拝領した庭園である。

菅公千年祭碑

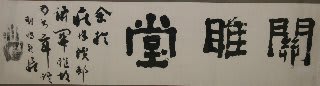

明治三十五年(1902)、菅原道真公の千年祭を記念して、庭園内に「菅公廟」が建設された。旧藩主酒井忠篤揮毫の「菅公千年祭碑」には、菅家の由来が刻まれている。菅家は菅原道真の末裔を自称している。

(光明寺)

光明寺

子乾水野君(藤弥)之墓

水野家は三河以来の名門であり、水野藤弥(とうや)はその十ニ代目。安政四年(1857)に家督を相続して、禄千五百石を給された。文久三年(1863)、組頭、元治元年(1864)には新徴組取扱頭取となった。戊辰戦争では、慶應四年(1868)の天童攻撃に参加。以来各地を転戦し、七月には四番大隊長として秋田を目指して雄物川まで進撃したが、降伏開城の方針決定により鶴岡に帰藩した。直後、中老に任じられ、藩の正使として官軍参謀黒田清隆と会見し、次いで鶴が岡城明け渡しの任に当たった。明治二年(1869)には大泉藩大参事。明治十二年(1879)四十一歳で死去。

(萬福寺)

萬福寺

和田東蔵墓

和田東蔵は、文政四年(1821)、庄内藩士和田又蔵の三男に生まれた。嘉永六年(1853)家督を継いだ。若い頃から学識に優れ、安政元年(1854)からは長瀞藩主に仕えた。戊辰戦争では清川口、次いで小名部口に出陣した。維新後は戊辰戦争史料収集の命を受けてその作業に没頭。以来心血を注いで明治二十六年(1893)に至って、「戊辰庄内戦争録 全四巻」を編集刊行した。明治三十八年(1905)、八十五歳で没し、萬福寺に葬られた。

(常念寺)

常念寺

戊辰戦死招魂碑

松本十郎が、北海道開拓使を辞任して故郷に帰った折、自費で設立した戊辰戦争戦死者の招魂碑である。最初、大督寺内に建てられたが、のちに常念寺境内に移転された。

肥前武雄鍋島臣樋口泉兵衛親英碑

佐賀藩樋口泉兵衛は、鍋島上総の家来。慶應四年(1868)八月五日、羽後平沢における戦闘で戦死した。二十七歳であった。

戊辰之役官軍墳墓

新政府軍二十八名の合葬墓である。