別に私は流罪マニアというわけではないが、これまで伊豆七島の新島、伊豆大島、三宅島、八丈島に加えて、隠岐や佐渡といった古くから流罪の地とされている島を訪ねてきた。先日訪ねた奈良県吉野町も後醍醐天皇が吉野行宮を開いた場所として知られるが、これも流罪の地といえばその一つといえるだろう。

我が国において、今も昔も極刑は死刑である。流罪は死刑に次ぐ重刑であり、つまり死を一等減じて流罪が適用された。であれば、そう簡単に赦されて戻るということはあり得ないはずだが、案外、歴史上赦されて復帰したり、それでも二度目の流罪に処されたりといったケースも散見される。そうしてみると、必ずしも死刑に次ぐ重刑とも限らず、ちょっとお灸を据えるといった程度の流罪もあったようで、時々の為政者によりかなり恣意的に運用されていたということである。たとえば浄土宗を開いた法然や浄土真宗の親鸞なども、それぞれ讃岐と越後に流罪となっているが、比較的短期間で赦されている。

一方、先に挙げた後醍醐天皇の例にとどまらず、天皇が流罪になるケースも少なからず存在している。いかに時の権力者であっても天皇に死罪を告げるのは憚られるため、死刑に次ぐ重刑として流罪が適用されたようである。交通不便な時代、政治や文化の中心である都から離れるというのは、それだけで耐え難い苦痛であったのであろう。東京-大阪間程度であれば普通に日帰り出張ができてしまい、話がしたければいつでも携帯電話で会話ができ、ものを送れば数日で届くような時代になってしまうと、なかなか流罪の精神的苦痛は想像しにくいものである。ただし、いずれのケースも流罪地での生活は自由であった。伊豆に流された頼朝が挙兵できたのも、監視が緩やかだったからこそ可能だったのである。

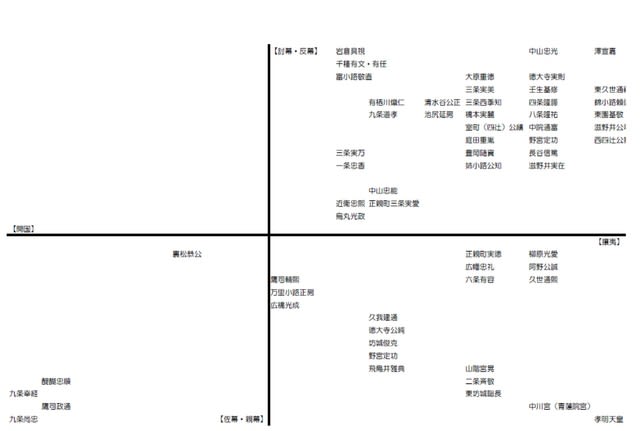

公家は死罪にしないという不文律があったのも、本書で初めて知った。例外が西園寺公宗という人物で、後醍醐天皇の暗殺計画が露見し、建武二年(1335)、名和長年によって処刑された。公卿が死刑となったのは、平治の乱(1160)以来の出来事とされる。その後も公家の死刑というのは見当たらない。宝暦事件や明和事件といった幕府転覆未遂事件においても、関与した公家で死刑を宣告された者はいないし、安政の大獄で死刑となったのはいずれも武家や僧侶、儒者であり、公家は精々永蟄居・辞官・落飾止まりである。安政の大獄以降、公家の面々は幕府をひどく恐れている印象が強いが、原則として彼らが命を奪われることはなかったのである。こうしてみると、明治にはいって二卿事件で愛宕通旭、外山光輔が処刑されたのは、歴史的には相当な例外的事件であったことが分かる。

伊豆七島などが流罪の対象となったのは、比較的時代は新しく江戸時代に入ってからである。鉄道や高速道路は整備されないまでも、人の往き来が盛んになると、さすがに陸続きの場所に送っても刑としての意味が薄れてきたということであろう。流罪イコール島流しというイメージが定着したのは江戸期以降のことなのである。

八丈島流刑の第一号となったのが、関ケ原で敗軍の将となった宇喜多秀家である。戦後、秀家は逃れて薩摩藩領に潜伏したが、次第に島津が秀家を匿っているという噂が広がり、島津家もかばいきれなくなった。本来、豊臣政権で絶大な権力を有し、敢然と徳川に叛旗を翻した秀家は死刑になってもおかしくなかったが、縁戚である前田利長らの懇願により死を免れて八丈島に流されることになった。慶長十一年(1604)のこととされる。その後、秀家は明暦元年(1655)まで生きた。既に徳川幕府も四代家綱の治世になっていた。現代的感覚からすれば、秀家の子や子孫は秀家の流罪とは関係なく、いつでも本土に戻ってこられそうなものであるが、彼らの流罪が赦されたのは幕府倒壊後、何と明治時代に入ってからのことである。その刑期は実に二百五十年以上に及んだ。世界史的に見てもこれほど長期の刑に服した例はないのではなかろうか。ただし、孫やそれ以降の世代になってしまうと、刑としてそこにいるのか、単にそこで生活しているだけなのか、問われても答えられない状態ではあったであろう。実際、宇喜多一族の一部は、八丈島に戻って今もそこで生活を続けているのである。

海で隔てられた島には、気候風土だけでなく、歴史文化にも特有のものがある。本土では交通網の発展などにより、地方の独自性が希薄になりつつあるが、今も島には特殊性が息づいている。「ああ、また島に行きたい」とウズウズしてしまいました。

我が国において、今も昔も極刑は死刑である。流罪は死刑に次ぐ重刑であり、つまり死を一等減じて流罪が適用された。であれば、そう簡単に赦されて戻るということはあり得ないはずだが、案外、歴史上赦されて復帰したり、それでも二度目の流罪に処されたりといったケースも散見される。そうしてみると、必ずしも死刑に次ぐ重刑とも限らず、ちょっとお灸を据えるといった程度の流罪もあったようで、時々の為政者によりかなり恣意的に運用されていたということである。たとえば浄土宗を開いた法然や浄土真宗の親鸞なども、それぞれ讃岐と越後に流罪となっているが、比較的短期間で赦されている。

一方、先に挙げた後醍醐天皇の例にとどまらず、天皇が流罪になるケースも少なからず存在している。いかに時の権力者であっても天皇に死罪を告げるのは憚られるため、死刑に次ぐ重刑として流罪が適用されたようである。交通不便な時代、政治や文化の中心である都から離れるというのは、それだけで耐え難い苦痛であったのであろう。東京-大阪間程度であれば普通に日帰り出張ができてしまい、話がしたければいつでも携帯電話で会話ができ、ものを送れば数日で届くような時代になってしまうと、なかなか流罪の精神的苦痛は想像しにくいものである。ただし、いずれのケースも流罪地での生活は自由であった。伊豆に流された頼朝が挙兵できたのも、監視が緩やかだったからこそ可能だったのである。

公家は死罪にしないという不文律があったのも、本書で初めて知った。例外が西園寺公宗という人物で、後醍醐天皇の暗殺計画が露見し、建武二年(1335)、名和長年によって処刑された。公卿が死刑となったのは、平治の乱(1160)以来の出来事とされる。その後も公家の死刑というのは見当たらない。宝暦事件や明和事件といった幕府転覆未遂事件においても、関与した公家で死刑を宣告された者はいないし、安政の大獄で死刑となったのはいずれも武家や僧侶、儒者であり、公家は精々永蟄居・辞官・落飾止まりである。安政の大獄以降、公家の面々は幕府をひどく恐れている印象が強いが、原則として彼らが命を奪われることはなかったのである。こうしてみると、明治にはいって二卿事件で愛宕通旭、外山光輔が処刑されたのは、歴史的には相当な例外的事件であったことが分かる。

伊豆七島などが流罪の対象となったのは、比較的時代は新しく江戸時代に入ってからである。鉄道や高速道路は整備されないまでも、人の往き来が盛んになると、さすがに陸続きの場所に送っても刑としての意味が薄れてきたということであろう。流罪イコール島流しというイメージが定着したのは江戸期以降のことなのである。

八丈島流刑の第一号となったのが、関ケ原で敗軍の将となった宇喜多秀家である。戦後、秀家は逃れて薩摩藩領に潜伏したが、次第に島津が秀家を匿っているという噂が広がり、島津家もかばいきれなくなった。本来、豊臣政権で絶大な権力を有し、敢然と徳川に叛旗を翻した秀家は死刑になってもおかしくなかったが、縁戚である前田利長らの懇願により死を免れて八丈島に流されることになった。慶長十一年(1604)のこととされる。その後、秀家は明暦元年(1655)まで生きた。既に徳川幕府も四代家綱の治世になっていた。現代的感覚からすれば、秀家の子や子孫は秀家の流罪とは関係なく、いつでも本土に戻ってこられそうなものであるが、彼らの流罪が赦されたのは幕府倒壊後、何と明治時代に入ってからのことである。その刑期は実に二百五十年以上に及んだ。世界史的に見てもこれほど長期の刑に服した例はないのではなかろうか。ただし、孫やそれ以降の世代になってしまうと、刑としてそこにいるのか、単にそこで生活しているだけなのか、問われても答えられない状態ではあったであろう。実際、宇喜多一族の一部は、八丈島に戻って今もそこで生活を続けているのである。

海で隔てられた島には、気候風土だけでなく、歴史文化にも特有のものがある。本土では交通網の発展などにより、地方の独自性が希薄になりつつあるが、今も島には特殊性が息づいている。「ああ、また島に行きたい」とウズウズしてしまいました。