(大超寺つづき)

本堂前には宇和島市教育委員会が昭和三十五年に建てた「末広鉄腸の墓」碑もある。

末広鉄腸の墓

伊能八代永憲夫婦之墓

(伊能友鷗(吉見左膳)の墓)

伊能友鷗は文化十四年(1817)の生まれ。宇和島藩参政中井筑後の弟で、のち吉見長左衛門の養子となり、安政六年(1859)までは吉見左膳、あるいは吉見長左衛門と称した。友鷗は隠居後の雅号である。天保十二年(1841)、伊達宗紀の近習となり、天保十四年(1843)には目付兼軍使として藩政改革に当たった。弘化元年(1844)、伊達宗城襲封後、その信任を受け、側近として藩政の枢機に当り、安政三年(1856)、参政として財政整理、海防強化に努めた。安政五年(1858)、出府して、一橋派の立場に立つ宗城の片腕として活躍したため、翌年重追放処分を受けて帰国した。以後、宗城は「伊達家忠能之臣」を意味する「伊能」と改姓させた。明治元年(1868)、執政となり、明治三年(1870)、引退。幕末維新期の宇和島藩政の中心人物であった。明治八年(1875)、年五十九で没。

墓地の一番奥まった場所に山村家の墓がある。山村家は、高野長英や大村益次郎に学んだ大野昌三郎の家系を継ぐ家である。

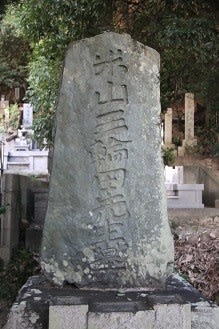

山村累代之墓(大野昌三郎の末裔の墓)

大野昌三郎は、嘉永年間、来藩した高野長英に蘭学を学び、シーボルト、楠本イネとも昵懇の仲であった。嘉永六年(1853)には、長州の大村益次郎が来宇し、宇和島在住中、世話をした。明治十三年(1880)、没。大野昌三郎の長男が山村姓を名乗り、以来山村姓を引き継いでいる。

(選仏寺)

選仏寺

振洋上甲先生墓

選仏寺は宇和島市内の山の斜面に立っている。墓地からは宇和島城や市内を見渡すことができる。斜面にある墓地の一番高いところに上甲振洋の墓がある。

上甲振洋は、文化十四年(1817)の生まれ。天保九年(1838)からその翌年まで伊予小松藩儒近藤篤山に学び、天保十一年(1840)から弘化元年(1844)まで江戸昌平黌にて朱子学を研鑽。弘化三年(1846)帰郷し、宇和島藩儒に任命され、やがて藩校明倫館の督学として藩士教育に尽力した。安政元年(1854)、辞職。藩領八幡浜、横浦で私塾青石洞書院を開いて三千人の門弟に朱子学を教授した。明治初年、藩学制の改正に当り、藩学の教頭となったが、間もなく辞職した。以後、再び八幡浜で私塾を開いて地方育英事業に専念した。明治二十一年(1888)、年六十二で没。

選仏寺墓地から宇和島城を臨む

(大隆寺)

大隆寺は、宇和島藩主伊達家の墓所で、初代藩主伊達秀宗の夫人亀の墓のほか、五代村候(むらとき)、七代宗紀(むねただ)、九代宗徳(むねえ)らの墓がある。

大隆寺

正二位侯爵伊達宗徳墓

九代藩主伊達宗徳は、天保元年(1830)の生まれ。父は、七代藩主伊達宗紀。宗城の弟である。天保八年(1837)、伊達宗城の養嗣子となり、安政五年(1858)、宗城の隠居により襲封し、遠江守となった。幕末維新期、宗城が国事に奔走することができたのは、宗徳の藩治が前二代の間に育成された側近上士層補佐のもとに、軍事・生産・教育の各方面にわたって強力に推進されていたことによる。特に富国強兵策を打ち出した慶應の藩政改革、明治二年(1869)から三年(1870)の藩制改革は注目される。明治二年(1869)、藩知事に任命されたが、廃藩置県により免官。明治三十九年(1906)、年七十七で没。

伊達正宗長子秀宗十七世

正二位藤原朝臣宗紀墓

伊達宗紀は、寛政四年(1792)の生まれ。父は、六代藩主伊達村寿(むらなが)。文政七年(1824)、襲封すると、人材を登用し藩主権力を強化した上、藩政改革に着手した。文政八年(1825)以降の厳略、質素倹約、文武の奨励、さらに文政十二年(1829)、大阪商人からの負債の無利息二百ヵ年賦償還、民間の貸借の引き捨て、天保六年(1835)の融通会所の設置、天保十一年(1840)以降の内扮検地実施、農村再建のための救恤策、灌漑施設の整備など、矢継ぎ早の富国策は成功して、藩庫は充実し、幕末宇和島藩活動の基礎を作った。弘化元年(1844)致仕。長生し明治二十二年(1889)、年九十八で没。

靖簡院殿悠翁三楽居士(松根図書の墓)

伊達家の墓所に至る途中に松根家の墓所がある。同じ墓所に俳人松根東洋城の墓もある。松根図書は、文政三年(1820)の生まれ。宇和島藩主伊達宗城を補佐画策し、藩内きっての有能な人物として信頼された。嘉永四年(1851)九月、家督を継ぎ、財政・民政をつかさどる家老として、慶応三年(1868)三月、退隠するまで、海産物、蝋、茶などの生産増強、専売制の強化を図るとともに、藩内商人に長崎貿易を経営させるなど富国策をとった。また高野長英、大村益次郎らを招いて、西洋兵学の教授、洋式砲台の建設に当たらせるなど強兵策を推進した。慶應元年(1865)~慶應二年(1866)、イギリス公使パークスが来藩して、宗城らと会談したのも松根図書の画策によるもので、幕末維新の際の宇和島藩活動の源泉を涵養する上で功があった。明治二十七年(1894)、年七十五で没。

大隆寺は伊達家の菩提寺であるとともに松根家ゆかりの寺でもある。境内には松根首塚がある。豪勇で知られた松根家の先祖松根新八郞が諸国を修行中、侍の幽霊から頼まれ、仇討ちの助力をしてやった。その礼にと数日後、幽霊が血の滴る生首を置いて消えた。松根家ではこれを邸内の竹薮に懇ろに葬った。以来、生首を家の旗印として、兜の前立ての飾りにもした。この生首は大隆寺に移され、松根首塚として供養が続けられている。

松根首塚

韜谷大和尚塔

韜谷(とうこく)和尚は、文化九年(182)の生まれ。父は高松藩士小西七兵衛。幼少のころから仏門に入り、武蔵国宝林寺で伽陵老師について修行。天保六年(1835)、宇和島大隆寺で晦巌和尚の許に入門した。安政二年(1855)、晦巌和尚隠居に当たって、首座高弟であった韜谷は、その跡を継いで第六代住職となり、師が幕末伊達宗城の命を受けて国事に奔走している間、内外これを補佐して遺憾のないようにした。博学多才にして書芸にも通じた傑僧であった。明治十九年(1886)、年七十五で没。歴代住職の墓地の中に墓がある。

(仏海寺)

富沢礼中の墓を探して、仏海寺の墓地を歩いたが、富沢姓の墓石すら発見できない。ほとんど諦めかけたその時、本堂のすぐ裏、墓地の入口付近に富沢礼中、賀古朴庵らの事績を紹介する説明板を発見した。富沢礼中、賀古朴庵の墓は、この説明板のすぐ横に集められている。どうしてこれを見逃してしまったのだろう。

仏海寺

五世賀古朴庵知質(ちかただ)墓

賀古朴庵は、文政元年(1818)の生まれ。諱は知質、通称は宣春、朴庵と号した。弘化三年(1846)、家督を十五人分薬種料十俵にて相続し、藩医となった。嘉永三年(1850)、江戸で大槻俊斎の門に入り、蘭学を学んだ。嘉永五年(1852)、宇和島城下に種痘所が設立され、富沢礼中、砂沢杏雲が主任となり、さらに嘉永六年(1853)には賀古朴庵、谷快堂が追加されて協力した。朴庵は幕末、宇和島で初めて飛行機を考えた人としても知られる。安政六年(1859)、没。

清観院竹簷幻露居士(富沢礼中の墓)

富沢礼中は、文化九年(1812)の生まれ。宇和島藩医の家に生まれた。天保四年(1833)、江戸で医学を修業。弘化三年(1846)、藩主伊達宗城の命により蘭医伊東玄朴に入門。療治方格別上達を賞与された。嘉永元年(1848)、藩主の命を受け、高野長英を宇和島に伴い、藩の蘭学振興策を助けた。嘉永二年(1849)には玄朴より中痘痂、種痘針を贈与され、種痘経過について教示された。これに力を得て、同志と協力して、城下に種痘所を設立して診療に努めた。以後、宇和島領民を天然痘から解放した功績は大きい。嘉永六年(1853)、大村益次郎が来宇した際、弟子二人を入門させ、自らも安政二年(1855)、子の松庵を同伴して江戸に再遊学した。明治六年(1873)、年六十二で没。

(泰平寺)

泰平寺には都築温、得能亜斯登という幕末維新期の宇和島藩を代表する二人の藩士の墓がある。

泰平寺

贈従五位鶴洲都築先生之墓

都築温(あつし)は、弘化二年(1845)の生まれ。父は宇和島藩士末廣雙竹。のち都築燧洋の養子となった。雅号は鶴洲。藩校明倫館に学び、元治元年(1864)、周旋方見習となり、京阪に赴いた。翌慶應元年(1865)帰郷。慶應二年(1866)の第二次征長には広島に出張した。慶應三年(1867)十月、徳川慶喜が薩・土など四十余の藩主、藩臣を二条城に集め、老中をして大政返上の草案を示し、その意見を問い、さらに土佐藩士福岡、後藤と並んで、当時二十三歳の宇和島藩士都築温ら六人から、大政奉還必至の強硬な意見を聞いて、奉還を決意したという。明治元年(1868)、外国官権判事に任じられ、戊辰戦争後の箱館では内外の交渉事務を処理したが、ほどなく退官。帰藩後私塾を開き、部落民の教育を行い、南予中学校長、宇和郡長を歴任した。明治十八年(1885)、年四十一で没。

得聖院殿能覚斯登居士

贈従四位得能亜斯登之墓(林玖十郎の墓)

得能亜斯登(とくのうあすと)は、天保八年(1837)の生まれ。維新前は林玖十郎と称した。諱は通顕。安政五年(1858)、伊達宗城の股肱の臣、伊能友鷗が重追放に処されて以降、その小姓として登用されて枢機に与り、慶応三年(1867)までに京阪、防長に使して主君の活躍を援けた。慶應四年(1868)、太政官にて下参与海陸軍務掛を命じられ、有栖川総督宮の下に西郷隆盛、広沢真臣らとともに東征軍の参謀となり、さらに甲斐鎮撫使の下に参謀兼監軍として鎮撫に従い、さらに同年五月には民政をつかさどった。総督より会津藩および松平容保の処分を問われた際に、徹底殲滅を進言したといわれる。明治二年(1869)には箱館府判事に任じられたが、明治四年(1871)、病のため退官帰国した。明治二十九年(1896)、年六十で没。