(象山神社つづき)

平成三十年(2018)に象山神社境内に「松代藩八代藩主真田幸貫公・佐久間象山先生並びに象山先生門下生の銅像」が建立された。予てより再訪したいと思っていたが、今回ようやく訪ねることができた。早朝四時過ぎに家を出て、六時半くらいに松代に到着した。

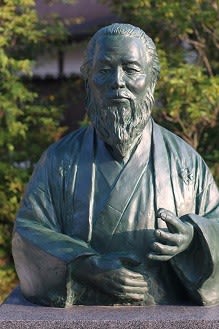

佐久間象山像

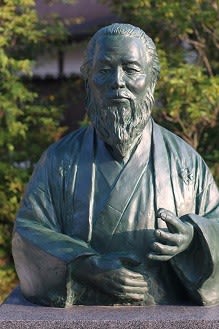

真田幸貫像

真田幸貫は、松代藩八代藩主。藩政改革を指揮するとともに、老中として天保の改革の一翼を担った。佐久間象山を見出し、引き立てたのも幸貫の功績である。

橋本左内像

勝海舟像

象山は海舟の妹順子を娶ったため海舟と象山は義兄弟という関係にあった。号「海舟」は象山の「海舟書屋」から採った。

小林虎三郎像

小林虎三郎は、長岡藩士。二十三歳のとき、象山塾に入門し、松陰と並んで「象門の二虎」と称された。「米百俵」の逸話で有名。

坂本龍馬像

吉田松陰像

銅像は、向かって左から、橋本左内、坂本龍馬、勝海舟と並ぶ。幸貫公と象山の立像を挟んで、吉田松陰、小林虎三郎と続く。さらに象山を訪ねて松代まできた久坂玄瑞、高杉晋作、中岡慎太郎という三名の肖像がレリーフとなった碑が添えられている。象山の先見性、そして彼の見識を慕ってその時代を象徴する多くの人材が彼のもとに集まったことを示している。しかし、象山は尊大で他人を見下す傾向があったため敵も多かったといわれる。元治元年(1864)七月、象山が京都で横死した際、藩内では同情する者が少なく、佐久間家も断絶となった。

久坂玄瑞・高杉晋作・中岡慎太郎のレリーフ

望嶽碑

天保十二年(1841)の夏、象山三十一歳の時の詩で、桜賦と並び称される象山の代表作である。富士山の気高く、優美な姿を讃えて、自分の理想と抱負をこれに寄せたものである。この石碑は、明治二十三年(1890)、象山と義兄弟の誼を結んだ村上政信が、象山直筆の碑文を彫って、その邸内に建てたものである。長らく行方知れずとなっていたが、東京杉並高円寺の修道院内にあることが判明し、昭和四十八年(1973)に当神社に移設された。

桜賦碑

桜賦は万延元年(1860)春、象山五十歳の作。孝明天皇の天覧を賜った由緒ある名文である。桜花の美徳をたたえて憂国の至情をこれに託し、人に知られぬ山の奥に散りゆく桜の花を自分にたとえ、ひそかに勤王の志を述べた韻文である。この碑文は、象山自筆の紙本から複製したもので、昭和五十一年(1976)、篤志家の寄進によって建碑された。

佐久間象山先生

象山神社の門前にも凛々しい騎馬姿の象山像がある。

(法泉寺)

「明治維新人名辞典」によれば大里忠一郎の墓が法泉寺にあるというので、法專寺を再訪した。大里忠一郎の墓は、本堂裏の墓地の奥の方にあったが、半ば忘れ去られているような状態で、蔓草に被われている。

大里忠一郎之墓

大里忠一郎 大里千尋子 墓

大里忠一郎は、天保六年(1835)の生まれ。維新の初め藩命を帯びて大垣に出て、東山道先鋒総督岩倉具定に謁し、ついで甲府・北越に輜重の任を果たし、明治二年(1869)十二月、賞典禄二十六石を下賜された。廃藩後、士族授産に心を用い、蚕桑の業を勧誘し、明治六年(1873)には西条村に製糸場を設け、座繰製糸で製品の質が悪いのを遺憾とし、蒸気製糸に改めようと、上州富岡に工女を派遣して伝習させた。明治十五年(1882)、松代に六工社を建設し、考案した蒸気罐を装置して、我が国養蚕製糸業界に貢献した。明治二十二年(1889)、農商務省の委嘱により埼玉県の木村九蔵、群馬県の田中甚平らと伊仏両国を巡視して帰朝、大日本農会農芸委員を嘱託され、各地で講演して蚕業の発展を図った。明治二十四年(1891)、藍綬褒章を賜った。明治二十六年(1893)三月、業務一切を甥羽田桂之助に譲った。明治三十一年(1898)、年六十四にて没。

(大英寺)

大英寺に松代藩家老河原均の墓を訪ねた。大英寺には河原家の墓所が二か所あるが、河原均の墓があるのは本堂から遠い方である。

大英寺

贈正五位 正定院殿均譽大仁居士

(河原均の墓)

河原均は、文政五年(1822)の生まれ。父は松代藩重臣河原綱徳。奏者番頭、中老を経て、元治元年(1864)、家老に進んだ。慶應四年(1868)三月、旧幕府軍古屋作左衛門の率いる一隊が越後を経て信濃に入り、飯山城に拠りさらに松代に侵攻しようとした。松代藩では家老大熊衛士が藩兵六百を率いて甲府を守っていたため、藩には兵が少なかった。藩論は勤王に決し、藩主真田幸民の命を受けて、河原は飯山表でこれを破った。のち藩の統括隊長に任じられ、藩兵千七百余を指揮して越奥の間に転戦して大功があった。凱旋ののち、総督府の召により京都に入り、十一月十一日、明治天皇は特に召して謁を許し、酒肴を賜り「久々之軍旅励精尽力速やかに東北平定之功を奏候段、叡感不浅候、今般凱旋に付不取敢為御太刀料金百両下賜候事、十一月、行政官」との沙汰を下された。戦役の功により藩主幸民は賞典禄三万石を賜り、この中から五〇石を割いてこれを河原に与えた。明治二年(1869)九月、松代藩権大参事となり、廃藩置県の後も当職にあった。明治七年(1874)、家督を嗣子綱正に譲った。明治二十一年(1888)、年六十七で没。

(本誓寺)

本誓寺は、大英寺と背中合わせになっており、墓地を通じて接している。大英寺に続いて本誓寺の墓地を歩いた。

本誓寺

金児家之墓

本誓寺での目当ては、金児忠兵衛の墓であった。隈なく歩き回ったが、金児忠兵衛の墓を特定することはできなかった。金児家の墓は、一つだけだったので、この周辺に並ぶ墓のどれかが忠兵衛の墓だと思うのだが…。

金児忠兵衛は文政元年(1818)の生まれ。父貞賢の厳格なる薫陶を受け、十四歳にして近郷の幟に揮毫した。また弓馬槍剣の術から謡曲に至るまでいずれもその蘊奥を究めた。二十四歳のとき、藩主真田幸貫の近習となり、伊豆韮山代官江川坦庵(太郎左衛門)について西洋砲術を学んだ。数年の後、帰藩して砲術師範役を命じられた。再び江川塾に至り幸貫の命により十五栂忽砲および二十栂臼砲、その他数門を鋳造し、また弾丸、砲銃の改良を図り好成績を得た。忠兵衛の名声が上がり、各藩競って大砲の鋳造を請い、子弟のその門に入る者少なくなかった。戊辰戦争には病を押して藩主に従軍を請い、許されて越後の新井駅において藩兵に会し、長岡を破り、ついで会津若松城を囲んだ。この時、忠兵衛は城東小田山に塁を設け城中を臨んで砲撃、見事命中して楼櫓を破砕し、遂に会津を降伏させた。政府軍はその砲術の精妙なのを見て感嘆しない者はなく、薩長の兵すら及ばないことを知り、「赤蝮に翼の生じたる如し」と形容して松代藩兵の勇猛を激賞した(六文銭の紋を蝮に例えたものという)。明治二十一年(1888)、年七十一で没。

正三位勲一等小松謙次郎墓

本堂の裏に小松謙次郎の墓がある。小松謙次郎は松代藩士横田数馬の二男。同藩士小松政昭の養嗣子となって小松家を継いだ。明治二十一年(1888)、東京帝国大学法学部を卒業し、通信省に入省。局長時代の功績により「通信の父」と称された。大正十三年(1924)、鉄道大臣となり勲一等瑞宝章を受章した。貴族院議員に勅選。昭和七年(1932)、年七十で没。

東京青山霊園に葬られたが、平成二十七年(2015)、本誓寺に移葬された。