(上総国分寺)

国分寺は、天平十三年(741)、聖武天皇の詔(みことのり)によって全国六十余国に造営された僧寺(金光明四天王護国之寺)と尼寺(法華滅罪之寺)からなる国立の寺院である。全国の国分寺を統括する寺として、奈良東大寺を総国分僧・尼寺とし、ここに律令国家の目指した日本全土を仏法に護られた地にするという仏教国家が確立した。崇高な理想とは裏腹に造営事業は困難を極め、その完成には民衆の労役と地方豪族の協力を得て、二十年近くの歳月を要した。全国に建造された国分寺も、民衆の支持を得られず、律令国家の崩壊とともにその多くが運命をともにした。国分寺の多くは廃れてしまったが、その一部は法華宗などによって再興され、現在まで存続している例もある。上総国分寺はその一例である。

墓地内にスネくらいの高さの小さな墓石があり、正面に「軍中討死諸」という文字が見える。側面の文字は「慶応四年戊辰閏四月七日」「勝地利三」と読めるが、少なくとも「幕末維新全殉難者名鑑」に該当する人物は見当たらない。被葬者のことは不明であるが、徳川方兵士として戦死した者と思われる。

上総国分寺

軍中討死諸

「義軍中討死諸霊墓」の他の文字が読み取れなくなってしまったものだろうか。

(深城共同墓地)

義顯盛戦信士(森田栄之助の墓)

深城の共同墓地に森田栄之助の墓がある。墓碑によれば慶応四年(1868)閏四月八日の没。栄之助は畑木付近で交戦して、重傷を負い、兄の介抱を受けながらこの付近まで逃れた。しかし、空腹と疲労のため動けなくなり、兄の介錯で自刃。森田栄之助についても「幕末維新全殉難者名鑑」に記載が見当たらない。

(宝寿院)

「千葉県の歴史散歩」(山川出版社)によれば、「上高根小勝山団地の北すみに宝寿院の墓地がある。墓地内には幕末の力士で、上高根出身の大関小柳常吉の墓がある」という。しかし、小勝山団地の「北すみ」をいくら探しても墓地らしきものは見当たらない。宝寿院の墓地があるのは、宝寿院から真っ直ぐ数百メートル南下した辺りである。

宝寿院

妙法常正院詣山日猛居士(阿武松常吉の墓)

小柳常吉は、文化十四年(1817)の生まれ。文政十年(1827)、十一歳のとき、江戸に出て力士阿武松の弟子となった。初名を緑松慶治郎といい、文政十二年(1829)には御前相撲にて時の将軍家斉より賞された。天保六年(1835)、幕下十一枚目となり、翌年には緑松常吉と改名、さらに天保八年(1937)、小柳常吉と改名した。天保十年(1839)、入幕。嘉永三年(1850)春、関脇、同五年(1852)大関に進み、安政三年(1856)十一月、引退して年寄阿武松を襲名した。因みに、現在元益良雄が親方を務める阿武松部屋は江戸時代に起源を持つ由緒ある相撲部屋なのである。数年前の賭博事件でこの部屋から多数の逮捕者が出たのは残念至極であった。

安政元年(1854)、米使ペリーが来航した時、横浜で彼らに相撲を披露した。その折、小柳はアメリカ水兵三人を一度に手玉にとったという。安政五年(1858)、四十二歳で没。

(本泰寺)

本泰寺

下野(しもの)の本泰寺本堂のすぐ横に真坂左一郎の顕彰碑と真坂家の墓が並んで置かれている。左一郎は、姫路藩儒の家に生まれ、戊辰戦争に参戦後、当地の農家真坂家を継いだ。維新後は学校の校長などを務めた。

真坂左一郎顕彰碑(左)

真坂家の墓(右)

国分寺は、天平十三年(741)、聖武天皇の詔(みことのり)によって全国六十余国に造営された僧寺(金光明四天王護国之寺)と尼寺(法華滅罪之寺)からなる国立の寺院である。全国の国分寺を統括する寺として、奈良東大寺を総国分僧・尼寺とし、ここに律令国家の目指した日本全土を仏法に護られた地にするという仏教国家が確立した。崇高な理想とは裏腹に造営事業は困難を極め、その完成には民衆の労役と地方豪族の協力を得て、二十年近くの歳月を要した。全国に建造された国分寺も、民衆の支持を得られず、律令国家の崩壊とともにその多くが運命をともにした。国分寺の多くは廃れてしまったが、その一部は法華宗などによって再興され、現在まで存続している例もある。上総国分寺はその一例である。

墓地内にスネくらいの高さの小さな墓石があり、正面に「軍中討死諸」という文字が見える。側面の文字は「慶応四年戊辰閏四月七日」「勝地利三」と読めるが、少なくとも「幕末維新全殉難者名鑑」に該当する人物は見当たらない。被葬者のことは不明であるが、徳川方兵士として戦死した者と思われる。

上総国分寺

軍中討死諸

「義軍中討死諸霊墓」の他の文字が読み取れなくなってしまったものだろうか。

(深城共同墓地)

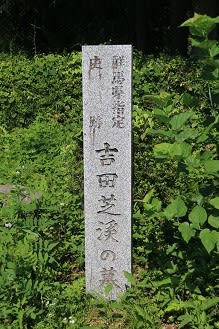

義顯盛戦信士(森田栄之助の墓)

深城の共同墓地に森田栄之助の墓がある。墓碑によれば慶応四年(1868)閏四月八日の没。栄之助は畑木付近で交戦して、重傷を負い、兄の介抱を受けながらこの付近まで逃れた。しかし、空腹と疲労のため動けなくなり、兄の介錯で自刃。森田栄之助についても「幕末維新全殉難者名鑑」に記載が見当たらない。

(宝寿院)

「千葉県の歴史散歩」(山川出版社)によれば、「上高根小勝山団地の北すみに宝寿院の墓地がある。墓地内には幕末の力士で、上高根出身の大関小柳常吉の墓がある」という。しかし、小勝山団地の「北すみ」をいくら探しても墓地らしきものは見当たらない。宝寿院の墓地があるのは、宝寿院から真っ直ぐ数百メートル南下した辺りである。

宝寿院

妙法常正院詣山日猛居士(阿武松常吉の墓)

小柳常吉は、文化十四年(1817)の生まれ。文政十年(1827)、十一歳のとき、江戸に出て力士阿武松の弟子となった。初名を緑松慶治郎といい、文政十二年(1829)には御前相撲にて時の将軍家斉より賞された。天保六年(1835)、幕下十一枚目となり、翌年には緑松常吉と改名、さらに天保八年(1937)、小柳常吉と改名した。天保十年(1839)、入幕。嘉永三年(1850)春、関脇、同五年(1852)大関に進み、安政三年(1856)十一月、引退して年寄阿武松を襲名した。因みに、現在元益良雄が親方を務める阿武松部屋は江戸時代に起源を持つ由緒ある相撲部屋なのである。数年前の賭博事件でこの部屋から多数の逮捕者が出たのは残念至極であった。

安政元年(1854)、米使ペリーが来航した時、横浜で彼らに相撲を披露した。その折、小柳はアメリカ水兵三人を一度に手玉にとったという。安政五年(1858)、四十二歳で没。

(本泰寺)

本泰寺

下野(しもの)の本泰寺本堂のすぐ横に真坂左一郎の顕彰碑と真坂家の墓が並んで置かれている。左一郎は、姫路藩儒の家に生まれ、戊辰戦争に参戦後、当地の農家真坂家を継いだ。維新後は学校の校長などを務めた。

真坂左一郎顕彰碑(左)

真坂家の墓(右)