幕末の砲術というと、天保十二年(1841)、高島秋帆が徳丸原(現・高島平)において大勢の大名・旗本を前に西洋式砲術の演習を実行したことに端を発し、その後高島秋帆の失脚により一時停滞したが、ペリー来航により再び秋帆が召喚され、秋帆の弟子である江川英龍が海防用の大砲を鋳造した。以来、各藩では積極的に西洋の大砲、鉄砲を導入し、これにより幕末の戦争、たとえば幕長戦争や戊辰戦争の勝敗も、火器の優劣に大きく左右された。ざっとこういうイメージしか持っていなかったが、実は種子島に鉄砲が伝来した天文十二年(1543)以来、我が国では、和流と呼ばれる砲術が脈々と受け継がれ、明治維新まで存続していた。本書は知られざる和流砲術の歴史を、関流という一つの和流砲術を継承してきた家を通じて描いたものである。

関家には数千点に及ぶ史料が伝わるが、中でも延享二年(1745)から明治三十三年(1900)に及ぶ、実に百五十五年間にわたる当主の日記が残っている。歴代の当主は、驚くほど筆まめであった。

海防熱が高まり砲術が流行すると、嘉永五年(1852)から七年(1854)にかけて、続々と入門希望者が関家を訪ねていることが日記に記録されている。入門者は、決まって鰹節とか扇子、酒などを持参している。扇子が何本も手元に集まっても困ると思うのだが、この時代、手土産に扇子をやりとりするのが普通だったのだろうか。本書では何も解説がないが、「扇子の謎」はちょっと興味深い。

和流砲術の歴史もさることながら、個人的に一番面白かったのは、安政元年(1854)九月、ディアナ号が大阪天保山沖に出現した記録である。時の関家当主は、七代関知信(幼名・勝之助)。砲術は家業であったが、公務として関家は土浦藩の要職を務めた。藩主土屋寅直(ともなお)が大阪城代として大阪に赴任すると、知信も藩主に従って御番頭として大阪に駐在することになった。知信が大阪で迎えた四度目の夏、ロシア艦隊司令長官プチャーチンが乗艦するディアナ号が現れたのである。

そのとき大阪は大混乱に陥った。ということは知っていたが、その混乱がどのようなものだったか、その渦中にいた土浦藩の首脳の残した日記に克明に記録されている。

異国船襲来の報に接した土浦藩は、直ちに出陣した。このとき、知信は若殿と奥方から「無事に帰陣せよ」と声をかけられ、涙している。大阪湾の警備についた兵は、戦争と必死の覚悟であったことが分かる。警備の兵の緊張をあざ笑うかのように、ディアナ号はたびたびバッテイラを出して諸所を漕ぎまわった。

知信は、ディアナ号が立ち去った後、配下とともに船で台場を見回ってみると、陸地には延々と旗や馬印が並び、船の打ち入る隙間もない状態だったという。さすがにこの様を見て、プチャーチンも大阪での上陸を諦めたのであろう。

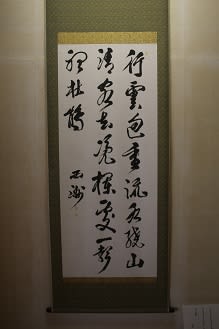

知信は陣中で多くの歌を残した。その中の一つ

――― えみしらをいざことあらば難波がた 身をつくしても名を残さむ

状況が差し迫っていたことはあるとしても、尊攘派の志士が詠んだといわれても信じてしまいそうな、堂々たる「攘夷」の歌である。

関家には数千点に及ぶ史料が伝わるが、中でも延享二年(1745)から明治三十三年(1900)に及ぶ、実に百五十五年間にわたる当主の日記が残っている。歴代の当主は、驚くほど筆まめであった。

海防熱が高まり砲術が流行すると、嘉永五年(1852)から七年(1854)にかけて、続々と入門希望者が関家を訪ねていることが日記に記録されている。入門者は、決まって鰹節とか扇子、酒などを持参している。扇子が何本も手元に集まっても困ると思うのだが、この時代、手土産に扇子をやりとりするのが普通だったのだろうか。本書では何も解説がないが、「扇子の謎」はちょっと興味深い。

和流砲術の歴史もさることながら、個人的に一番面白かったのは、安政元年(1854)九月、ディアナ号が大阪天保山沖に出現した記録である。時の関家当主は、七代関知信(幼名・勝之助)。砲術は家業であったが、公務として関家は土浦藩の要職を務めた。藩主土屋寅直(ともなお)が大阪城代として大阪に赴任すると、知信も藩主に従って御番頭として大阪に駐在することになった。知信が大阪で迎えた四度目の夏、ロシア艦隊司令長官プチャーチンが乗艦するディアナ号が現れたのである。

そのとき大阪は大混乱に陥った。ということは知っていたが、その混乱がどのようなものだったか、その渦中にいた土浦藩の首脳の残した日記に克明に記録されている。

異国船襲来の報に接した土浦藩は、直ちに出陣した。このとき、知信は若殿と奥方から「無事に帰陣せよ」と声をかけられ、涙している。大阪湾の警備についた兵は、戦争と必死の覚悟であったことが分かる。警備の兵の緊張をあざ笑うかのように、ディアナ号はたびたびバッテイラを出して諸所を漕ぎまわった。

知信は、ディアナ号が立ち去った後、配下とともに船で台場を見回ってみると、陸地には延々と旗や馬印が並び、船の打ち入る隙間もない状態だったという。さすがにこの様を見て、プチャーチンも大阪での上陸を諦めたのであろう。

知信は陣中で多くの歌を残した。その中の一つ

――― えみしらをいざことあらば難波がた 身をつくしても名を残さむ

状況が差し迫っていたことはあるとしても、尊攘派の志士が詠んだといわれても信じてしまいそうな、堂々たる「攘夷」の歌である。