(弘前城)

弘前城

弘前城は、津軽を統一した津軽為信によって計画され、二代藩主津軽信枚によって慶長十六年(1611)に完成された城である。築城当時、五層の天守閣が設けられたというが、築城から十六年経ったとき、落雷により焼失した。文化七年(1810)、本丸にあった辰巳櫓を解体して、現在の三層の天守閣が建造された。全国に城跡は多いが、江戸時代の建造物を現在まで伝えている城郭はそれほど多くない。弘前城は東北地方では唯一の江戸時代から現存している天守となっている。

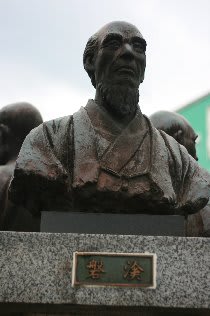

菊池九郎先生碑

弘前城の一角に菊池九郎を顕彰する石碑が建てられている。菊池九郎は、弘前藩士。早くに父を失い、賢母のもと育てられた。藩学稽古館を経て、書院番、小姓を務め、幕末には奥羽各藩の間を奔走した。東京、鹿児島に留学後、帰郷して東奥義塾創設に尽力した。のち郡長、県会議員を経て、明治二十二年(1889)、初代弘前市長に選ばれた。翌年には衆議院議員、明治三十年(1897)山形県知事の後、再び懇請されて弘前市長となった。昭和元年(1926)、一月一日、年八十で没。

弘前城追手門

弘前藩(通称 津軽藩)は、現在の青森県西部を領地とする外様藩である。戦乱が東北に及ぶと盛岡藩等と同調して当初奥羽越列藩同盟に参加したが、早々に離脱して新政府軍に加担した。この功により、藩主津軽承昭に賞典禄一万石が与えられたが、その後、弘前市民と盛岡市民は犬猿の仲になったとか…。

(弘前市立観光館)

稽古館跡地

弘前城の南側、現在市立観光館のある場所にかつて稽古館があった。稽古館は、寛政八年(1796)津軽藩九代藩主寧親のとき開かれた藩校である。

旧東奥義塾外人教師館

東奥義塾は、藩校稽古館を母体として、明治五年(1872)に菊池九郎(初代弘前市長)らによって創立された私立学校である。新時代を担う人材を育成するため、英学主体の教育を実施し、宣教師が次々と着任して教師を務めた。昭和六十二年(1987)まで東奥義塾高校として現弘前市立観光館の場所に存続していたが、このとき校舎は移転して建物は弘前市に寄贈された。この建物は明治三十三年(1900)に焼失した初代の外人教師館に代わって再建されたものである。

(青森地方裁判所)

青森地方裁判所の前の石碑は、明治十四年(1881)の東北巡幸の際、明治天皇が弘前を訪れたことを記念したものである。

明治天皇御臨幸之所

(養生幼稚園)

嘉永五年(1852)、宮部鼎蔵とともに東北遊歴に出た吉田松陰は、三月一日、弘前に入り津軽藩士伊東広之進(号は梅軒)を訪い、国事や津軽藩の軍事、海防について意見を交わした。当時の建物と部屋が松陰室と名づけられ大切に保存されている。

松陰室

松陰室の内部見学には事前予約が必要。残念ながら今回予約はしていなかったので、外観の写真のみである。

(伝統的建造物群保存地区)

伊東家

弘前城北側に伝統的建造物群保存地区と呼ばれるエリアがある。関東でいえば埼玉県川越、四国では愛媛県の内子、或いは山口県の萩のようにタイムスリップを楽しめる空間かと期待したが、伝統的建造物と呼べるような家屋は数軒しか残っておらず、やや期待外れであった。

(薬王院)

薬王院

箱館戦争終結後、降伏した新選組隊士は青森に護送され、斬時滞留したのち、明治二年(1869)六月九日から約一ヶ月半にわたり、弘前の薬王院に収容された。その後、青森の蓮華寺、さらに十月には再び箱館の弁天台場へ戻された。弁天台場での謹慎生活は明治三年(1870)四月まで続いた。

(宗徳寺)

宗徳寺

弘前市西茂森一帯は、弘前藩の政策で市内の寺院が集められた寺町となっている。その一角に所在する宗徳寺は、かつて耕春院と称していた。箱館戦争後、新選組の安富才助は一時この寺に収容された。

安富才助は、足守藩(現岡山県)の出身といわれ、元治元年(1864)の江戸における隊士募集に応じて新選組に加入している。安富才助は隊の事務方として次第に重用されるようになった。鳥羽伏見の戦争以降、隊の経費の出納や負傷した隊士の治療費、更には小荷駄方として物資の輸送手配まで激務に追われた。一時近藤勇の助命のために江戸に向かった土方に代わって新選組を率いて会津に入った。箱館政府では、土方の補佐役である陸軍奉行添役に就いている。箱館政権が降伏すると、安富才助はほかの新選組隊士とは別に耕春院に監禁され、その年の夏には東京へ護送されている。東京でも厳重に身柄を拘束され、年末には出身藩である足守に送られた。安富才助がほかの新選組隊士とは別の取り扱いを受けた背景には、箱館政府の要職にあったということが重視されたのだろう。

(法立寺)

法立寺

箱館で降伏した旧幕軍兵は、明治二年(1869)六月、青森を経て弘前に送られ、法立寺、本行寺、耕春院など、市内の七ヶ寺に預けられた。