(角館武家屋敷)

この季節、秋田県下の桜はどこもとても美しい。全国的にも有名で「みちのくの小京都」と呼ばれる角館の桜も満開であった。

史跡訪問に桜は不要である。大混雑は史跡巡りの効率を落とすだけである。当初、角館は早朝、混雑前に踏破してしまう計画であったが、予定外に夕刻に角館に入ることになった。

角館は、確かに大変な賑わいであった。混雑といっても、東京周辺の行楽地とはわけが違う。渋滞で車列が動かなくなったり、人が多すぎて前に進めないといった現象は起きていなかった。私は混雑を警戒して自動車を報身寺の駐車場に置いて、徒歩で街を探索したが、それほどのものではなかった。

因みに同じゴールデン・ウィークに、千葉の船橋まで潮干狩りに行ったところ、開場前というのに既に駐車場は満杯で、数キロ進むのに一時間かかるほどの大渋滞に巻き込まれた。首都圏ではこれくらい普通なのである。

角館武家屋敷

あまり「観光パンフレット」的な写真は撮った試しがないが、せっかくなので一枚。私の拙い写真技術では、角館の桜の美しさは表現できない。やはり現地に足を運んで、実際に見ていただくしかない。

(常光院)

常光院

官軍(大村藩・平戸藩戦死者)墓地

官軍 大村藩 浜田謹吾重俊墓

少年鼓手の碑

秋田における戊辰戦争は、無名戦士の物語である。北越戦争における河井継之助や朝日山で戦死した時山長八、西郷隆盛の次弟吉二郎のような戦死者もいない。唯一の“スター”といえるのが、大村藩の浜田謹吾である。といっても彼は「明治維新人名辞典」に掲載されるような偉人ではない。

浜田謹吾は、大村藩の鼓手である。九月十六日の刈和野の戦闘で戦死。わずかに十五歳であった。亡くなった浜田少年の襟元から、母が送った和歌が見つかり、人々の涙を誘った。常光院の墓地には、浜田謹吾ほか大村藩や平戸藩の戦死者墓が並ぶ。一番奥の正面には、「少年鼓手の碑」が置かれている。

ふた葉より 手くれ水くれ 待つ花は

君がためにぞ 咲けよ このとき

(報身寺)

報身寺

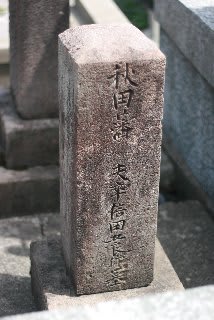

官軍 秋田 陶貞蔵源光貞之墓

陶貞蔵は、秋田藩の軍監。八月二十八日、大威徳山において戦死。岩瀬川原にも同人の墓がある。

(宇津巻天神)

宇津巻天神

天神山の宇津巻天神の境内に浜田謹吾少年の像が建立されたのは、昭和六十二年(1987)のことである。

浜田謹吾銅像

市内の混雑は覚悟していたが、宇津巻天神の境内まで地元の若者が花見をしていたのには、困惑した。確かに桜は綺麗だったが、何もここで飲まなくてもという気がする。考えてみれば市内の名所は観光客に占領されており、地元の方がゆっくり花見のできる数少ないスポットなのかもしれない。

浜田謹吾銅像の周りにも酔っ払った若者が座りこんでおり、思うように写真を撮らせてもらえなかった。

(百穂苑)

百穂苑(ひゃくすいえん)

大村藩の宿となった藩医師宅は、今も料理屋百穂苑として営業している。百穂苑にあった「大村藩大筒方御宿所」という看板が機縁となって、大村市と角館町は姉妹都市の関係を結んでいる。

(大威徳山)

大威徳山

新政府軍は玉川沿いの大威徳山(標高百七十九㍍)山頂に大砲を据えて対岸の同盟軍を砲撃した。大威徳山は、採石のために半分を削られ山容を変えつつある。

(岩瀬川原)

岩瀬川原戊辰戦争顕彰之碑

角館周辺では、国見村と岩瀬川原と生保内口の戦闘が激戦として伝えられる。

秋田藩は刈和野に陣を置いて雄物川を防塁線とした。角館隊は岩瀬川原に陣を構えて、玉川を防塁線とした。下流の落合、下延、上流の下川原、広久内の地に九州諸藩の精鋭を配置し、渡岸を試みる同盟軍との攻防戦を繰り返した。九月二十八日、二十九日の二日にわたる激戦の末、敵兵の上陸を許さず、遂に秋田における戊辰戦争は終焉を迎えた。この戦いで同盟軍は数百名という死傷者を出したが、新政府軍も多くの犠牲を出した。

戦死者墓

この墓地には、角館隊三名、長州藩士一名が葬られている。かつては川原に墓石が散在していたようだが、現在は一カ所にまとめられている。

この季節、秋田県下の桜はどこもとても美しい。全国的にも有名で「みちのくの小京都」と呼ばれる角館の桜も満開であった。

史跡訪問に桜は不要である。大混雑は史跡巡りの効率を落とすだけである。当初、角館は早朝、混雑前に踏破してしまう計画であったが、予定外に夕刻に角館に入ることになった。

角館は、確かに大変な賑わいであった。混雑といっても、東京周辺の行楽地とはわけが違う。渋滞で車列が動かなくなったり、人が多すぎて前に進めないといった現象は起きていなかった。私は混雑を警戒して自動車を報身寺の駐車場に置いて、徒歩で街を探索したが、それほどのものではなかった。

因みに同じゴールデン・ウィークに、千葉の船橋まで潮干狩りに行ったところ、開場前というのに既に駐車場は満杯で、数キロ進むのに一時間かかるほどの大渋滞に巻き込まれた。首都圏ではこれくらい普通なのである。

角館武家屋敷

あまり「観光パンフレット」的な写真は撮った試しがないが、せっかくなので一枚。私の拙い写真技術では、角館の桜の美しさは表現できない。やはり現地に足を運んで、実際に見ていただくしかない。

(常光院)

常光院

官軍(大村藩・平戸藩戦死者)墓地

官軍 大村藩 浜田謹吾重俊墓

少年鼓手の碑

秋田における戊辰戦争は、無名戦士の物語である。北越戦争における河井継之助や朝日山で戦死した時山長八、西郷隆盛の次弟吉二郎のような戦死者もいない。唯一の“スター”といえるのが、大村藩の浜田謹吾である。といっても彼は「明治維新人名辞典」に掲載されるような偉人ではない。

浜田謹吾は、大村藩の鼓手である。九月十六日の刈和野の戦闘で戦死。わずかに十五歳であった。亡くなった浜田少年の襟元から、母が送った和歌が見つかり、人々の涙を誘った。常光院の墓地には、浜田謹吾ほか大村藩や平戸藩の戦死者墓が並ぶ。一番奥の正面には、「少年鼓手の碑」が置かれている。

ふた葉より 手くれ水くれ 待つ花は

君がためにぞ 咲けよ このとき

(報身寺)

報身寺

官軍 秋田 陶貞蔵源光貞之墓

陶貞蔵は、秋田藩の軍監。八月二十八日、大威徳山において戦死。岩瀬川原にも同人の墓がある。

(宇津巻天神)

宇津巻天神

天神山の宇津巻天神の境内に浜田謹吾少年の像が建立されたのは、昭和六十二年(1987)のことである。

浜田謹吾銅像

市内の混雑は覚悟していたが、宇津巻天神の境内まで地元の若者が花見をしていたのには、困惑した。確かに桜は綺麗だったが、何もここで飲まなくてもという気がする。考えてみれば市内の名所は観光客に占領されており、地元の方がゆっくり花見のできる数少ないスポットなのかもしれない。

浜田謹吾銅像の周りにも酔っ払った若者が座りこんでおり、思うように写真を撮らせてもらえなかった。

(百穂苑)

百穂苑(ひゃくすいえん)

大村藩の宿となった藩医師宅は、今も料理屋百穂苑として営業している。百穂苑にあった「大村藩大筒方御宿所」という看板が機縁となって、大村市と角館町は姉妹都市の関係を結んでいる。

(大威徳山)

大威徳山

新政府軍は玉川沿いの大威徳山(標高百七十九㍍)山頂に大砲を据えて対岸の同盟軍を砲撃した。大威徳山は、採石のために半分を削られ山容を変えつつある。

(岩瀬川原)

岩瀬川原戊辰戦争顕彰之碑

角館周辺では、国見村と岩瀬川原と生保内口の戦闘が激戦として伝えられる。

秋田藩は刈和野に陣を置いて雄物川を防塁線とした。角館隊は岩瀬川原に陣を構えて、玉川を防塁線とした。下流の落合、下延、上流の下川原、広久内の地に九州諸藩の精鋭を配置し、渡岸を試みる同盟軍との攻防戦を繰り返した。九月二十八日、二十九日の二日にわたる激戦の末、敵兵の上陸を許さず、遂に秋田における戊辰戦争は終焉を迎えた。この戦いで同盟軍は数百名という死傷者を出したが、新政府軍も多くの犠牲を出した。

戦死者墓

この墓地には、角館隊三名、長州藩士一名が葬られている。かつては川原に墓石が散在していたようだが、現在は一カ所にまとめられている。