宮川陣屋跡

長浜市宮司町の日枝神社の脇に宮川陣屋跡を示す石碑が建てられている。宮川陣屋は、宮川藩堀田家一万三千石の陣屋で、元禄十一年(1698)の入部以来、この地を拠点としていた。現在はすっかり住宅地となっており、往時の面影はない。

幕末の藩主は堀田正養。宮川藩は近隣の小藩と同様、彦根藩に追従して朝廷側に立ち、維新を迎えている。

(慶雲館)

慶雲館

慶雲館は明治二十年(1887)二月、明治天皇、昭憲皇太后の御休憩処として、長浜の豪商浅見又蔵が私財を投じて建設したものである。命名は同行した伊藤博文。

約六千平米の広大な敷地内には、地元の宮大工平山久左衛門により総檜造りの秀麗な本館や茶室などが整備され、これ以降も長浜の迎賓館として活用された。門前に明治天皇長浜行在所の石碑が建つ。

明治天皇長濱行在所

(長浜鉄道スクエア)

慶雲館の向い側が長浜鉄道スクエアである。

我が国鉄道の黎明期において京阪神(太平洋側)と北陸(日本海側)を結ぶ交通網は、物と人を運び経済を発展させる重要な路線であり、その要所に長浜があった。明治十五年(1882)には敦賀~横浜間が開通し、その翌年、大津~長浜間を三時間半で結ぶ鉄道連絡船(第一・第二太湖丸)が就航した。長浜は鉄道の街として重要な拠点となった。

長浜鉄道スクエア

長浜鉄道スクエアは、明治十五年(1882)に竣工した旧駅舎を利用したものである。旧駅舎は現存する日本最古の駅舎として鉄道記念物に指定されている。

建物の前には、明治の有名人による石額が六つも並べられている。

一つ目が旧北陸本線子不知トンネル(新潟県糸魚川市)にあったもので、鉄道院総裁等を務めた後藤新平の題字で「大亨貞」(大いに亨(とお)り貞(ただ)し)である。

萬世永頼(伊藤博文書)

二つ目は旧北陸本線山中トンネル(福井県南条郡今庄町)の山中信号掲口にあった石額で、黒田清隆の題字「徳垂後裔」。

その次も同じく黒田清隆の書で「功和干時」。こちらも旧北陸本線山中トンネル杉津口にあったものである。

さらにもう一つ黒田清隆の書が続き、「與国咸休」。これも北陸本線葉原トンネル(福井県敦賀市)の敦賀口にあったものである。

徳垂後裔(黒田清隆書)

その向い側には、旧北陸本線の柳ケ瀬トンネル東口(滋賀県伊香郡余呉町)にあった石額で、題字「萬世永頼」は伊藤博文による。「萬世永く頼む」とは、鉄道が長く世のために働いてくれることを、いつまでも頼りにするという意味である。

(梨ノ木墓地)

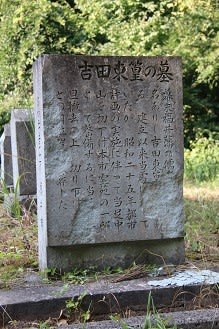

長浜市三ツ矢元町23の梨ノ木墓地は広い敷地を持つ公営墓地である。そこに金沢藩士多賀賢三郎の墓がある。

加賀藩士 多賀賢三郎之墓

多賀賢三郎は、明治二年(1869)五月、金沢藩家老本多政均暗殺の一味。事件後、七十日の閉門を申し付けられたが、その後、明治四年(1871)、石川県小属として復職。しかし、同年十一月、江州長浜で本多家の家来、芝木喜内、藤江松三郎に復仇された。

(五村別院)

奥羽越列藩同盟に与して新政府軍に敗れた山形藩主水野忠弘が、同じ五万石をもって近江(現・滋賀県長浜市)に移封された。朝日山藩は、明治三年(1870)七月から明治四年(1871)七月の「廃藩置県」までの約一年間存在した。藩庁は当初五村別院に置かれたが、明治四年(1871)一月より朝日山(現・朝日山小学校)に移転した。

朝日山藩は廃藩置県以降、朝日山県となる。その後、長浜県、犬上県を経て滋賀県に編入された。水野家は明治二年(1869)の版籍奉還後、華族に列し明治十七年(1884)に子爵を授爵した。

五村別院

五村別院 表門

五村別院の本堂は、享保十五年(1730)の上棟、表門は延宝二年(1674)の建立で、いずれも当時の建築様式を今に伝える貴重な建造物である。

(朝日山小学校)

朝日山藩が陣屋を置いた場所は、今朝日山小学校となっている。陣屋跡を感じるものは何も残されていない。

朝日山小学校