(花月公園)

花月公園

明治記念館

明治記念館

明治十一年(1878)九月二十九日に明治天皇が小休所として使った建物が、花月公園の一角に明治記念館として残されている。中を覗くと物置になってしまっているようである。

明治天皇入善御小休所

(上飯野)

明治天皇御野立所碑

県道150号線沿いの黒部川右岸の堤防上に明治天皇御野立所碑が建てられている。明治十一年(1878)九月二十九日の滞在。

(花月公園)

花月公園

明治記念館

明治記念館

明治十一年(1878)九月二十九日に明治天皇が小休所として使った建物が、花月公園の一角に明治記念館として残されている。中を覗くと物置になってしまっているようである。

明治天皇入善御小休所

(上飯野)

明治天皇御野立所碑

県道150号線沿いの黒部川右岸の堤防上に明治天皇御野立所碑が建てられている。明治十一年(1878)九月二十九日の滞在。

(鹿嶋神社)

鹿嶋神社の隣に社務所があり、その庭に明治天皇の御製碑が、さらに道に面して明治天皇宮崎御小休所阯碑がある。

夏さむき越の山路をさみだれに

ぬれてこえしも昔なりけり

明治天皇が当地を訪れたのは、明治十一年(1878)九月二十八日のことであったが、この短歌は後年(明治三十二年(1899))に当地での滞在を回想して詠まれたものである。

鹿嶋神社

ここまで来ると新潟との県境が近い。この日は富山市内にホテルをとっていたので、一旦富山まで戻り、翌日出直して新潟県入りした。

明治天皇宮崎御小休所阯

御製碑

(朝日町図書館)

明治記念館

明治天皇泊行在所

明治天皇が宿泊した泊行在所は、その後明治記念館と命名されて長く保存されてきた。老朽化が進んだため、平成二十六年(2014)、朝日町図書館の新築に際し、整備・改修して明治記念館としてリニューアルしたものである。お茶会などの文化活動のために一般にも公開されているそうだが(有料)、普段は鍵がかけられていて近づくこともできない。再現された純金箔貼りの御座所の写真は、説明板から転載。

明治記念館

(生地台場跡)

生地台場跡

生地台場跡

生地台場の大筒

生地(いくじ)台場は、外国船渡来による海防上の必要から加賀藩が嘉永四年(1851)十月に着手し、同年十一月に完成させたものである。工事記録によれば、土を運んで台場の原型をつくり、この上に芝を張り、まわりを杭、竹、縄で囲った。正面入口に小刀門を設け、台場の上部に五カ所の大砲を置く場所が作られた。台場の長さは六十三メートル、幅八メートルの孤状の形をしている。幕末に作られた台場の上に、当時の設計図に基づいて復元されたものである。砂の下には台場の原型がそのままの形で保存されている。

加賀藩が万延元年(1860)六月、生地台場に送った大筒(大砲)は、臼砲(モルチール砲)という型式だったと推定されている。合わせて、大筒の空丸、実丸、火薬等が送られた。安政六年(1859)、加賀藩の布目大太朗、馬場三郎の二人が大筒打人に任命された。文久元年(1861)には大筒、砲丸などを入れておく土蔵(三間四方の半二階建て)がこの台場から一〇八間離れた龍泉寺裏の海岸近くに建てられた。臼砲は口径に比べて砲身が短く射角が大きいので、砲丸は湾曲して飛び、そのため近距離用にしか用をなさなかった。

(本伝寺)

本伝寺

本伝寺には、明治天皇の御座所が保存され、「鳳鑾余韻」の顕彰碑が架けられているという。明治十一年(1878)九月二十九日、滞在。境内には「明治天皇沓掛御小休所 附御膳水」碑と「明治天皇御膳水」がある。

明治天皇沓掛御小休所 附御膳水

明治天皇御膳水

(喫茶ふみきりの向かい)

県道314号の荒町と田家新地区の境付近に明治天皇田家天覧所阯碑がある。当地で明治天皇が農作業を天覧したことを記念したものである。明治十一年(1878)九月二十九日、滞在。

軽食 喫茶 ふみきり

喫茶「ふみきり」が目印であるが、これもコロナ禍の影響だろうか、閉店したようである。

明治天皇田家天覧所阯碑

(大町小学校)

現在、大町小学校のある辺りが魚津城跡である。魚津城は、角川の河口付近に位置し、旧北陸道に面した交通の要衝に築かれた平城である。築城年代は定かではないが、室町時代には松倉城の重要な支城(出城)として機能していた。天正十年(1582)、魚津城は、西から勢力を拡大してきた織田方の柴田勝家、佐々成政、前田利家らの攻撃を受け落城した。ちょうど本能寺の変の翌日である。

その後、魚津城は佐々氏、次いで前田氏の支配下となったが、江戸時代の初期に廃城となり、以降は加賀藩の米蔵や武器庫として利用された。城の周囲には奉行所や寺院が置かれたことから、新川郡の政治的、軍事的中心として栄えた。近年まで堀の一部が残っていた。本丸部分は、現在大町小学校となっている。

大町小学校

魚津城址

魚津城跡

(魚津港)

魚津港は、江戸時代から、北海道や敦賀、大阪まで往来する数多くの船舶が出入りする重要な海運の拠点であった。そこで慶應元年(1865)に町奉行土方与八郎が、加賀藩に灯台の設置を願い出て、慶応四年(1868)、町奉行小川渡の時、完成した。港の整備に伴い、三度の移転を繰り返し、現在地に至った。

魚津港

万灯台

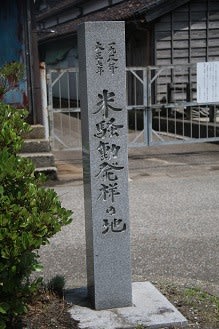

米騒動発祥の地

富山湾を望む大町海岸通り沿いに米騒動発祥の地碑が建てられている。

米騒動は、大正七年(1918)七月二十三日、北海道への米の輸送船「伊吹丸」が魚津港に寄港した際、折からの米価高騰に苦しんでいた漁師の主婦ら数十人が米の積み出しを行っていた大町海岸の十二銀行の米倉前に集まり、米の積み出しを辞めるように要求し、そのため米の搬出は中止された。

この事件は、地元紙により富山県内に大きく報道され、これを契機に水橋、滑川、岩瀬、泊、生地など、沿岸部で次々と米騒動が起こった。この騒動は全国に広がり、当時の寺内正毅内閣が総辞職に追い込まれ、続いて我が国で最初の本格的な政党内閣(原敬首相)の誕生につながった。

米騒動発祥の地碑の背後に旧十二銀行の米蔵が修理保存されている。

米蔵

(大徳寺)

大徳寺境内に明治天皇持光寺御小休所碑がある。明治十一年(1878)九月二十九日に滞在。

大徳寺

明治天皇持光寺御小休所 附御膳水

(中町)

中町会館近くの道沿いに明治天皇滑川町御小休所趾碑が建てられている。昭和四十九年(1974)という比較的新しい建碑である。「昭和四十六年(1971)、都市計画事業のため家屋解体、跡地にこの碑が建立」されたのだそうである。

明治天皇滑川町御小休所趾

(笠木児童館)

明治天皇欽慕之碑

滑川市の笠木児童館付近に明治天皇欽慕之碑と追分御小休所碑がある。明治十一年(1878)九月二十九日、滞在。

明治天皇追分御小休所

(塚越八幡社)

塚越八幡神社の鳥居前に義人之碑と題目碑が建てられている。

「義人」とは明治二年(1869)のばんどり騒動の首謀者宮崎忠次郎のことである。この年、新川地方は凶作により惨状を極めた。塚越村の宮崎忠次郎は、渡世人だったといわれる。加賀藩の圧政に対し、ばんどり(蓑の一種)を身に付けた農民の集団が無量寺に集まり、そこから泊町まで進行したが、藩により鎮圧された。宮崎忠次郎は捕らえられて死罪となった。

塚越八幡社

題目碑

義人之碑

義人宮崎忠次郎記念碑

称永寺(滑川市)の住職蜷川龍夫(碑には富山県師範学校長となっている)は、義人の碑の撰文に事件の経緯を記し、忠次郎を義人として顕彰した。昭和五年(1930)の建碑。

宮崎忠次郎碑再建記念

(常願寺大橋西詰め)

国道415号線の常願寺大橋の西詰めに明治天皇御野立所御聖跡碑がある。明治十一年(1878)九月二十九日の滞在。

常願寺大橋

明治天皇御野立所御聖蹟碑

(薬種商の館・金岡邸)

富山県民会館分館「薬種商の館・金岡邸」

旧草野家

明治天皇 町新庄御小休所趾

富山県民会館分館「薬種商の館。金岡邸」の門前に明治天皇 町新庄小休所趾碑が建てられている。この門は草野家のもので、明治十一年(1878)九月二十九日、明治天皇が当地に滞在している。隣家の金岡家は、草野家の土地を買い求め、庭園に銅製の「明治天皇町新庄小休所趾碑を建てた。金岡家は薬種商や売薬業を営み、実業家として功績を残した。母屋には明治初期の金岡薬店が復元され、薬業関係の資料が展示されている。

(願海寺)

願海寺

願海寺の民家の門前に明治天皇願海寺御小休所碑が建てられている。明治十一年(1878)十月一日、滞在。

明治天皇願海寺御小休所

明治十一年十月一日 明治天皇小休所御跡

(呉羽山)

呉羽山

呉羽山は標高80メートルの小山であるが、展望台から立山連峰に囲まれた富山市街を一望できる。

富山県は、福井県、石川県と並んで、「幸福度ランキング」で常に上位を占めている。教育の高さとか、正社員率の高さなどが要因といわれているようだが、ここに立ってみると雄大な自然に囲まれていることも、幸福度と相関があるような気がしてならない。さらに言えば、あまり人が多すぎないこと、つまり適度な人口密度も一因ではないだろうか(東京は人が多過ぎて、駅の周辺では真っすぐに目的地に向かって歩くことさえ困難である。これには結構ストレスを感じる)。

大正天皇漢詩碑

呉羽山山頂に大正天皇漢詩碑が建てられている。明治四十二年(1909)九月二十九日、皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)が富山に行啓し、呉羽山に登り、その時の感慨を「登呉羽山」なる七言古詩に詠んだ。

昭和二十六年(1951)、サンフランシスコ講和会議における平和条約調印を受けて、大正天皇の聖蹟を長く記念、保存するため、同年御製詩碑が建立された。

昭和天皇御製碑

大正時代に皇太子裕仁親王(のちの昭和天皇)が詠まれた短歌が刻まれているらしいが、どういうわけだか、ブルーシートで覆われていた。

たて山の空に聳ゆるををしさに

ならへとぞ思ふ みよのすがたも

皇儲󠄀駐駕處

皇儲󠄀駐駕處碑は、皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)の滞在記念碑。

(茶屋町)

明治天皇中茶屋御小休所

茶屋町の民家の前に明治天皇中茶屋小休所碑がある。碑の横には、文部省による説明板が付されている。明治十一年(1878)十月一日、小休所となった場所である。当地において、精製された煎茶を明治天皇が飲んだことがきっかけとなり、呉羽産の茶は広く知られるようになったという。

(長岡御廟所)

長岡御廟は旧富山藩主前田家歴代の廟所である。境内には初代利次から十二代利聲までの墓を、正室や側室等の墓が取り囲み参道には家臣達が寄進した石灯籠五百三十七基が建ち並ぶ。初代利次を中心に四代利隆、五代利幸、八代利謙、九代利幹、十代利保、十一代利友、十二代利聲らの墓が置かれている。また、北側には別に二区画の御廟所があり、そこにも歴代藩主の墓碑がある。

贈従三位侍従兼長門守菅原朝臣利保之墓

(前田利保の墓)

前田利保(としやす)は寛政十二年(1800)の生まれ。文化十四年(1817)十二月、従五位下出雲守に叙任され、天保六年(1835)十月、利幹の後をうけて家督を継ぎ、藩政の振興に力を入れた。特に天保の凶作、飢饉を受けて、農民の救済と殖産興業に力を尽くした。天保八年(1837)、国産振興のために産物方を設立。また富山の近郊東田地方村に薬草園を作り、かつ売薬行商人に命じて諸国の産物を集めて士民の縦覧を許した。弘化三年(1846)十月、病のため致仕し、長門守を称した。利保は本草学を岩崎常正に受け、本草学者としても有名であるのみならず、早くより国学にも通じ、宇田川榕庵について蘭学も学んだ。藩主の進歩的行動が、この地方の開明に資するところ大であった。安政六年(1859)、年六十で没。

従四位下行出雲守菅原朝臣利友之墓

(前田利友の墓)

前田利友は、天保五年(1834)の生まれ。父は前田利保。母は側室の毎木。弘化三年(1846)、利保の隠居により家督を継いだが、若年の上病弱だったため、藩政は父母および家臣によって行われた。やがて生母の毎木が藩政をほしいままにし、これに対し利保が毎木の排除を試み、富山藩は利保派(富山派)と毎木派(江戸派)に別れて抗争を繰り広げた。利友の死後、富山藩ではお家騒動が起こることになった。嘉永六年(1853)、年二十で没。弟の利聲が養子として跡を継いだ。

贈従三位侍従兼淡路守菅原朝臣利幹之墓

(前田利幹の墓)

前田利幹(としつよ)は、明和八年(1771)、加賀大聖寺藩主前田利道の八男に生まれ、享和元年(1801)に富山藩主の養子として迎えられ家督を継いだ。藩財政の再建に苦慮し、大阪商人の石田小右衛門を招致して財政改革を指導させたが、目立った成果を上げられないまま、藩財政は悪化の一途をたどった。天保六年(1835)、病を理由に隠居。家督を養子の利保に譲った。天保七年(1836)、年六十六で没。

(明治安田生命富山ビル)

安田善次郎翁之像

富山駅前の一等地に明治安田生命富山ビルがある。その前に安田財閥の祖安田善次郎像が建てられている。安田財閥は、三井、三菱、住友と並ぶ四大財閥の一つに数えられる。財閥解体後は、芙蓉グループを形成した。

(安田公園)

安田善次郎は、天保九年(1838)十月九日に、現・安田公園のある場所に生まれた。父善悦は、富山藩の最下級の武士の身分を得たものの、半農半商の貧しい生活であったため、善次郎は農業や行商に精を出し家計を助けた。十四~五歳の頃、身分の高い富山藩士たちが、用達商人に膝を屈するのを見て、お金のもつ力と時代の移り変わりを悟り、商人として立身出世を志した。十九歳で江戸に出、勤勉に働き、倹約に努めることを信条として初志を貫き、安田銀行(現・みずほ銀行)、共済生命保険(現・明治安田生命保険)など、今も続く我が国の著名な企業を設立した。また、日本銀行の設立にも関わり、設立後は理事監事を歴任し、我が国の発展に多大な貢献を残した。大正十年(1921)、大磯の別荘寿楽庵に滞在中、兇漢に襲われ死亡した。

松翁安田善次郎君誕生地

石碑は、善次郎没後の昭和十一年(1936)三月に建立されたもので、揮毫を寄せた高橋是清はその年に起きた二二六事件で凶刃に倒れている。この書は、その数日前に届けられたものである。

(小川亀次郎商店)

御膳水井戸

明治天皇の北陸巡幸は明治十一年(1878)、八月三十日に東京を出発し、九月二十八日に新潟から富山に板輿で入り、朝日町と魚津市でそれぞれ一泊した。九月三十日、富山市に入り、中田清兵衛(薬業の豪商)邸で一泊した。十月一日には、西町、越前町、旅籠町、諏訪川原町を経て七軒町で板輿に乗り換えた。神通川に架かる六十四艘の舟橋を渡り、漁船により神通川の鮎漁を高覧した。その後、明治天皇は船頭町を経て、愛宕町の大間知正助(呉服商)邸で休息し、この井戸水で沸かしたお茶を飲んで。馬車に乗り換え、舟橋今町、五福新町を経て安養坊に向かった。

御膳水井戸は残されているものの、既に水は枯れ、現在は使われていない。