(懐古園)

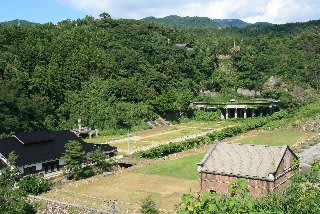

小諸城址

小諸城址は、むしろ「懐古園」という名称の方が通りが良いだろう。廃藩後、小諸城は荒れるにまかされていたが、明治十三年(1880)に整備され、懐古園として開園された。

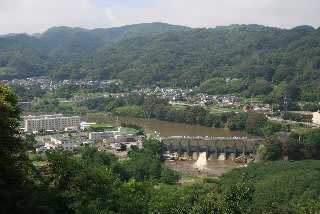

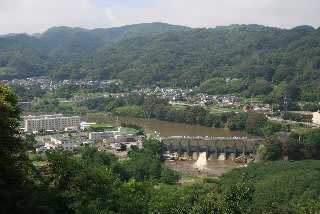

千曲川

幕末の小諸は牧野氏一万五千石の城下であった。戊辰戦争に際して、小諸藩は新政府軍に帰順したが、本藩である長岡藩との戦争を避けるため、北越戦争への従軍は拒否した。

小諸神社

懐古園之碑

本丸跡に小諸神社が建立されている。小諸神社境内に懐古園之碑が建てられている。題額は勝海舟、撰文と書は中村敬宇である。

佐々木如水先生碑

佐々木如水は享和三年(1803)小諸藩に生まれた。幼時より学問武芸に精励し、成長するにつれ文武両道に優れ、門弟千人を数えたという。文久三年(1863)、上京して新徴組に参加した。この石碑は明治に入って門弟らが北国街道入口に建てたもので、山岡鉄舟の題額、高橋泥舟の書が刻まれている。

藤村記念館

小諸は明治三十二年(1899)に島崎藤村が木村熊二の経営する小諸義塾の教師として赴任し、以来七年間を過ごした所縁の深い土地である。昭和三十三年(1958)懐古園内に藤村記念館が開設された。

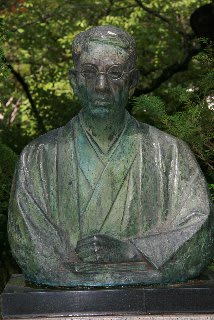

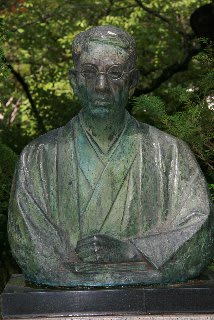

島崎藤村胸像

牧野(康哉)公遺徳碑

九代藩主牧野康哉(やすとし)は、聡明で先進的な藩主だったといわれる。他藩に先駆けて種痘を奨励し、二宮尊徳の報徳仕法を取り入れるなどの藩政に実績があった。安政五年(1858)には若年寄に任じられ、大老井伊直弼のもとで活躍した。文久三年(1863)に四十六歳で死去し、跡を長男康済が継いだ。

徴古館

三の門近くにある徴古館は、小諸城ゆかりの武具や古文書類が展示されている。

(小諸義塾)

小諸義塾

小諸義塾跡碑

小諸義塾は、明治二十六年(1893)木村熊二によって開かれた私塾である。木村は明治初年にアメリカにわたり、十二年間留学によって近代西欧文明を身に付けた教育者であり、キリスト教の牧師であった。小諸義塾は島崎藤村(国語・英語)や三宅克己(図画)ら優秀な教師を得て、充実した中学教育へと発展したが、明治三十九年(1906)十三年という短い歴史を閉じた。

小諸義塾展示

木村熊二レリーフ

小諸城址

小諸城址は、むしろ「懐古園」という名称の方が通りが良いだろう。廃藩後、小諸城は荒れるにまかされていたが、明治十三年(1880)に整備され、懐古園として開園された。

千曲川

幕末の小諸は牧野氏一万五千石の城下であった。戊辰戦争に際して、小諸藩は新政府軍に帰順したが、本藩である長岡藩との戦争を避けるため、北越戦争への従軍は拒否した。

小諸神社

懐古園之碑

本丸跡に小諸神社が建立されている。小諸神社境内に懐古園之碑が建てられている。題額は勝海舟、撰文と書は中村敬宇である。

佐々木如水先生碑

佐々木如水は享和三年(1803)小諸藩に生まれた。幼時より学問武芸に精励し、成長するにつれ文武両道に優れ、門弟千人を数えたという。文久三年(1863)、上京して新徴組に参加した。この石碑は明治に入って門弟らが北国街道入口に建てたもので、山岡鉄舟の題額、高橋泥舟の書が刻まれている。

藤村記念館

小諸は明治三十二年(1899)に島崎藤村が木村熊二の経営する小諸義塾の教師として赴任し、以来七年間を過ごした所縁の深い土地である。昭和三十三年(1958)懐古園内に藤村記念館が開設された。

島崎藤村胸像

牧野(康哉)公遺徳碑

九代藩主牧野康哉(やすとし)は、聡明で先進的な藩主だったといわれる。他藩に先駆けて種痘を奨励し、二宮尊徳の報徳仕法を取り入れるなどの藩政に実績があった。安政五年(1858)には若年寄に任じられ、大老井伊直弼のもとで活躍した。文久三年(1863)に四十六歳で死去し、跡を長男康済が継いだ。

徴古館

三の門近くにある徴古館は、小諸城ゆかりの武具や古文書類が展示されている。

(小諸義塾)

小諸義塾

小諸義塾跡碑

小諸義塾は、明治二十六年(1893)木村熊二によって開かれた私塾である。木村は明治初年にアメリカにわたり、十二年間留学によって近代西欧文明を身に付けた教育者であり、キリスト教の牧師であった。小諸義塾は島崎藤村(国語・英語)や三宅克己(図画)ら優秀な教師を得て、充実した中学教育へと発展したが、明治三十九年(1906)十三年という短い歴史を閉じた。

小諸義塾展示

木村熊二レリーフ