(中央商店街北部三町ドーム)

常盤橋跡

常盤橋は、かつて高松城外堀に架かっていたもので、生駒家の時代は門出橋と呼ばれていた。松平頼重が入城後、常盤橋と名付けられた。曲輪と城下町を結び、木造高欄付の橋であった。橋の北側には番所があり、南側には高札場があった。

常盤橋は、城下町から各地に通じる街道の起点となった重要な橋で、南へ丸亀町から仏生山、金毘羅街道へ、東は片原町から志度・長尾街道へ、西は兵庫町から丸亀街道へ通じていた。外濠は明治以降、南側から少しづつ埋められ、明治二十七年(1894)には十メートル余りになり、常盤橋も南北十二メートル、幅九メートルとなっていた。明治三十三年(1900)には外濠は完全に埋められ、その一~二年後には橋は撤去された。

(中央公園)

中央公園

この日は朝から雨であった。天気が良ければ早朝からレンタサイクルで市内を走り回る計画であったが、生憎の天気のため、レンタカーを調達するまでの時間を使って、ホテルから歩いて行ける中央公園と浄願寺だけを訪問することにした。

浄願寺 正一位白禿大明神跡地

中央公園は、今となってはどこにでもある公園に過ぎないが、かつてここは浄願寺の敷地であった。

高松藩は親藩であり、鳥羽伏見の戦いでは徳川方に与したため、時の藩主松平頼聡(よりとし)は官位を剥奪された。頼聡は、一門の松平頼該(よりかね)に善後策を検討させた。官軍を迎え撃つという過激論を抑えて、恭順の方針を定め、執政小川又右衛門久成と伏見の総督であった小夫(おづま)兵庫を切腹させて首を差し出し、自らは城を出て浄願寺にて謹慎した。慶應四年(1868)四月、罪を赦され官位も復された。

公園内に浄願寺跡であることを示す何かが残っていないか探したところ、植え込みの中に小さな石碑があるのを見つけた。ハゲさんと名付けられたタヌキのマスコットは、その昔浄願寺に住み着いていたタヌキをモデルにしたもの。このタヌキは茶釜に化けたまま売られてしまい、毎日丁寧に磨かれたためすっかり頭がツルツルになってしまったという。

ハゲさん

(浄願寺)

浄願寺

浄願寺は中央公園から数百メートル離れた場所に移転しているが、その規模はすっかり縮小して、気の毒なくらいである。

(石清尾八幡宮)

石清尾八幡宮

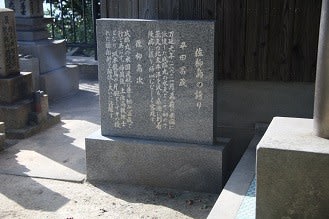

石清尾(いわせお)八幡宮の境内に長谷川宗右衛門の顕彰碑が建てられている。昭和十年(1935)九月建碑。

長谷川(宗右衛門)君表忠碑

(姥ヶ池墓地)

柏原學而 配露木常子 之墓

姥ヶ池(ばあがいけ)墓地は、山の斜面に造成された広大な墓地である。ここから目当ての墓を見つけ出すのは絶望的かと思われた。ところが、自動車を停めたすぐ目の前に柏原学而の墓はあったし、松崎渋右衛門の墓も比較的その近くにあった。なかなか勘が冴えている。

柏原学而は、緒方洪庵に学び蘭医学を身に付けた、徳川慶喜の侍医として江戸から京都に移り住み、幕末の嵐を将軍と行動をともにした。幕府崩壊後は、渋沢栄一とともに慶喜の心情をよく理解していた一人で、生涯を慶喜のいる静岡で過ごす決心をし、慶喜の起居する浮月楼の北側の隣接地に居を構えた。以後、その地で開業し、静岡では得難い名医として知られた。患者に貴賤や貧富の差をもうけずに一親同仁診療に応じたので、市民から深く敬愛された。静岡の人々は彼を「大名医者」と呼んだ。板垣退助が静岡を訪れた際、気分が優れず柏原学而に診察を乞うたが、板垣の医者を迎える態度が気に食わず、診察もせずに引き去ったという。明治二十一年(1889)十一月、慶喜が静岡を去ると、明治四十三年(1910)、七十六歳の生涯を静岡紺屋町の自宅で閉じた。静岡市の清水寺に墓があり、高松市姥ヶ池の墓は分骨したものである。

松崎渋右衛門之碑

佐敏彦之霊(松崎渋右衛門の墓)

松崎渋右衛門は、文政十年(1827)の生まれ。諱は佐敏。達斎、毎夕、松緑などと号した。嘉永六年(1853)、米艦浦賀に来航すると、藩主松平頼胤は幕命をもって芝の浜御殿を警衛することになり、渋右衛門はこれに扈従し大いに尽くした。文久元年(1861)、世子頼聡が封を継ぐと、主命をもって京摂の間を奔走した。ときに高松藩は宗家水戸藩と溝があり、その和解に努めた。京師滞在中、水戸藩竹田耕雲斎と尊攘のことを謀り大いに周旋した。元治元年(1864)四月、藩主に従って入洛。各藩の志士と交流した。同年七月、長州藩の兵が禁闕を犯すと、廷臣の間に天皇の叡山動座の議が起こったが、渋右衛門の建議により中止となり、高松藩兵をもって禁闕を護衛した。のち藩論が一変したため、佐幕派のため獄に下ること数年、明治元年(1868)に至りようやく朝命をもって獄を脱し、十二月再び藩政に参与し、ついで執政に就いた。明治二年(1868)には満濃池を修築し大いに民利を起こし、また朝命を受けて神櫛王の墓を修築した。同藩異論者十四名のために暗殺された。年四十三。

姥ヶ池の松崎家の墓地に入ると、松崎渋右衛門之碑が目に入るが、本墓はその傍らの「佐敏彦之霊」と刻まれた小さい墓であろう。

(峰山墓地)

贈正四位長谷川宗右衛門秀驥墓

長谷川宗右衛門は、享和三年(1803)生まれ。若くして諸国を歴遊。藤田東湖、会沢正志斎、梁川星巌、頼三樹三郎、梅田雲浜らと交わり、常に幕府の失政と皇室の衰微を嘆いた。藩主松平頼恕の近侍となり、頼恕と世子頼胤との不和の和解を図った。文政九年(1826)、幕府が高松藩の封を移すという議が起こると、水尾紀の三藩と幕府の要職の間を奔走してそれを止めた。弘化元年(1845)、徳川斉昭が幕府の嫌疑を受けるにあたり、上書して冤を解くことに奔走した。嘉永六年(1853)、米艦浦賀に来航すると、「海防危言」三部を著わし、一を三条実万、一を徳川斉昭、一を松平慶永に献じ、また藩の重臣松平左近(頼該)の謀議に与った。安政四年(1857)、屏居を命じられたが、翌五年(1858)亡命して京都に入り、梁川、頼、梅田、僧月照と謀り、信濃に入り江戸を経て水戸に至り、高橋多一郎の家に潜匿し、諸士とともに勅旨遵奉のことを謀った。ついで大獄が起こり、京都より大阪へ逃れたところで縛に就き、その子速水とともに江戸の伝馬町の獄に投じられた。吉田松陰と同囚であった。安政六年(1859)十月、宗右衛門父子は高松の獄に移され、文久二年(1862)九月、朝命により解獄の内旨があり赦された。元治元年(1864)七月、長州藩が禁闕を犯すと、藩命を受けて大阪、京都に入り、要路に会い事を解いた。慶應元年(1865)、致仕し、長州に入って高杉晋作と謀議した。慶應四年(1868)正月、鳥羽伏見の戦いにおいて高松藩が朝敵とされると、京師に出て参与中沼了三を頼って書を朝廷に上り、陳情して事なきを得た。のちしばしば藩主を諫めて獄に下り、明治二年(1869)二月、朝旨をもって解かれた。明治三年(1870)九月、病を得てまさに没すというとき「我、生前皇居を拝し地に入らん」と、病をおして船に上り、播磨灘に至ったところで没した。年六十八。

長谷川速水之墓

長谷川速水(はやみ)は、宗右衛門の二男。天保六年(1835)の生まれ。七歳より剣法を海保帆平、槍術を山田某に学び、その傍ら弓馬水泳の術を修めた。十五歳にして藩の世子頼聡の近侍となる。つとに勤王攘夷を志し、水戸藩に出入りして武田耕雲斎、会沢正志斎、斎藤監物、杉山千太郎、勝野豊作らと交わり、また薩摩の日下部伊三治、西郷隆盛、有馬新七、有村治左衛門らと時事を論じた。安政五年(1858)、父宗右衛門が亡命すると屏居を命じられた。父が水戸にあることを知り、自らも亡命して赴こうとしたが能わず、大阪にて自首して縛に就き、江戸伝馬町の獄に繋がれた。この時、吉田松陰と室を同じくし、親しくその薫陶に接したといわれる。ついで父とともに高松の獄に送られた。万延元年(1860)八月、食事後胸間の苦痛を訴え、苦悶すること半年にして獄死した。年二十六。

長谷川父子の墓は、てっきり峰山墓地の高いところにあるだろうと思い込んで、そちらばかりを探したが一向に見つからない。結局、最前列に並んでいた。何度も階段を上がり下がりしたが、そのお陰で小夫兵庫と小河久成の墓を発見することができた。両名の墓は、事前の調査によれば西方寺にあるはずだったので、峰山墓地のあと訪ねる予定にしていたが、結果的にその手間は省けた。

楳谿小夫君之墓(小夫兵庫の墓)

小夫(おぶ)兵庫は、文政九年(1826)生まれ。高松藩家老。楳谿は号。名は正容。慶應四年(1868)正月の鳥羽伏見の戦いでは、小河久成とともに藩兵を指揮して新政府軍と戦った。戦後、責任者として小河久成とともに切腹を命じられた。四十歳。

小河久成之墓

小河又右衛門久成も小夫兵庫とともに戦争責任者として自刃を命じられた。二十七歳。

讃岐故儒學芝山先生後藤守中之墓

後藤芝山は、享保六年(1721)生まれ。江戸に出て林榴岡に入門し、昌平黌に学んだ。安永九年(1780)藩校講道館を開き、初代総裁に就任した。芝山が創始した四書五経の訓点は「後藤点」と呼ばれ、広く知られた。門人に柴野栗山がいる。天明二年(1782)、没。