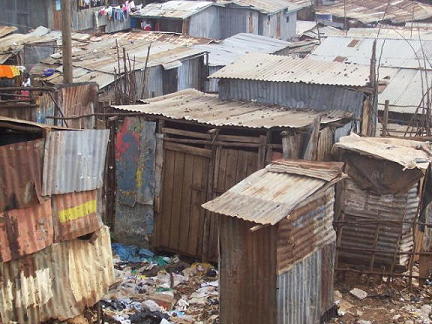

(写真はケニアのスラム“キベラ”の家々 “flickr”より By Chrissy Olson )

アジアの国々を旅行する際に、日本の支援・融資で建設・運営されているものをしばしば目にします。

昨年バングラデシュでは国を二分するジョナム川にかかるジョナム橋を利用しました。

1998年に日本からの融資などで作られたこの橋によって、それまでのフェリー乗換えからダイレクトに北西部が首都圏につながり、所要時間が大幅に短縮されました。

人と物の流れを大きく変えたジョムナ橋は人々からは“夢の橋”と呼ばれているそうで、同行した現地の青年が旅行中一番関心を示して写真をとろうとしていたのもこの橋でした。

復興が進むカンボジアでも、波打つような悪路が一転して完璧な舗装道路に変わったことを尋ねると日本の援助による工事だとか。

遺跡の修復も何カ国かやっていますが、日本の技術が一番だと聞くと悪い気はしません。

一方で、援助のありかたに対する批判も見聞きします。

援助で行われる大型プロジェクトが現地住民の生活向上に寄与しておらず、逆に困窮させる場合もある。結局もうかっているのは工事を受注した援助国の大企業ではないか・・・云々。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【8月19日 AFP】・・・・ケニアで一石三鳥のゴミ焼却システム開始・・・・

アフリカ最大級のスラム街で、これまで放置され公衆衛生上の危険をもたらしていたゴミが、新しい焼却システムによって住民に熱を供給するエネルギー源に生まれ変わった。さらに、ゴミの収集により公害の抑制にも威力を発揮するようになった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

上のニュースはケニアの首都ナイロビの郊外に広がるスラム、キベラに関するものです。

イギリス統治時代に鉄道建設労働者のためのキャンプ地がつくられましたが、それが鉄道完成後も放置され、職を失った人々が住み続け、今のキベラになったそうです。

人口は80万人とも100万人とも言われています。

アフリカ大都市の周辺に数多く存在するスラム街と同様に、キベラにもこれまでゴミ収集サービスは存在しませんでした。

上記AFPニュースでは“住民はくるぶしまで汚物に埋もれて街を歩き回っていた。”との表現がありますが、まあ、全面そういう状態ではないでしょうが、収集システムがない訳ですからゴミは溜まる一方です。

国連環境計画(UNEP)が1万ドルを拠出してキベラで始めたゴミ収集プロジェクトの概要は次のようなものです。

・ 失業中の若者が職員として登録され、週2回ゴミを集める。

(報酬は1回につき幾らという形で、比較的めぐまれた額だそうです。)

・ 分別してリサクルできるものは売却、可燃性のものは地域の焼却炉で焼却する。

・ 焼却炉の熱は地域住民が調理に使う“かまど”として利用される。

・ 焼却炉の熱を利用したお湯で地域住民の公衆浴場を近くにつくる。

このプロジェクトによって、街中のゴミが目に見えて減少したそうです。

これは美観だけの問題ではなく、カドミウムや水銀など健康を害する毒性のものが減ることや、伝染病の発生を予防するなど、スラム住民の健康改善に大きく寄与します。

更に、これまで口にできなかった温かい食事が可能になり、お風呂も使えるようになります。

また、雇用も新たに発生します。

なんだか“いいこと尽くめ”のプロジェクトにも聞こえます。

課題としては、毒性の煙の排出を抑えるため焼却温度を上げることなどもあるようです。

恐らく実際運用しているなかでは、そうそう“いいこと尽くめ”とはいかない問題もあることでしょう。

また、どこのスラムでも、ゴミの山の中から“金目のもの”を拾い出して何がしかのお金を得るような子供達がいますが、“キベラの場合、プロジェクト後は彼らはどうなるのだろうか?”といった心配もあります。

しかし、地域事情にあった素晴らしいプロジェクトのように思えます。

UNEPではこのプロジェクトをアフリカの他の地域にも広げていく予定だそうです。

是非、うまくいって欲しいものです。

キベラというスラムは、単に貧しい人々が暮す場所というだけでなく、生活の活気に満ちており、人々が助け合って行ういろんな事業も行われている街のようです。

この街のそんな活気に魅了されるファンも少なくないようです。

ケニアでは、人々が助け合うことを“ハランベー”と呼び、ケニアの社会・文化に特徴的なものだそうです。

キベラで今回のプロジェクトがうまく機能したとしたら、その背景としては“ハランベー”の精神といった地域住民のつながりが存在していることがあるのではないでしょうか。

逆に言えば、内戦に疲弊した難民キャンプのような場所でもうまく機能するのか・・・という懸念は残ります。

最初の疑問、「どんな支援・援助のかたちが望ましいのか?」、あるいは「なぜアフリカの国々は貧困から抜け出せないのか?貧困からの脱出に寄与できる援助とはどういうものか?」というテーマに戻ります。

これまでの国際援助は基本的には、「先進国の市場経済と同じ理念・制度を途上国においても確立し、外国からの資本が導入されやすい環境を作り、経済全体の成長を実現することで貧困から脱却できるはずだ・・・」というグローバリゼーションの考え方のように思えます。

実際、ケニアはこの線で順調に経済背長を実現しているアフリカにおいては数少ない国のように見えます。

ジェトロの報告によれば、「2006年の実質GDP成長率は05年(5.0%,推定値)と同水準の見通し。

キバキ大統領は、携帯電話会社のサファリコムの株式9%をボーダフォンに譲渡することに合意。

国営テレコム・ケニアの株式の6割を手放す考えも明らかにした。

電力セクターでも今月からケニア発電公社の株式新規公開により、株式の30%が売却される。

国営鉄道公社の営業権譲渡に続き、民営化や民間資本活用が動き出している。」とのことで、市場経済化、民営化の路線を走っているようです。

今後、隣国スーダンのダルフールの政情が落ち着けば、スーダン貿易が拡大して更に経済を引っ張ることも期待できます。

一方で、「このような経済成長路線では住民の暮らしは改善しない。グローバリゼーションの流れにそった制度改革で零細な農民・事業者はそれまでの権益を奪われ、結果、一部の成功者と多数の貧困者を生み出すだけに過ぎないのでは・・・」という考え方もあります。

日本の社会における「構造改革・規制緩和・市場経済の徹底によって格差・ワーキングプアが生まれているのではないか・・・」との考え方と一致するものでしょう。

ケニアの経済成長が持続すれば、キベラの人々はそこから抜け出せるのでしょうか?

日本社会の現状をみつめると、確かに市場原理主義では大きな痛みをこうむる弱者が発生するかのように見えます。

国際的なグローバリゼーションは、途上国内の社会システムの欠陥・不備と相まって、成長から取り残される多くの貧困者を生み出しているようにも思えます。

不正・汚職・賄賂がはびこる国内の社会システムの問題にすぎないのでしょうか。

また、例えば、グローバリゼーションの一環としての先進国からの知的財産権の保護の要求は、途上国におけるエイズ治療薬のコピー製造・販売を禁止し、結果的に途上国の患者の大多数が治療を受けられずに死んでいくという“痛み”を要求することにもなります。

しかし、ではどういった方法で貧困から脱却ができるのか?そもそも“貧困からの脱却”という考え方から改めるべきなのか?“ハランベー”の精神で国内経済全体がうまくまわるのか?

また、ケニア市場経済の拡大がキベラの人々の暮らしにも何らかの恩恵を与えているのも事実ではないかと思えます。

経済全体がスローダウンすれば、その影響を真っ先に受けるのは恐らくキベラのような周辺部分でしょう。

いつものことですが、ひろげるだけひろげておいてとてもまとめきれない問題ですので、今後の宿題ということで。

(写真は“キベラ”の子供達 “flickr”より By Outreach at Word of Grace )