リスペクトコラムです。

先日、日経新聞での琉球さんの記事を紹介しましたが、今回は少し前に放映された「FOOT×BRAIN」です。最初はJ3で頑張っている普通のクラブのように思いましたが、見ていくと琉球さんの社長が優れている事がよくわかりました。

【倉林啓士郎のジャイアントキリングのススメ】

〔プロフィール〕

・'04年:東大在学中に起業

・'05年:パキスタン(サッカーボールの生産量:年間4,000万個で世界シェアの7割で世界一)でサッカーボールの製造輸入を始める。

・'06年:イミオ設立

・'07年:Fリーグ公式球に採用。

〔FOOTBALL ZOO〕

ゾウやペンギンなど11種類。「FOOTBALL ZOO」2,300円(税別)。仕掛け人はスポーツ用品メーカー(ブランド名:スフィーダ)・㈱イミオ社長、倉林啓士郎氏(37歳)。東大在学中の23歳でサッカーボールビジネスに目を付けて起業。「FOOTBALL ZOO」が大ヒットし、年商5億7,000万円まで成長。デザイン性は海外でも評価され、モダンアートの殿堂「MoMA」にも採用。デザイン以外にもこだわり。幼児向けのボールだが、本格的な競技用と同じ製法。柔らかい素材を使っていて、インクは子ども安全なものを使用。「白黒の何でもないボールより、顔が描いてあるボールの方が親しみやすく、もっとサッカーを好きになって、将来日本代表を担っていくような選手に育ってくれたらうれしい」と本人のコメント。

〔もう一つの顔(J3琉球社長)〕

ユニフォームを提供していた縁で、'16年にFC琉球の社長に就任。現在37歳はJリーグ最年少オーナ-。就任当時は赤字1億2,000万円で経営危機で成績も下位に低迷。就任後の'17年は6位に浮上し、赤字も半減。今季現在首位をキープ。

〔倉林流3つの改革〕

①財政面・クラブ認知度の改善

練習着にはスポンサー名がぎっしり。以前は56社だったのが現在は144社。倉林社長が就任してから2年間で約2.5倍。それを実現したのが営業スタッフの意識改革。更に選手も一丸となり、年間60本以上のTV・ラジオに出演し、クラブをアピール。爆発的な知名度アップにつながった。観客動員数も2年間で約2倍に増加。

1試合平均観客動員数:'16年:1,561人 → '17年:2,508人 → ’18年:3,140人

②選手の環境

倉林社長がチーム強化のために呼び寄せたのは、元日本オリンピック委員会強化スタッフの三栖フィジカルコーチ。選手のけがの激減、長距離移動が伴うアウェー戦でもコンディション維持を実現。更に選手の雇用形態も改善。かつては7割がアマチュア契約だったのを、全選手とプロ契約。

③スタジアム演出

組織だった運営ができているから、選手も安心してプレーできており、サポーターとの信頼関係もできて、クラブがまとまっている。家族で楽しめるスタジアムを目指している。オーナー就任後初めて手掛けたゆるキャラづくりでできた「ジンべーニョ」が今季Jリーグマスコット総選挙でJ3で1位獲得。更に地元アーティストのORANGE RANGEがチーム公式応援ソングを手掛ける。

〔インバウンド等〕

海外からの団体客を取り込むのも改革の一つ。クラブの強みとして、沖縄県は日本では最南端。アジア・世界に向けては最先端の地域にある。沖縄県内だけでなく、アジアに対してもチームとして市場を考えられるメリットがある。更に年間900万人の観光客を取り込めれば、一大ビジネスにつながる。更に驚きの一手として、FC琉球高等学院という高校を春に開学。スフィーダは'17年の東アジアE-1選手権の公式球に採用。

FC琉球高等学院については、当ブログでも先日の記事で紹介済みです。確かに琉球さんは強くなったと思います。ひと昔前には経営危機でJリーグも心配していたクラブでした。その頃の事をよく覚えている分、今の成功はまぶしいばかりです。それも倉林社長の功績でしょうか。営業スタッフの意識改革を図ったそうですが、昔からの体質でスポンサーからよく対応の不満を言われる営業スタッフが他のクラブにもいれば、意識改革が必須ですね。更に選手も一丸となって、年間60本以上のTV・ラジオに出演し、クラブをアピールしたというのも素晴らしい。「爆発的な知名度アップ」か・・・、昔から余りに選手の露出を怠っていたため、馴染み感が少なく、今季観客動員の減少が始まったところがあれば、もっとマスコミに選手を出してアピールすべきという話ですね。本当にそう思います。

今でこそまだJ3ですが、気になるのが'23年に建設構想のある新スタジアム(J1規格2万人スタジアム収容)。勢いありますね。これはまごまごしていたら、山雅さんや長崎さんのように、そのうちに先にJ1に行かれてしまうかもしれないとちょっと思いました。確かBリーグでも沖縄県に新アリーナ建設構想があると聞くし、本当に沖縄県はこれからの伸びしろがありますね。

J3琉球関連⑥:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20181004

〃 ⑤:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20180209

〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20080402

〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20060318

〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20051123

〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20051025

ご報告です。

当ブログのSライター(HN)が、この度、「Shooty(シューティー)」というサッカーサイト(メディア)へ寄稿する事になりました。何気なくサイトを観ていたら、ライター募集という記事を見つけ、試しに応募してみました。「これまでにつくったコンテンツ・実績」として、このブログをそのまま送ったところ、何とか合格をいただきました。

編集部からは「Shootyはサッカーを新たな切り口で紹介すべく試行錯誤しております。『日本代表戦は観るけど、Jリーグの試合はみたことが無い』といったライトなサッカーファン層に国内リーグや海外リーグのおもしろさを様々な角度からお届けできたらと考えております」と返事が来ました。「国内リーグの面白さ」はまさに当ブログの真骨頂。

「Shooty(シューティー)」は、「欧州のサッカーやJ1などの注目度の高い試合結果やチーム紹介だけでなく、J2、J3、なでしこ、ストリートサッカーなど様々な角度から捉えた、多くの方々に楽しんでもらえるサッカーメディア」と説明があり、当ブログでもJリーグを様々な角度から魅力を紹介していきたいと思います。

まず、テスト記事を送ると、しばらくしてすぐに掲載されました。お題が「好きな選手」であり、どの選手について書こうか迷いましたが、J1の選手である程度知名度があり、今後も注目を浴びる選手と考えていたら、1人しか思いつきませんでした。おかげで他の記事に負けない内容で書く事ができました。どの投稿記事なのかは探してみてください。

「Shooty(シューティー)」での他の記事ですが、プロのライターさんもいれば、サラリーマンライターの方もおられます。サポーターリーダーのような方の投稿もありましたね。ここ最近は、eスポーツ関連が目立つかな。このサイトでは、フェイスブックページやツイッターもあり、そのままリンク紹介されますが、すぐに100近くのいいね!がつき、50以上のリツイートがあり、ビックリしました。

自分の記事を少し加工して、スポーツナビのブログとして投稿していた時期がありましたが、数年前にブログそのものがクローズして残念に思っていましたが、また同じような景色が見えてきましたね。

さて、どんな記事を書いていくのか、最初は少し考えましたが、すぐに自分なりの方針が決まりました。基準は「感動の密度」。自分が感動しなければ、読者を感動させる事はできないと。なので、感動の密度の高い順番で紹介していく事に決めました。ただ、すでに当ブログではそういう記事を大昔からアップしていっています。簡単に言うと、「Jクラブの付加価値」で取り上げてきたJクラブが中心になるし、付加価値の高いものから紹介したいと思います。本当に付加価値の高いクラブはどういうところなのか。当ブログでは、長所と短所、ポジティブな面とネガティブな面からトータルのクラブ像を考えた場合、やっぱりポジティブな部分しか思い描けないところが該当すると個人的に思っています。いくら、たまにいい活動を行っても、商業主義などネガティブな部分も同様ににじみ出てきたら、せっかくのいい活動も台無し。やはり総合力が問われる訳ですね。よく、見てくれが良く見える大木も根が張れてなければ、ちょっと強い風が吹けば、あっという間に倒れてしまうと、よくたとえ話をしたものです。

記念すべき「Shooty(シューティー)」の正式な第1回記事は、愛媛さんの選手による災害ボランティア参加です。今シーズンで一番感動の密度が高かった事例です。当ブログでの言い回しとはちょっと違いますが、ぜひお読みください。当ブログの左コンテンツのブックマークにもリンク貼ってます。

「Shooty(シューティー)」:http://shooty.jp/

〃 第1回記事「Jリーガーが災害ボランティアへ(J2愛媛)」:http://shooty.jp/13688

リスペクトコラムです。

最も著名なオリ10であるため、一時期Jリーグ直轄経営になったり、あの本田選手が買収を模索していたとか、何かと話題の多いヴェルディさんですが、地域貢献活動も多く、総合型スポーツクラブ化も図っているため、個人的には今も変わらず好きなクラブです。

先日、おおっと思ったニュースが流れました。野球界に参入するとか。20年以上も前にあのナベツネ氏が、ジャイアンツ化を図ったが、川淵チェアマンに夢を絶たれた事を思い出しました。ただ、今回は同じ野球でも軟式野球の方です。なかなかいいじゃないですか。いくつか情報を並べて紹介してみます。

【東京Vが球界参入、元ヤクルト1位ら所属強豪と提携】

「サッカーのJ2東京ヴェルディが野球界に参入することが5日、分かった。4度の全国優勝を誇る軟式野球の強豪「東京バンバータ」と今月中に業務提携することが内定。同チームは来年1月から「東京ヴェルディ・バンバータ」として活動する。

東京Vは地域に根ざした総合型スポーツクラブを目指し、すでにフットサル、ビーチサッカー、バレーボール、ビーチバレー、トライアスロン、eスポーツ、チアダンスに進出。新たに野球へ参入するにあたり、軟式野球で知名度の高いアマチュア野球クラブに白羽の矢を立てた。一方で東京バンバータも育成システムや指導者ライセンス制度など学ぶべき点が多いと考え、提携が決まったという。」

引用:日刊スポーツ

ちなみにヴェルディさんの他のスポーツクラブは、フットサル(東京ヴェルディフットサルクラブ)、ビーチサッカー(東京ヴェルディビーチサッカーチーム)、バレーボール(東京ヴェルディバレーボールチーム)、トライアスロン(東京ヴェルディトライアスロン)、eスポーツ(東京ヴェルディeスポーツ)、チアダンス(東京ヴェルディチアパフォーマンスチーム「VENUS」)があり、いつの間にこんなに増えたの?とビックリです。バレーはVリーグ2部に昔から所属していて知っていて、DAZNで試合も観た事がありますが、他は最近できたのかな。

ただ、ヴェルディさんの公式HPにリンクされていないので、立ち位置がよくわかりません。ザザッと見た感じでは、湘南さんのようにNPO法人でのピラミッド型の組織ではなく、連携先のようなチームもある事もあり、新潟さんのようなスタイルなのかなと。この「ファミリー」に今度は軟式野球チームが加わるのですね。

【東京ヴェルディが『野球』に参入】

「■提携の意義

この度の提携により、東京バンバータのトップチームは東京ヴェルディ・バンバータとなり、新たなスタートを切ります。それぞれのチームに所属するスタッフや施設が連携することで、指導、育成、マネジメント、クリエイティブに関する知見を共有し、競技の垣根を超えた総合型クラブとして更なる発展を目指します。

両チームの提携に伴い、東京ヴェルディ・バンバータでは本拠地となるボールパーク構想や、硬式野球、女子カテゴリーへの参入も検討中です。今後の詳細については、2019年に開催予定の東京ヴェルディの50周年記念プレゼンテーションにて発表させていただく予定です。

また、東京ヴェルディ・バンバータでは、既存チームである東京バンバータをベースとしつつ、新たなチームの一期生となる選手セクレションを実施します。」

引用:J2東京V公式HP

今回の軟式野球も「連携」のようですね。ボールパーク構想ってすごいですね。街中スタジアム構想の前に、ボールパークなんだと。女子カテゴリーという事は、そのうち関東でも女子プロ野球リーグが発足するかもしれませんね。ヴェルディさんは50周年ですか、岡山はまだまだ14年。全然歴史が違うし、向こうの方が早く100年を迎えますね。来年予定の「50周年記念プレゼンテーション」が気になります。どんな内容なのでしょうか。

【東京バンビータについて】

'08年に設立されたアマチュア野球クラブ。この年のヤクルトドラフト1位の赤川投手やツインズ傘下でのプレー経験もあるフランス代表の主砲フレデリク・アンヴィ外野手らが所属。設立3年目に全日本軟式野球連盟に登録し、その年に初めて出場した「高松宮賜杯第55回全日本軟式野球大会2部」で初優勝。その後も4度の全国大会優勝を達成。クラブの活動ではYouTubeチャンネルの運営やSNSでのブランディング、オフィシャルグッズを開発・販売。将来的には硬式の社会人野球に進出するプランもあるとか。

軟式野球チームですが、かなり都会型のチームのようですね。アマチュアの硬式野球に参入すると、将来的にヴェルディの選手がドラフトで読売巨人に入団するという何とも言えないスタイルになりますね。ナベツネ氏にどういう風に映るのか。もっとも92歳というお年ですが。そういうヴェルディさんはJ2では目下J2で6位とプレーオフ圏内でJ1昇格を狙える位置です。一時期J3に落ちそうになったヴェルディさんですが、最近は元気です。これからも話題を提供して欲しいですね。

東京バンビータ公式HP:https://www.tokyo-bambaataa.com/

J2東京V関連⑱:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20180809

〃 ⑰:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20180215

〃 ⑯:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20170525

〃 ⑮:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20170209

〃 ⑭:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20161110

〃 ⑬:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20161022

〃 ⑫:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20160513

〃 ⑪:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150821

〃 ⑩:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150131

〃 ⑨:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141019

〃 ⑧:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140729

〃 ⑦:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140305

〃 ⑥:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140108

〃 ⑤:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20120514

〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20070831

〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20070318

〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20070213

〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20070205

リスペクトコラムです。

久しぶりの鳥取さんの記事です。以前に「しばふる」というJクラブで天然芝を作って販売する、鳥取さんのビジネスモデルを紹介しましたが、それを創り出した高島社長室事業戦略特命部長さんです。2つのIT企業で上場にかかわり、'17年からJ3鳥取の社長室事業戦略特命部長に就いた方。以前に栃木さんの「えとみほ」さんという女性フロントさんを紹介しましたが、えとみほさんを見ている中で出てきた方です。えとみほさんに続いて、「かーねる」さんというHNのツイッターをフォローさせていただきました。この方の「note」も面白いですね。

そんな高島部長と、えとみほさんの対談コラムがありましたので、紹介させていただきます。Jクラブの経営状況を打破しようと、外部出身者を招く動きが最近活発で、外部からのブレーンとして登場された村井チェアマン(リクルート出身)を象徴に今回の2人も、IT業界という異業種出身の視点から、地方サッカークラブの活性化に取り組んでいるとしています。長い引用紹介ですが、途中ところどころに当ブログとして、コメントを挟ませていただきました。

【異業種からの転身で気づいた 「Jクラブ経営」の危うさ(前編)】

〔Jクラブへ転職したきっかけ〕

Jクラブを選んだ理由の1つにも、「お役に立てるかもしれない」という感覚がありました。ガイナーレ鳥取に入社する前に塚野社長と話をしたとき、ガイナーレ鳥取には、さらなる収益源が必要だと気づいたんです。そして、それにはIT業界の経験がまさに活かせると思った。

うちには母体となる親会社が存在せず、経営状態は不安定になりがち。限られたリソースの中でチームを勝利に導き、サポーターに喜びを提供できるかを考えた時、新たな収益源をつくることが急務だと感じました。

通常クラブの収益源は、スポンサー収入、グッズ収入、チケット収入の3つ。この他に新たな収益源を増やして収益増を狙うには、経営の意思決定のスピードや、状況にあわせた柔軟な判断力が必要です。僕はこれまでIT企業で事業開発・事業提携・M&Aに携わり、企業の立て直しや成長に関わってきました。その経験は、ガイナーレ鳥取のお役に立てるかもしれないなと。

高島部長さんは、茨城県出身で鳥取県とは何も関連が無い様子。'04年に「比較.com」に入社。'06年の東証マザーズ上場に貢献し、執行役員に就任。その後'09年にじげんに入社し、事業部長として上場に携われたとか。その後、'15年に「Jリーグヒューマンキャピタル(現スポーツヒューマンキャピタル)」で学んだ後、'17年7月に入社という事で、Jクラブで仕事をしたかったのかなと推察できます。

〔常に消滅の危機に瀕しているといってもいい〕

鳥取県の人口は56万人ですが、現在は減少の一途をたどっている。その状況下で、スタジアムの集客を急成長させるのはかなり難しいといえます。また、J2とJ3のチームではJリーグからの分配金が1億円以上違いますし、カテゴリーが下がると露出も少なくなるのでスポンサー収入減少につながる。特に地方クラブには母体となる親会社を持つところは少ないので、常に不安定な経営状況にさらされています。ガイナーレ鳥取は予算が4.5億円ですから、分配金を1億円と仮定しても予算の20%以上にもなります。

〔Jクラブの収入源はすべて不安定〕

Jクラブの収入源は「3本柱」に支えられています。ただ上述の通り、スポンサー、チケット、グッズの収入は全てチームの結果とほぼ連動するものなので、これらの収入源だけを見ているだけでは安定しません。"第4の柱"がJクラブには必要だと思います。新しい収益の構造を生み出すこと。そうすればクラブ、そしてJリーグ全体がより発展されていくはずです。

岡山は人口(193.2万人)がそこそこ多く、新幹線が止まる駅から歩いてちょっとと環境に恵まれているのに対して、鳥取さんもそういう環境面で不利と、元々当ブログでも言っていました。ただ、同じくそんな環境のJ1鹿島はオリ10のトップJ1クラブとして高い立ち位置をキープしているので、鳥取さんは100%無理とも言えないと思います。予算4.5億ですか・・・岡山の約1/3ですね。第4の柱。最近のJクラブで増えてきましたね。すぐに思い浮かぶのが電力ですか。

【クレイジーじゃないと、Jクラブは変えられない (後編)】

〔4本目の柱としての新規事業開発で参考にしている事例〕

少し前に、ヨーロッパやアメリカのサッカーリーグを参考にして、孫(正義)さんのようなタイムマシン経営(海外で成功したビジネスモデルを国内で即座に展開する経営手法)を実践しようと考えました。でも、日本サッカー界でそれを実行するのは困難でした。欧米ではスポーツは一大ビジネスとして扱われることが多く、興行が育つ環境がありますが、日本のマーケットは小さく、再現性に欠けたんです。

しかし、継続的に収益をあげる新規事業は必要不可欠です。どうすればいいいかと考えていた中で、海外ではなく、地元鳥取に目を向けました。そこで生まれたのが、2017年に立ち上げた新規事業「しばふる」です。

これは地元のリソースを活用したもので、ホームタウンにある遊休農地を芝生化し、その芝生を販売する事業です。ガイナーレ鳥取ではこれを"第4の柱"としていて、私は事業戦略や広報に携わっています。安定した収入源でありながら、サッカーと芝生は切っても切れない関係なので、企業メッセージとしても外部に伝えやすいですね。

〔IT業界の当たり前が通用しない、まさにゼロイチの仕事ばかり〕

問題は多いとは思いますが、僕もなんとかできると思っています。これまでのIT業界の考え方、ベンチャー気質なマインドはクラブ運営に活かせるなと。僕の場合は、組織が上手くいかなかった会社も上手くいった会社も経験しているので、組織マネジメントの大切さが身にしみてわかっています。異なるモチベーションで働いている人たちをうまくマネジメントして、みんなが1つの指標に向くようにするのが僕の仕事です。それは今までの経験が大いに役立っていますね。

〔今後取り組もうとしていること〕

ガイナーレ鳥取の目標を整理し結果を出すことです。現状では、多くのクラブスタッフがチームの順位にモチベーションを左右されてしまっている。リーグ順位を上げることは強化部、並びに監督のミッションであり、厳密に言えばフロントスタッフのミッションではないんです。彼らは、「ガイナーレ鳥取が鳥取県にあってよかった!」と地域の人から思われるような活動、スタジアム集客などの場づくりに徹すべきで、そこが明確になることで、組織が連動するように整理していきたいと思っています。

ガイナーレ鳥取を通して、県民が元気になるような活動、接点を増やしていきたいと思っています。鳥取で成功した事例が生まれれば、オープンイノベーションの発想で、そのフレームを他のクラブにも横展開できると思います。うちだけでなく、Jクラブ全体の底上げをすることができたら理想ですね。

「孫さんのようなタイムマシン経営」が気になります。何なのでしょうか。アメリカのスタイルは全く参考にならないと思います。日本サッカー界の今の構造はアメリカと相入れない形。今の村井チェアマンはヨーロッパ、特にドイツを向いていると信じています。なので、アメリカ的なビジネスモデルは日本では通用しないと。そういう流れで高島部長さんが「地域」に目を向けたのは素晴らしい事だと思います。鳥取さんといえば、塚野社長が選手時代から続けている「公園遊び」に代表される地域に根差すクラブづくり。芳名帳に代表される地域性。それを継承しないと、地域が相手にしてくれないと思います。

鳥取さんのビジネスモデルが成功し、Jクラブ全体の底上げが図られる事を楽しみにして、見守らせていただきたいと思います。鳥取さんは現在J3の6位。早くJ2に戻ってきて、また陰陽ダービーを観たいです。

フォーブスジャパン該当記事②:https://forbesjapan.com/articles/detail/21769

〃 ①:https://forbesjapan.com/articles/detail/21770

「しばふる」関連:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20171102

J3鳥取関連:30 / 29 / 28 / 27 / 26 / 25 / 24 / 23 / 22 / 21 / ⑳ / ⑲ / ⑱ / ⑰ / ⑯ / ⑮ / ⑭ / ⑬ / ⑫ / ⑪ / ⑩ / ⑨ / ⑧ / ⑦ / ⑥ / ⑤ / ④ / ③ / ② / ①

見逃しライブ生書き込みです。

今日は事情で県外に行っていました。なので、久しぶりにDAZNの見逃し配信での生書き込みをやってみたいと思います。相手はプレーオフ出場枠争いを続ける元J1の福岡さん。さて、どういう結果になるのか。

福岡さんは台風で流れたのは7試合、今日の試合も台風の影響で試合時間が14時から17時に変更になって始まった試合。元柏のドゥドゥ選手(チーム最多10得点、出場停止明け)と輪胡選手とレンタルで行っている古賀選手、城後選手がいます。元岡山の篠原選手もここでした。岡山は4試合勝ち無しという状況。

キックオフ。福岡さんとは4勝4敗8分けとイーブン。J2昇格当初に何度も勝たせてもらったイメージがあります。岡山の安定しなかった3バック。改善できるのか。末吉選手にとっては古巣相手。キックオフ。あれっ、よく観たら福岡さんのユニフォーム、ヨネックスですね。監督といい、福岡さんは柏化してきたのか。FKいきなりゴールポストに救われる。今日は運があるのか。

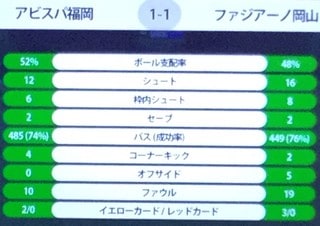

塚川選手、ボールを顔面に受けて負傷。岡山が風上でやや有利か。福岡さんも失点が多く、最近守備に不安があるチーム同士の対戦です。前半20分、ドゥドゥ選手のクロスから城後選手にヘッドで決められてしまう。岡山痛恨の失点・・・0-1。先制されたら勝てない岡山、今日はどうか。ピッチ外に出ていた塚川選手に替わってジョン・チュングン選手投入。ジョン選手が抜けて、ボレーシュートを決める。★★★岡山ゴォール!!! チュングンゴール!★★★ 1-1。前半終了。

前半は岡山の方が支配率とシュート数が上です。後半スタート。福岡さんは得点シーン以外にシュートが無い状況。チュングン選手はプレーが荒いですね。前半の注意と合わせてイエローをもらう。とにかく福岡さんは単発で裏を狙うカウンターを打ってきます。勝ちを意識したプレーなのか。まぁ岡山もカウンターばかりのチームですが。

今日のゲームはファウルとイエローが両チームとも多いです。全ゴールの半分がセットプレーという岡山。見方を変えれば、ゴール前のファイルに気を付ければ抑えられると研究されているのかもしれません。

解説では福岡さんにやや辛い。まぁ今日の福岡さんもパスの精度が低いか。福岡さんはリズムがいい時はワンタッチパスが面白いようにつながるそうですが、今日はそうではないのか。岡山は後半になって、疲れてきたのかプレスが弱くなってきて、福岡さんのボール回しが増えてきました。今日も金山選手のナイスセーブが続きます。ここで仲間選手、斎藤選手に替わって赤嶺選手、大竹選手投入。福岡さんも足が止まってきて、ここでホイッスル。ドローで終了。今日の岡山は比較的いい試合だったのでは。

ネットの戦評です。【ハイライト:後日】

「福岡は城後がワンチャンスをモノにして2試合連続となるゴールを決め、先制に成功する。しかし、以降は岡山の組織立ったスライドに苦しんでペースを握られてしまい、前半のうちに追い付かれて試合を折り返す。後半に入っても岡山の守備をかいくぐれない状況が続くと、攻撃的なカードを次々に切って勝負に出る。終盤にはサポーターの後押しを受けて相手に猛攻を浴びせたが、フィニッシュの場面で焦りが出てしまい、勝ち越し点は奪えずにタイムアップ。」 引用:スポナビ

【J2採点】

【MAN OF THE MATCH】:ジョン・チュングン

チーム:5.5、金山:6、下口:6、久保:6、喜山:6、澤口:6、塚川:6、末吉:6、上田:6、三村:6、仲間:6、齊藤:5.5

ジョン:6.5、赤嶺:5.5、長澤監督:6

【山陽新聞選定MVP】:ジョン:チュングン

途中出場で10試合ぶりのゴール。持ち前のスピードでペナルティエリアに進入し、GKの頭上に豪快に蹴り込んだ。

7日の山陽新聞朝刊の「ファジ 一歩も引かず」というタイトルの記事の戦評です。

「岡山は上位に善戦したが、勝ちきれなかった。5試合ぶりの白星を逃したとはいえ、ファジアーノ岡山はJ1自動昇格を目指す福岡に一歩も引かず、ドローで連敗を2で止めた。収穫はここ最近、単調だった攻撃がさえたことだ。速攻と遅攻を織り交ぜ、シュートは福岡を3本上回る12本。5戦連続で失点していた守備面も、積極的にボールを奪いにいくっ製を取り戻したことは大きい。同点の後の後半は一進一退の攻防の中、仲間らが決定機をものにできなかったのが悔やまれる。守備は1失点したものの全体的に粘った。」

順位ですが、昨日は暫定10位だったのですが、今日の試合で山口さんと金沢さんが勝ち、あっさり抜かれて後ろ半分の12位没落。すぐ下13位の甲府さんは1試合少ないため、引き分けでも岡山を抜くので、限りなく13位に近い12位ですね。次節勝てば最良で9位ですが、負ければ最悪で14位まで更に転げ落ちます。勝ち点を眺めていたら、18位の愛媛さんまで視野に入ってしまう状況になってきました。次の相手は岐阜さん。目下20位と順位的には低迷中ですが、昔から岡山は相性が良くない相手。

倉敷駅を通りましたが、あちこちに全国からきた災害の支援者(災害ボランティア等)に向けたメッセージの横断幕が掲げられています。さて、10月に入ったので我々もまた行ってきますかね。今日のニュースでも倉敷の災害ボランティアは数が足りていないそうです。読者の皆さん、ぜひ真備へ行ってください。面倒だから、もう年だから、自分は役に立たないだろうからと逃げずに、困っている人に力を貸してください。同じ日本人として。

あと、昨日のスポeもんの「選手の少年時代」コーナーに、仲間選手が登場しました。今シーズン新たに購入したユニレプが19番という事で紹介です。群馬県出身で兄と姉について行って始めたサッカー。吾妻ジュニアに入団した小2の時に何となくプロになる希望を抱く。憧れはヒデ中田選手。中学生の時に柏レイソルU-15に入団。通えなかったので、兄弟と離れて母親と2人で柏に移住。ホームスタジアムが真横にある日立台の練習環境は最高だったとか。しかし、高校卒業後トップチームに昇格できず。J2熊本の知り合い(柏のOB関係者?)から誘われて、熊本でプロになれてうれしかったと。

リスペクトコラムです。

今日のニュースで、スルガ銀行に対し、投資用不動産向けの融資と一部の住宅ローンの新規受け付けを今月12日から6カ月間停止するよう命令したというニュースが流れました。8月に報道された不正融資でどうなるのかと思っていましたが、ついにこうなりましたか。スルガ銀行といえば、ルヴァン杯王者と南米王者が戦うスルガ銀行杯を思い出します。今回の事件でJリーガーも被害に遭ったと聞いています。

【スルガ銀、Jリーガーにも過剰融資 借金がプレーに影響】

「スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス投資向け融資で多くの不正があった問題で、融資を受けた物件オーナーに、Jリーグの選手や元選手が少なくとも約10人含まれていることがわかった。シェアハウス投資は不動産業者のずさんな計画で破綻(はたん)し、多額の借金を抱え「試合に集中できなかった」という選手もいる。

複数の選手から相談を受ける加藤博太郎弁護士によると、元日本代表を含む現役選手や元選手ら約10人がシェアハウスに投資し、スルガ銀から融資を受けた。日本サッカー協会に登録して選手の契約や移籍交渉を担う「仲介人」が勧誘したという。不動産業者は「仲介人に紹介手数料を払った」と話しているという。

ある選手は朝日新聞の取材に「信頼する仲介人から『今後のためになる』と誘われた」と明かした。今年初めに事業の破綻が鮮明になり、その頃は「試合に集中できなかった」とも語った。他の会社員らのオーナーと同様、選手の融資資料も改ざんされていた。

今も銀行との債務返済の交渉や、シェアハウスの入居者を集める管理業務に追われ、「日々のストレスは大きい」という。スルガ銀には「サッカーを支援してくれているので、複雑な気持ちだ」と話した。」

引用:朝日新聞デジタル

スルガ銀行は静岡県の沼津市に本店を置く日本の地方銀行。かぼちゃの馬車という会社の審査書類改ざんを知りながら融資をしていたという事ですが、被害を受けたJリーガーは10名ですか。よく、サッカー選手はサッカーしかやってこなかったから云々と聞きますが、本当に気の毒な事です。でもまさか普通の地銀を信じてやってきたのに、こんな事になろうとはまさに寝耳に水だった事でしょう。

銀行名を聞いて、当ブログもまさかと思いました。その後に思い描いたのが、いろいろスポンサードやっているようなぁという事。あの富士山の着ぐるみを画面で何度か見たことがあります。ちょっと挙げてみました。

【スルガ銀行によるサッカー支援】

まずは、スルガ銀行チャンピオンシップ。’08年にスタート。 単なる冠スポンサーではなく、国際的にも正式名称に名前を連ねるタイトルで、かつてのFIFAクラブワールドカップの前身の「トヨタカップ」におけるトヨタ自動車と同様の扱いになるとか。他にも「スルガカップ 静岡国際ユース(U-15)サッカー大会」、「スルガカップ静岡県ユースリーグ」、「スルガカップ争奪静岡県サッカー選手権大会<天皇杯全日本サッカー選手権大会静岡県予選>」に長くスポンサー協賛しています。また、J3沼津の背中スポンサーでもあり、今回の天皇杯に特別協賛しています。

個人的には銀行のマークに、サッカーボールが描かれていて、すごい銀行だなぁ、まさにスルガ銀行杯にふさわしいスポンサーだと思っていました。が、今回の不祥事で、そのイメージも一気に瓦解しました。

今回の事件で思うのはやはり、過度なスポンサードには気をつけろと言いたいこと。いくら手厚く支援してくれても、不祥事や経営危機でスポンサードが急に中止になれば、一気にイメージダウンを引き起こします。やはり、スポーツの支援は広く浅目が理想かと。ちょっと例えが飛躍しすぎかもしれませんが、現在Jリーグにタイトルスポンサーが付いていますが、これは個人的にはやめて欲しいと思っています。よく昔の記事で批判していました。かつては「Jリーグ」だったのに、今は「明治安田生命 Jリーグ」です。他のプロ野球やBリーグはタイトルスポンサーはありません。本当にタイトルスポンサーはそこまで必要なのでしょうか。もっと高額なスポンサードを行うDAZNにはそういう価値観を感じられません。明治安田さんはそういう事はないと思いますが、今後のタイトルスポンサーが今回のスルガ銀行のような不祥事が出たらどうなるでしょうか。Jリーグ全体のイメージが地に落ちます。当ブログとしては、Jリーグのタイトルスポンサーの撤廃を提唱します。

リスペクトコラムです。

少し遅くなりましたが、確か夏頃にテレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」の特集で、ダイナミックプライシングなるものの紹介があり、マリノスさんが登場していました。入場チケットの変動価格制という最先端の販売方法ですが、観ていて面白かったです。この販売方法は身近では、出張とかで利用するホテルの料金などがそうですね。いいのではないでしょうか。人気がある時は値段が上がり、人気が無い時は値段が下がる。まさに資本主義の姿ではないでしょうか。

【革命・・・空いていると安くなる!? 〝価格変動制”をJリーグが初導入】

J1横浜は、観客に販売する約1/4のチケットにダイナミックプライシング(価格変動制)を導入。その分稼働率が上がり、来場客が増える。これまでチケットの価格は対戦カードや天候等に関係なく、同じ価格で販売されてきた。ダイナミックプライシングは、天候・日程・チームの順位等の基本情報と、過去の販売実績の関係をAIが分析し、最適価格を導き出す仕組み。

試合の2日前にJ1横浜のオフィスを訪れていたのは、三井物産の社員。今年、三井物産は、ヤフー・ぴあと共同で新会社ダイナミックプラスを設立。「欧米では'09年頃からスポーツエンターテインメント市場において、価格が変動するチケットが導入されてきた。そういう文化を日本にも広めたい」と、ダイナミックプラス社平田社長のコメント。

アメリカから導入したシステムを使用し、AIが最適なチケット価格を提案。最も高いメイン席のチケット価格はこの日6,900円だったが、AIは7,600円に値上げするように提案だが、販売枚数は45枚から38枚に減少。一方AIはバックスタンドSB席の価格を4,400円から4,100円に下げる事を提案。そうすることで、125枚から141枚に増加すると分析。席ごとに細かく価格を変動させ、トータルでの収益アップを狙う。

「(売上が)減る座席と増える座席があり、トータルで売ると増えるという判断になっている」とJ1横浜のマーケティング本部のコメント。アメリカではダイナミックプライシングで、チケット全体売上が平均1~3割増加。

この日のチケットをダイナミックプライシングで、通常より800円安く購入できたサポーターは「お得だった」とコメント。一方でよく試合観戦に来るサポーターからは、「変動制というのは不正な売買等を考えても積極的にやっていくべきだと思う」とコメント。

ダイナミックプライシングの利点として、適正価格で販売する事により、オークション等で行われる高額転売防止につながる。J1横浜はスタジアムにより多くの来場客を呼び込み、稼働率を増加したい考え。

「今は一部の席種でのテストトライアルだが、将来的には実証実験を経た後に、エリアを広げて全席種でやるところまで視野に入れてやっていきたい。」とJ1横浜のマーケティング本部のコメント。

需給のアンバランスを価格の変化で調整する事が基本なので、今までのように固定価格の方が実はおかしい。ダイナミックプライシングは日本にとっていい事と解説されていました。ちなみに三井物産では、'17年から、ヤフーとは福岡ソフトバンクホークスと、ぴあとは東京ヤクルトスワローズと連携し、観戦チケットのダイナミックプライシングの実証実験を進めてきたとか。その実績などを参考に、今後はエンターテイメント分野だけではなく、ホテル、駐車場、物流などサービス型ビジネスを提供する業界に向けても事業を展開していく予定だそうです。

神戸さんが対戦チームによって、微妙に価格を違えていた事を覚えていますが、今回の事例は更に進化したものですね。まあ、これはある程度スタジアムの収容率が高いクラブが対象になるでしょうから、まだまだ来場客数が少ないJ2クラブでは時期尚早かもしれません。地元Cスタではどうか。A席エリアが広いし、そこまで収容率は高くない。なのでCスタでも時期尚早なのかな。まあ、価格の上下操作で来場者数が簡単に増えるものでもないでしょうが。マリノスさんのように普段ある程度集客できているところは面白い取り組みだと思います。日本代表戦では、チケット価格を上げてほしくないなぁ。

引用:ITメディアビジネス、ラブリーラブリー

J1横浜関連⑬:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20161208

〃 ⑬:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20160613

〃 ⑫:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20160508

〃 ⑪:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20141106

〃 ⑩:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140210

〃 ⑨:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20110910

〃 ⑧:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20100909

〃 ⑦:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20100829

〃 ⑥:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20100418

〃 ⑤:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090627

〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090527

〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20070615

〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20070212

〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20060914

リスペクトコラムです。

少し前ですが、日経新聞だと思いますが、琉球さんに関するコラム記事が掲載されていました。琉球さんといえば、最近経営者が変わり、一時期の経営難を完全に克服して生まれ変わり、今期はJ2入りに限りなく近い存在になったJ3クラブ。

「大企業をバックに持つJ1勢に資金力で譲っても、創意工夫では負けない。下部リーグにもそんな威勢のいいクラブが出てきた。J3のFC琉球は昨年、台湾サッカー協会とパートナーシップ協定を結んだ。日本協会と海外の協会の提携は珍しくないが、クラブ同士は異例。

『地理的に近い台湾から観客を集めたい』とクラブ広報は語る。

台湾-那覇間は航空機で1時間半。集客策の一環で『台湾初のJリーガーも獲得できれば』と現地でタレント発掘を始めている。台湾の世界ランキングは121位。近年、Jリーグに選手を送りこんでいるタイの122位と同格だ。プロリーグ創設の構想もあり、今後の発展も見込める。

琉球は2014年のJ3昇格後に停滞したが、16年シーズン終了後に倉林啓士郎社長が就任してから上げ潮を迎えている。昨季の1試合平均観客動員は2500人で前季比約1000人増。近く新スタジアムも手に入る。沖縄県が那覇市内に23年開業を目指して造る計画。2万人収容の専用球技場で市街地に近い。」

「(ほとんどが自治体の所有のスポーツ施設で)ただの店子(たなこ)から施設の管理人になって、試合のない日のイベント開催などの注文をとる側に回れたら・・・・・。このビジネスモデルはこれからのスタジアム構想に不可欠で、FC琉球も『何らかの形で運営に関わりたい』と意気込む。」

今回の記事はJクラブによる「インバウンド」ですね。台湾というのは余りどこも目をつけていなかった地域ですが、確かに沖縄県からはとても近い存在です。なかなか着目点がいいなぁと感心しました。

1時間半で行けるって、岡山だと東京の先、仙台くらいになるのかな。FIFAランクではタイと同等なんですね。近く新スタジアム(専用球技場)も手に入るって、うらやましいですね。23年開業って東京五輪の3年後か。すぐ来ますね。というか、2万人収容ってJ1レベルではないですか。

琉球さんといえば、少し前に「FOOT×BRAIN」でも、琉球の倉林社長の特集があり、注目していました。その模様は後日紹介します。とにかく一転やり手のJ3クラブになったという印象です。

あと、沖縄県といえば、まずはBリーグクラブの発展がまず思い浮かぶことができ、正直Jクラブ(琉球さん)は、まだそれほどイメージはできていなかったですが、この記事を読んで、やはり全然発展しているじゃないかと思いました。今後も沖縄のスポーツから目が離せませんね。

J3琉球関連⑤:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20180209

〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20080402

〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20060318

〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20051123

〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20051025

リスペクトコラムです。

当ブログでも、一昔前の今西GM時代にJクラブで最も、選手による地域貢献活動が盛んなクラブを評価していた岐阜さんですが、あれから、ラモス監督を含めて様々な人材の出入りがありました。最近では慢性的にJ2の下位付近をうろうろされている印象が強かったです。最近、デルピエロというキーワードが出てきて、あれっと思っていました。

【なぜデル・ピエロが岐阜に? J2地方クラブの観客動員数が右肩上がりの理由】

「デル・ピエロは9月23日、J2のFC岐阜のイベントに参加。子どもたちへのサッカー教室やマスコットとのフリーキック対決、試合のキックイン、ハーフタイムのイベント等々、全力投球でこの日の試合を盛り上げてくれた。冒頭のサッカー教室では、参加した子どもたちがゴールを決めると、笑顔でハイタッチをするシーンもあった。」

〔直接交渉を持ちかける岐阜スタッフの熱量〕

「『ウチのチームのスポンサーに野田クレーンさんという会社があります。その会社が『キャプテン翼スタジアム垂井』というフットサル場の運営もしている。その縁もあって、ユニフォームの左袖に高橋陽一先生の『キャプテン翼』のイラストが入っているんです。せっかくだからマンガの大ファンであるデル・ピエロさんにもプレゼントしてみよう、となって。それで直接、贈ることになったんです。そうしたら本人がSNSにアップしてくれて、大きな話題になった。そこから直に連絡を取って、今回の企画が成立しました』 もちろん来日の理由には、デル・ピエロ本人が親日家だということもあるだろう。」

「実際にこの日はデル・ピエロ効果もあり、今シーズン最多となる1万2000人を超える観客を動員した。だが、この日だけでなく、岐阜のホーム観客動員数は近年、右肩上がりに増加している。昨年度は平均で7000人近い観客動員を記録し、今季はこの数字をさらに超えそうだという。」

〔人気者がチームを離れて「バブル崩壊」が起きた〕

「中でも目についたのが女性ファンの多さと、スタジアムまわりの屋台やグッズ販売の充実ぶりだ。女性ファンや子どもたちをターゲットにしたフェイスペイントの体験コーナーや、地元産の食材を使った出店の数々は「いかにファンを楽しませるかが重要」という目線の徹底を感じさせてくれた。また、ハーフタイムには地元出身のアーティストによる生演奏でのミニライブもあり、多角的にファンを魅了してくれた。

岐阜は2014年にラモス瑠偉監督が就任し、川口能活や三都主アレサンドロといった元代表選手を獲得したことで、一種の「バブル人気」が起きた。だがその後、その人気者たちがチームを離れたことで、バブル崩壊ともいえるファンの減少も起こっていた。」

引用:文春オンライン

デルピエロ氏本人に直接交渉を持ちかける岐阜のスタッフの熱量とマーケティング戦略の秀逸さには驚かされる。その機動力と企画力は素晴らしいと記事にはありました。まさにアイディアの勝利ですね。これが普段数字ばかり見て、いつの間にか超保守的な体質が染みついていれば、こういうサプライズは起こらなかったでしょう。

岐阜さんでは、ラモス監督がいた「バブル」時代からいかにチームの基盤を立て直すかが課題となっていたそうです。そういった中で、運営サイドが頭を捻った地道な活動が、少しずつ実を結んできているのだろうとあります。まさに単発事業と、継続事業の違いですか。スポンサーばかりを向けて、数字ばかり追う単発事業をいくらやっても、地域には根付かない。ファン・サポーター(スポンサーもそれに含まれますので)ファーストで、継続事業をやれば地域に根が張れ、バブルもくそも無くなるという事ですか。その典型的な例が川崎さんだと思います。書きながらふと、岐阜さんもそのうち地元岡山を追い抜いて、先にJ1に行ったりしてと思ったのは内緒です。

J2岐阜関連⑮:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20180729

〃 ⑭:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20170430

〃 ⑬:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20170313

〃 ⑫:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150220

〃 ⑪:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140113

〃 ⑩:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20131025

〃 ⑨:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20131006

〃 ⑧:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20120901

〃 ⑦:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20110509

〃 ⑥:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20101111

〃 ⑤:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20100828

〃 ④:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20100429

〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20091006

〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090804

〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20060317

リスペクトコラムです。

先週、驚くべきニュースが流れました。町田さんがIT企業に買収されるというもの。買収企業は、昔ヴェルディさんに資本を入れていたサイバーエージェント。ここ最近は次々親企業を新たに持つ事例が増えてきました。町田さんもですかというのが素直な感想ですね。ちょっと続けて紹介します。

【「サイバーエージェント」J2町田を買収 クラブと大筋合意 20年J1昇格へ追い風】

「IT大手「サイバーエージェント」(東京・渋谷)がサッカー・Jリーグ2部のFC町田ゼルビア(東京・町田市)の経営権を取得する方針を固めたことが27日、分かった。同社とクラブが大筋で合意した。

複数の関係者によると、サイバー側は10億円以上でクラブ保有株の過半数を取得し、2019年からチーム運営に本格的に関わる。クラブ強化費など資金面をバックアップするとともに、社員らも派遣する方針。今後は、チーム編成などについても協議を続けていく。年内にも正式発表される見通しだ。同社では、初めてとなるプロスポーツへの本格的な参入となる。」

「(サイバーエージェントは)スポーツとITの親和性を重視しており、FC町田の活動は「地域密着の理想的なモデル」だったという。町田の持つ育成システム、J2上位を争う実力などを考慮し、クラブ側と交渉を続けていた。

同社は2006年3月に、J2・東京V(当時・東京ヴェルディ1969)を運営する日本テレビフットボールクラブとの業務・資本提携を発表。日テレに次ぐ2位株主となっていたが、成績低迷などで2年で撤退していた。また子会社の「Cygames」は15年7月からJ1鳥栖のスポンサーに。昨年7月には伊セリエA・ユベントスのユニホームスポンサーになっている。」

引用:スポーツ報知

【J2町田を買収 サイバーエージェントがはじくソロバン勘定】

「サイバーエージェントは2006、07年と東京Vに出資して日テレに次ぐ大株主となり、サッカー好きの藤田晋社長は東京Vの副社長を兼務していた。」

「『サイバーエージェントは、買収先として首都圏がホームのJクラブに照準を合わせたが、東京Vと横浜FCは「地域密着度が低い」ことでリストから外し、東京都下でサッカーへの理解度が高い町田に着目。伸びしろがあると判断して買収に踏み切った。ホームスタジアムの全面改装の費用を負担し、周辺にフードコート、アミューズメントパークなどを建設するプランもある』(関係者)」

引用:日刊ゲンダイ

【藤田社長、町田子会社化「東京Vとも接触はした」】

「サイバーエージェントの藤田晋社長(45)は、2006年3月に東京ヴェルディ1969(現J2東京ヴェルディ)を運営する、日本テレビフットボールクラブとの業務・資本提携を発表し、日テレに次ぐ2位株主となったが、成績低迷などで2年で撤退した。その時と、今回の違いについて聞かれると『ヴェルディさんの時は、筆頭株主ではなかったので、思うような経営参画が出来なかった。また会社の規模も成長しており、当時だと会社の体力的に抱えきれなかった』と説明。さらに『ヴェルディさんとは最初の経緯があるので接触はしたが、お話が合わなかった』と、東京Vとも接触していたことを明かした。」

引用:日刊スポーツ

他の報道によると、元々藤田社長は町田市とも関わりが深く、上京したばかりの時期は町田に入り浸っていたようで、町田の街に親和性を感じていたことも今回の決定に大きな影響を及ぼしたとあります。

さて、親企業がいいのか、市民クラブのままがいいのかという論点ですが、当ブログではやはりJクラブの理想は市民クラブだと思います。今でこそ、長崎さんしかりホワイトナイト的な親企業がもてはやされていますが、その昔はその親企業にいくつかのJクラブは泣かされてきました。古くは旧フリューゲルス、旧ベルマーレ平塚ですか、親企業の撤退で経営そのものが揺らぐ事態になり、広く支援を受ける市民クラブが望ましいという時代がつい最近まで続いていました。

問題なのは、親企業はJクラブへの愛着の有無以外に、経営という理由で撤退する可能性が高い事です。自社の経営が揺らいだから、フリューゲルスから佐藤工業が去り、ベルマーレからフジタが去っていった訳です。そういえば、今年も鳥栖さんからサイゲームスが去るという話が流れていますね。

正直、サイバーエージェントも将来的にはわからないと個人的に思います。かつてはヴェルディさんの副社長を務めたのに、たった2年で出て行った訳ですから。当ブログは身勝手な親企業よりも、後援会なり市民クラブとしての幅広い経営モデルが望ましいと思っています。市民クラブなのに後援会を作ろうとしない事例は何なのでしょうか。論外だと思います。

J2町田関連④:https://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20170823

〃 ③:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20151210

〃 ②:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20150820

〃 ①:http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20120510