烏丸駅から阪急電車に乗って、待ち合わせの長岡天満宮駅に向かった。

娘家族が阪急宝塚沿線に住んでいたときはよく利用し行き来もしたが、彼らが2021年にAUSに戻って以降は今日が2度目。’21年11月に、アサヒビール大山崎山荘美術館に行って以来となる。時間に余裕はあったので、烏丸駅に入ってきた準急でのんびり外を眺めながら座っていた。

初めて見る光景が広がっていた長岡天満宮。

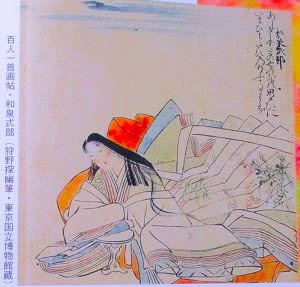

【長岡の地は、菅原道真が在原業平らとともに、しばしば管弦の遊びを楽しんだゆかりの深いところで、大宰府へ左遷されたとき立ち寄り「わが魂長くこの地にとどまるべし」と名残を惜しんだ。道真自作の木像を祀ったのが長岡天満宮の創立だ】などと説明されていた。

この八条が池は1638(寛永15)年の築造。

中堤のキリシマツツジは樹齢百数十年とかで、人の背丈をゆうに超えて壁のよう。

北村季吟が、東山のあたりに咲き満ちたツツジを見て「天も花に酔ふべき」と記している(『山乃井』)と読んだので、

もしやもしや… キリシマツツジも色を吹き上げ、天をも酔わす勢いかと今日の誘いに期待は大きかったが、あいにく盛りはとうに過ぎていた。

気温が高いばかりで日差しは今一つだったし。

鯉や亀が泳ぎ、コウボネの黄色い花が咲き、花菖蒲が時季を待っている。ぐるりのツツジはまだまだみごとだったし、ベンチも多く、何度も腰をおろした。

天満宮にもお参りした。目の醒めるるような新緑が爽やかだったなあ。

乙訓寺に牡丹の様子を見に行こうかという予定でもあった提案を彼女は言下に却下。

わたしより3つ4つ若かったんだよね…、でも歩くの苦手だよね。遠慮なく笑い合った。

娘家族が阪急宝塚沿線に住んでいたときはよく利用し行き来もしたが、彼らが2021年にAUSに戻って以降は今日が2度目。’21年11月に、アサヒビール大山崎山荘美術館に行って以来となる。時間に余裕はあったので、烏丸駅に入ってきた準急でのんびり外を眺めながら座っていた。

初めて見る光景が広がっていた長岡天満宮。

【長岡の地は、菅原道真が在原業平らとともに、しばしば管弦の遊びを楽しんだゆかりの深いところで、大宰府へ左遷されたとき立ち寄り「わが魂長くこの地にとどまるべし」と名残を惜しんだ。道真自作の木像を祀ったのが長岡天満宮の創立だ】などと説明されていた。

この八条が池は1638(寛永15)年の築造。

中堤のキリシマツツジは樹齢百数十年とかで、人の背丈をゆうに超えて壁のよう。

北村季吟が、東山のあたりに咲き満ちたツツジを見て「天も花に酔ふべき」と記している(『山乃井』)と読んだので、

もしやもしや… キリシマツツジも色を吹き上げ、天をも酔わす勢いかと今日の誘いに期待は大きかったが、あいにく盛りはとうに過ぎていた。

気温が高いばかりで日差しは今一つだったし。

鯉や亀が泳ぎ、コウボネの黄色い花が咲き、花菖蒲が時季を待っている。ぐるりのツツジはまだまだみごとだったし、ベンチも多く、何度も腰をおろした。

天満宮にもお参りした。目の醒めるるような新緑が爽やかだったなあ。

乙訓寺に牡丹の様子を見に行こうかという予定でもあった提案を彼女は言下に却下。

わたしより3つ4つ若かったんだよね…、でも歩くの苦手だよね。遠慮なく笑い合った。

ちょっとお高めのパフェだったけど、

ちょっとお高めのパフェだったけど、