どうしても今日には詣っておきたかった事情もあって東本願寺へ。

塀沿いの法語行灯の中に、〈苦し「み」 悲し「み」 悩「み」、いずれも人生の味 〉ー といったことが記されたのがあった。

人の心の底など見通せる(見通される)ものではないと思うも、人の中に生きるとき、こうしたことがわかる細やかな神経、思いやりや優しさをもっていたい。

父の母親は寺に生まれた。だからといって特別熱心なということは表面上は感じてこなかったが、この祖母や父の姿に倣い生きてきた日々に、仏縁はひそかに結ばれていたと気づかされる。

〈秋分の日の電車にて床にさす光もともに運ばれて行く〉

心が和んだ。ああ、短歌はこんなに静かに情景を丁寧に歌っていいのか。多く学ぶところがあった。作歌に迷ったら、佐藤佐太郎を読みなさい。そう言って下さったのは、誰だったのだろう。

〈苦しみて生きつつをれば枇杷の花終わりて冬の後半となる〉

私は考えた。それまでの私は、自分の心の激しさや思いの丈を三十一文字にぶつけるのが短歌だと思っていた。それは違ったのだ。佐藤佐太郎の作品は、そのことを私に思い知らさせてくれた。

(石蕗の章 佐藤佐太郎 より)

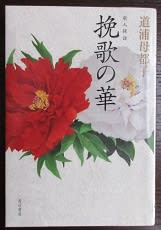

道浦母都子さんの『歌人探訪 挽歌の華』をゆっくりと、それこそ一日一人のペースで読んでいる。

1947年に生まれ早稲田に入学。反戦デモに参加するようになって、学生運動の挫折、その後の孤独といったことなどにも、なぜか心魅かれる歌人のお一人でいたが、道浦さんの「原稿用紙千枚分を三十一文字で表現するような一首ができるかもしれない」の言葉もまた強く印象付けられて記憶されている。

情熱を秘めつつ、物静かな人がいい。