「大徳寺山門金毛閣にあった利休の木像は、一昨日引きずりおろさせ、利休屋敷すぐ前の一条戻り橋で磔にして、火で焼かせた」

「ー 許せるものか」「図にのりおってからに」

秀吉の怒りに触れ、死を賜った利休。

「ー 猿めが」

「利休の腹の底で、どうしようもない怒りがたぎっている」

山本兼一が『利休にたずねよ』で描いた物語の始まり部分。

(写真はネットより拝借)

(写真はネットより拝借)この事件のあった三門は、これまで一度も一般公開されてこなかったが、このたび絵画や仏像など丹念な調査に入るとテレビで報道され、その楼上内(上層部)の様子がちらっと映し出された。数日前のこと。

ここの天井に、等伯による雲龍図が描かれているのを知った。未公開だったので色彩はよく残っているという。

長谷川等伯の家の宗旨は日蓮宗だった。

宗祖日蓮も様々な法難にあったが、彼の弟子たちのなかでもことに激しい拷問や迫害を受けたのが、等伯の墓がある本法寺を開山した日新だった。

等伯は一流の画家になろうと能登(石川県)から上洛する。

そのとき頼ったのが、本法寺をはじめとする日蓮宗の寺だった。当時、本法寺の住職だった日通は、等伯のよき理解者となり、堺の出身だったことから利休との縁もつないだ。

僧侶や有力檀越から多大な支援を受けながら等伯は実力を発揮していく。

― などと、五木寛之氏の案内を得たところだった。

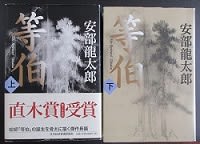

『等伯』をなかなか手に取れないでいたとき。

この作品の〈調子はあまり高くない〉などという評に惑わされず、先ずは自分で読んでみなくっちゃと背を押してもらえた気分。今度こそ。

そして今日は朝刊で、等伯の生涯をつづる舞台「等伯 反骨の画聖」が仲代達矢さんの演出で上演されている記事を読んだ。昨日ある方のブログで、感想を拝見したばかりだった。

呼ばれてる、呼ばれてる。

呼ばれてる、呼ばれてる。これはどうしたってお招きにあずからなくっちゃ。

『女と黄金にしか興味のない下司で高慢な男が天下人となった。そんな時代に生まれあわせたわが身こそ不運である』と

利休に言わせていますが、秀吉は

利休が怖かったのでしょう。

茶の弟子たちが関白殿下に一言詫びてはと

勧めましたが利休の矜持が許さなかったのでしょう。

相反する美学を持つ二人が同時代に生きた不運かもしれませんね。

↓

晴耕雨読、父は理想とよく言っていましたが

父のは「晴読雨読」でした。

体が弱かったこともありましたが。

秀吉という「人間」と利休の美学。

もうずいぶん前ですが読みました、

安部龍太郎氏は等伯をどのように描かれたのか、

とにかくまずは読んでみることにいたします。

晴読雨読で行けるといいのですが、この先少し気が焦ります。

読書好き、活字好き?はしっかり受け継がれましたのですね。