1年生の女の子たちのグループレッスンで。

どの子もこの半年ほどで考える力がとても伸びてきました。

『最レベ問題集』を解いている時、こんなことがありました。

Aちゃんは言語能力や理解力が高くややこしい文章題も、自力で解いていく子です。

が、この日解いたのは、水を大きさの異なる容器に移し替えた時に、

水の中に立てた棒が濡れる高さがどう変化するか選ぶものや

棒に針金を巻き付けた絵がいくつかある中から2番目に短いものを選ぶ際、

違いが微妙なもの。

どちらも言葉を介さず考える問題だったため、何を基準に判断したらいいものか

困ったようです。

「これかこれ」というところまで答えを絞った段階で、

どうも腑に落ちない様子で首をかしげたり、

「ああでもない、こうでもない」と迷ったりしていました。

よく似たいくつかの答えから正しいと思うものを選んで丸をつける時、

たいした根拠もなく、「これかな」と丸をつけてみて、大人の表情を見て、

「ちがってそう、やっぱりこっちかな」と変える子や

「ほかの子は何を選んだのかな」と隣の子のプリントを覗き見て

丸をつける子は多いです。

点数や評価にこだわる子や、「時間内に正解しなくてはならない」

「間違えてはいけない」という気持ちで問題を解く子は、特にそうなりがちです。

Aちゃんは大人のいうことをよくきく真面目な優等生タイプの子なので、

少し前までは、何かするごとに、良い成果を出さなくてはならないと思うあまり、

わからない問題にぶつかると、考えて納得するより、先に書いたような困った態度に

陥ることがたびたびありました。

でも、この半年ほど、自分の頭で考えることに自信がついてくるにつれ、

時間内に正解しようと焦らず、「何がどうわからないのか、どのような理由で迷って

いるのか、何に納得していないのか」を言葉にして考えを練るようになりました。

Aちゃん、よく悩んだので、

「棒に針金を巻き付けた絵がいくつかある問題」の場合、何となく直観的に

長短を比べるのではなく、巻きつけるスタート地点になっている部分と

巻き付け終わりの地点のそれぞれを慎重に見比べて判断することを理解しました。

こんなふうに、判断の根拠を理解した上で正解すると、今後、どんな応用問題が出ても

大丈夫でしょう。

もし適当に選んだものが正解してしまうと、今日の成績は良くても、

応用問題の引っかけにかかってしまうかもしれません。

「水を大きさの異なる容器に移し替えた時に、

水の中に立てた棒が濡れる高さがどう変化するか」の問題は、

Aちゃんだけでなくほかの子らも混乱していました。

そこで、実際にサイズの異なる容器で問題をシュミレーションしてみたり、

みなで「こうじゃないか」「ああじゃないか」と話しあううちに、

「わかった!」とひらめいた子らが一生懸命、ほかの子らに説明しようとしていました。

でもAちゃんは、どうしても腑に落ちない部分があったようで、

「こうだし、ああだし……」と言いながら、考え込んでいました。

その言葉から、Aちゃんは、家に帰ってもじっくりこの問題を考え、

近いうちに、心から納得する瞬間を迎えるに違いない、と思えました。

そこで、時間内に正解した子らを褒めたのはもちろんなのですが、

Aちゃんが、時間内に正解せず、腑に落ちない部分を何としても突きとめて分析して

答えようとがんばっていた姿勢を褒めて、

「家に帰ってから、お風呂で実際に試して、答えを出してね」と、

その問題は答えを書きこまない状態で持って帰るように勧めました。

Aちゃんの表情には自信と意欲がみなぎっていました。

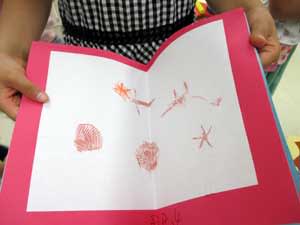

キラキラしたものが大好きで、鉱物図鑑を持ってきていた子がいたので、

化石や鉱物を発掘する絵本を作ることになりました。

化石は、古生物や恐竜の骨のフィギアや本物の貝殻を

紙の下に敷いて、クーピーペンシルでこすって型を取っています。