●エミリー・ウングワレー @国立新美術館 5/28-7/28 >>リンク >>感想

アボリジナルアートの大きな存在。オーストラリアでも観ることができなかった。

●青春のロシア・アヴァンギャルド @ザ・ミュージアム 6/21-8/17 >>リンク

亀山郁夫『ロシア・アヴァンギャルド』(岩波新書、1996年)を読んでから気になる存在だったフィローノフの作品も含まれているようだ。

●短編調査団 沖縄の巻 @neoneo坐 6/11 >>リンク >>感想

どれも観たことがない『沖縄から来た少年』(1969年)、『シーサーの屋根の下で』(山崎定人、1985年)、『あけもどろ』(野村岳也・田野多栄一、1972年)の3本。とくに『あけもどろ』の野村氏は『イザイホウ』を撮った人であり、読谷の土地を取り上げていることに注目。

●細江英公 『胡蝶の夢 舞踏家・大野一雄』 @写大ギャラリー 4/9-6/8 >>リンク >>行けなかった

大野一雄は、むかし『天道地道』を観た。色気に期待。

●平カズオ 『ブリュッセル ―欧州の十字路の街で―』 @銀座ニコンサロン 6/25-7/8 >>リンク >>いけなかった

この、ライカと銀塩にこだわり続けた写真家が住んだブリュッセルの作品は、写真雑誌で散見してきた。オリジナルプリントを観るのが楽しみだ。

●北井一夫 『表現派 ドイツ』 @ギャラリー冬青 7月 >>リンク >>感想

三里塚のあとで当時評判が芳しくなかったそうだが、奇妙な建築の写真群はいいと思う(DVD『北井一夫全集2』に収録されている)。

●坂田雅子 『花はどこへ行った』 @岩波ホール 6/14-7/4 >>リンク >>感想

枯葉剤の問題は風化していない。ジャン・ユンカーマンが協力している。

●マーク・フランシス、ニック・フランシス 『おいしいコーヒーの真実』 @渋谷アップリンク 5/31- >>リンク >>感想

エチオピアのコーヒー農家の様子、ひいては国際流通構造を垣間見るために。

●裁判員制度はいらない!6/13全国集会 @日比谷公会堂 6/13 >>リンク >>行けなかった

『けーし風』読者の会に参加された方からご案内いただいた。勉強不足ながら、気になっていることのひとつ。

●盤洲干潟をまもる会 「初夏の干潟自然観察会」 @盤洲干潟 6/15 >>リンク >>記録

小櫃川河口に残された自然。

●翁長巳酉 『エルメート・パスコアール秘蔵映像モロ出し』 @UPLINK FACTORY 6/17 >>リンク >>気が向かず行かなかった

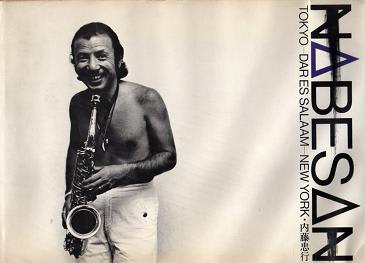

エルメート好きなのだ。マイルスとの共演とか、ナベサダを困惑させた日本公演とか、出てこないだろうか。

●「沖縄戦首都圏の会」総会 @明治大学リバティタワー 6/20 >>リンク >>記録

会の設立から1年。森住卓氏による『沖縄・ヤンバルの森から、「集団自決(強制集団死)」の現場へ』講演。

●藤本幸久 『Marines Go Home - 辺野古・梅香里・矢臼別』 @ポレポレ東中野 7/26- >>リンク

このような、沖縄、北海道、韓国をリンクする試みがあったとは知らなかった。