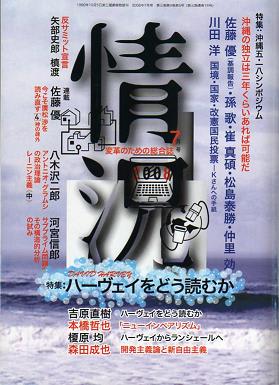

『情況』2008年7月号では、ハーヴェイ特集(>>リンク)と並んで、沖縄県立博物館・美術館で去る5月18日に開催されたシンポジウム『来るべき<自己決定権>のために』に関しても、特集を組んでいる。(>>リンク)

冒頭に掲載された、佐藤優・基調講演『沖縄の独立は三年くらいあれば可能だ』を、ある意味では痛快に感じつつも、違和感を拭えない。ブログ『「癒しの島」から「冷やしの島」へ』において指摘されていることと同じだとおもうが(>>リンク)、沖縄の側に身を置く身振りと、歴史的・政治的ダイナミクスを豪快に鳥瞰する身振りとの両面を、極めて素早く衒いなく見せるという、バランスの危うさ。

沖縄独立論は居酒屋独立論、これを沖縄人がアイロニーとして言うのはいいが、ヤマトゥの人間が言うのは揶揄になってしまうから駄目だとする。おそらくそれは真実なのだろうが、あっと言う間に当事者のスタンスになってしまう、そのあり方に<断罪>的な色を感じてしまう。

<煽り>であるかも知れないが、大括りの語りは読んでいて面白いことは確かだ。氏は、日本のあり方について次のように分類する。①親米主義(いまの日本にちかい積極的なものも、喧嘩しないという程度の消極的なものも)、②アジア主義、③ロシアと近づいて中国を牽制する発想。そして②については、支配するのは中国であり、その場合に沖縄が置かれるのは、いまよりも酷いチベット的な位置付けになりかねないこと、沖縄が独立して中国と共同でガス田を開発すれば東洋のクウェートになりうるということ、などと並べる。ここが「居酒屋」的になるところだ。と言って、この言説を批判しても称揚してもはじまらない。居酒屋だからだ。

おそらく、基調講演のあとの、孫歌『民衆の連帯とは何なのか?』においても、直前に感じたであろう違和感が、次のような言葉となってあらわれている。

「場合によれば、佐藤さんは転職しなければ、日本を代表できるかもしれないです。私にはそういうチャンスはまったくございません。思想史研究者ですから。ですからそういう意味で、つまり代表権を否定する意味で、逆に沖縄の問題を、沖縄人だけの問題として設定したくありません。私はあえて沖縄の問題は自分の問題として考えたいと思います。」

崔真碩『影の東アジア』や桂木行人『沖縄独立とヤマト』においては、台湾や済州島や沖縄の地に残る歴史や記憶の相互乗り入れが、さまざまな形で語られる。

ここまで書いたところで、極めてナイーヴで、かつ熱い火柱に怯んで、(と言うか疲れたので、)またあらためることにする。