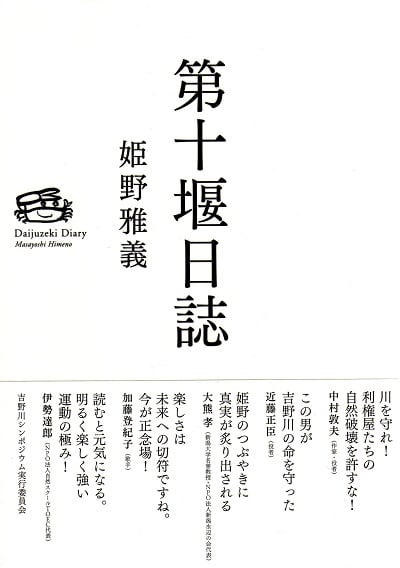

姫野雅義『第十堰日誌』(七つ森書館、2012年)を読む。「第十堰」とは、「四国三郎」こと吉野川に約260年前に設置された石積みの堰であり、第十という地に作られたことから命名されている。決して十番目の堰ということではない。河川環境に融和したものであるにも関わらず、また、治水上問題ないにも関わらず、その代わりに可動堰が建設されようとしてきた。本書は、それを阻止してきた力の一端を担った人による記録である。なお著者は、2010年に川での事故により亡くなっている。

八ッ場ダムや川辺川ダムに象徴されるように、土木建設を実施するだけのために、自然環境の破壊を顧みず、治水・利水上必要なのだとの虚構を作りあげたダム堰の計画例は多い。長良川河口堰など、実施強行された挙句に案の定の悪影響を出している例も多い(これにより、ゴーサインを出した当時の社会党は存在意義を失った)。

この吉野川可動堰も、「同様に、必要なく、ろくでもない計画であることが見え見えながら、止まらない公共工事」であった。本書を読めば、計画のデタラメさや、それでも進めようとする国家の姿がどうしようもなく見えてくる。悪影響は「作文」により隠し、水位計算などの根拠は都合のよい見せ方や改竄を行い、地元の政治家と利用し合い、民主主義とは正反対の行動を繰り返している、のである。

本来、著者が指摘するように、日本の河川行政は変ってきており、そのまま正しい方向に導かれるべきものであった。明治初期においては、河川の洪水については、一定程度溢れることを認める考え方だった。それが明治15年頃を境に、土地の工業利用を重視したために溢れることを許さないものに変っていく。高度経済成長期になり、1964年に河川法が全面改正され、それまでの治水に利水という大きな目的が加わる。そうして日本中の河川環境は大きく破壊されていった。1997年、新河川法は河川事業に環境保全を義務付ける。しかし、この「開発中心型」から「環境保全型」へのパラダイム転換は、うまくなされない。著者らが主導した徳島市の住民投票(2000年)では、可動堰建設に9割の反対という結果が出た。まさに河川との付き合いという文脈において、マイルストーンとして記録され、記憶されるべきものだったのである。

この前後、地元首長の選挙結果は、必ずしも住民投票(民意)を反映したものとはなっていない。この点は、原発(三重県海山町、山口県上関町)についてであれ、米軍基地(沖縄県名護市、山口県岩国市)についてであれ、全国的に見られる現象である。従って、政治家の常套句である「選挙で民意を問う」というあり方も、そもそも間違いなのではないか、と考えられるべきだ。

ところで、この問題をテーマにした内田康夫『藍色回廊殺人事件』という小説があるという。上関の原発についての『赤い雲伝説殺人事件』(>> リンク)といい、やるなあ内田康夫。読んでみないと。

●参照

○日韓NGO湿地フォーラム(2010年)(吉野川の報告)

○川で遊ぶ、川を守る~日本と韓国の水辺環境(吉野川の報告)

○抒情溢れる鉄道映像『小島駅』(吉野川沿いの徳島本線)

○今井一『「原発」国民投票』

○被爆66周年 8・6 ヒロシマのつどい(2)(新潟県巻町の原発住民投票)

○『八ッ場 長すぎる翻弄』

○八ッ場ダムのオカネ

○八ッ場ダムのオカネ(2) 『SPA!』の特集

○『けーし風』2008.12 戦争と軍隊を問う/環境破壊とたたかう人びと、読者の集い(奥間ダム)

○ダムの映像(1) 佐久間ダム、宮ヶ瀬ダム

○ダムの映像(2) 黒部ダム

○天野礼子『ダムと日本』とダム萌え写真集

○ジュゴンのレッドデータブック入り、「首都圏の水があぶない」

○小田ひで次『ミヨリの森』3部作(ダム建設への反対)

○『ミヨリの森』、絶滅危惧種、それから絶滅しない類の人間(ダム建設への反対)