東松照明さんが亡くなった。

賛否両論が喧しい写真家でもあった。政治との近さをしばしば指摘されていた。ある別の写真家は、政治を写真に利用していると批判していた。いわば、ジャーナリスト的であり、屹立すべき芸術という面で疑問視する声があることには、納得できる点もあった。

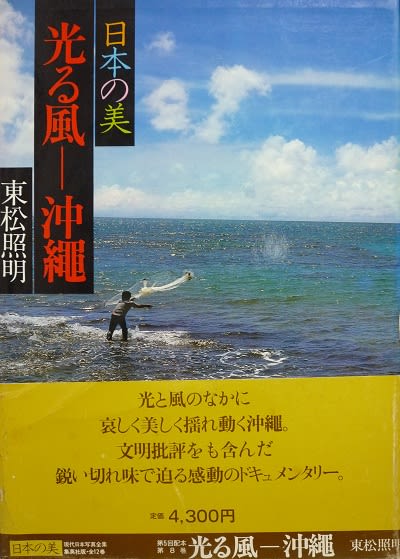

東松照明『光る風―沖縄』(集英社、1979年)という写真集がある。沖縄に「片思い」した写真家による、沖縄本島や離島のスナップ群である。

勿論、「絵葉書写真」などではない。しかし、生々しいドキュメントでもない。不可逆的な時間の流れの中で、空間のゆらぎを捉えた作品でもない。実に不思議な時空間である。

言ってみれば、「皮膚感」ではなかろうか。存在は、目の前にある。その被写体との関係性を、偽装することはなされない。ただ在るものが在る。そのインターフェイスは、「皮膚」である。

作品のほとんどは、6×6の中判で撮られている。カメラは何だろうか。『季刊クラシックカメラ No.13 ツァイス再見』(双葉社、2001年)には、東松照明のカメラに関する記事があり、この写真集に遡ること数年前の『太陽の鉛筆』が、ミノルタオートコードと、マミヤC330で撮られたのだとある。そうかもしれない。しかし、その後に入手し、海で転倒して壊したというローライフレックス2.8Fが使われていた可能性もある。よくわからないが、このドライな感覚は、ミノルタオートコードのものであるような気がする。

カメラが何にせよ、この作品群は、6×6でこそ創出されたものだ。精細でドライな描写と、スクエア画面でこそ、これらが産まれている。うまく言えないが、そう思えてならない。フォーマット自体が写真を左右することもある。

晩年は、キヤノンのデジタル一眼レフを使っていたらしい。デジタル撮影にデジタル出力の感覚は、やはり「皮膚感」であった。

国頭村奥

久高島

●参照

○東松照明『南島ハテルマ』

○東松照明『長崎曼荼羅』

○「岡本太郎・東松照明 まなざしの向こう側」(沖縄県立博物館・美術館)

○平敷兼七、東松照明+比嘉康雄、大友真志

○東松照明『新宿騒乱』

○仲里効『フォトネシア』

○沖縄・プリズム1872-2008

○豊里友行『沖縄1999-2010』、比嘉康雄、東松照明