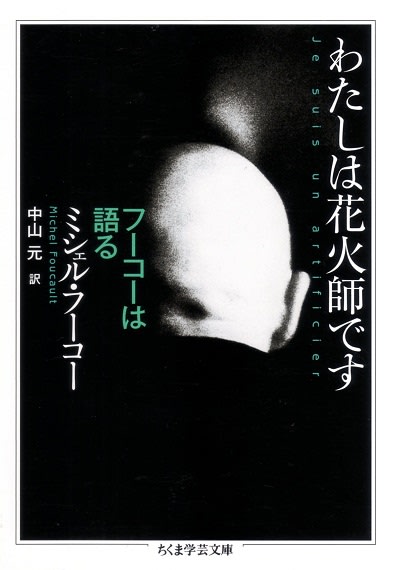

ミシェル・フーコー『わたしは花火師です』(ちくま学芸文庫、2008年)を読む。フーコーが1970年代に行った講演録集である。

この時期、ちょうど『監獄の誕生』(1975年)を上梓する前後。フーコー思想の幹である権力や知について、語り言葉でわかりやすく述べたものになっている。

とは言え、その言葉が孕む内容は苛烈であり、まさに、フーコー自身が言うように「花火師」のものだ。読んでいて、あまりの面白さに笑い出しそうになってくる。

権力は、あらゆる毛細血管にまで浸透していること。批判とは、権力とのセットで発展してきたこと。権力と知とは対立概念ではなく、互いに交錯して出来あがっていること。それらは体系的・構造主義的・統一的なものなどではないこと。医療も、管理や権力の発展とともに変貌してきたこと。大学や個別の学問が閉ざされた世界において存在していること。

そして、『狂気の歴史』、『知の考古学』、『監獄の誕生』などにおいて問うたことは、18世紀における近代の<しきい>であったこと。

おそらくは、フーコー自身がゲイであったことや、権威や管理に対する憎悪のようなものを考えあわせて彼の思想をとらえることは間違いなのだろう。しかし、人となりは語りから感じられることであり、その上でフーコーの思想を読むことはマイナスにはならない。

それにしても、既存のシナプスのようなものに異議を唱えるあたりには、ジル・ドゥルーズとの共通点を強く印象付けられてしまう。以下の発言など、まさに<逃走線>そのものではないか。

「―――これは終りなき戦争のようなものでしょうか。

そうだと思います。

―――この戦争で、あなたの敵は誰ですか。

わたしの敵は人ではなく、むしろディスクールにおいて、できればわたしのディスクールにおいて跡づけることのできるある種の<線>のようなものです。わたしはその<線>から離れたい、その<線>を厄介払いしたいと願っているのです。いずれにしてもこれは戦争なのです。そして戦争では軍隊が道具であるように、わたしのディスクールは一つの道具のようなもの、むしろ一つの武器のようなものなのです。あるいは火薬の詰まった袋のようなもの、火炎瓶のようなものなのです。最初の譬えに戻るならば、これはある花火師(アルティフィシェ)の物語なのですから・・・・・・。」

●参照

○ミシェル・フーコー『狂気の歴史』(1961年)

○ミシェル・フーコー『知の考古学』(1969年)

○ミシェル・フーコー『ピエール・リヴィエール』(1973年)

○ミシェル・フーコー『監獄の誕生』(1975年)

○ミシェル・フーコー『コレクション4 権力・監禁』

○ジル・ドゥルーズ『フーコー』(1986年)

○桜井哲夫『フーコー 知と権力』

○ルネ・アリオ『私、ピエール・リヴィエールは母と妹と弟を殺害した』(1976年)