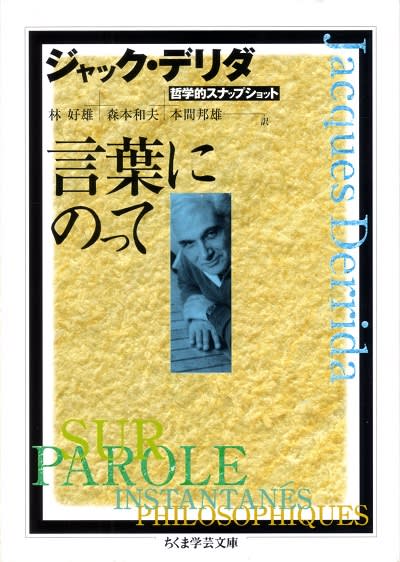

ジャック・デリダの対談集『言葉にのって 哲学的スナップショット』(ちくま学芸文庫、原著1999年)を読む。

Wikipediaのデリダに関する頁を読むと、ノーム・チョムスキーが「単純なアイデアをむやみな修辞で記述している」と批判していたとあって、吹き出してしまう。晦渋はデリダに限った話ではないと思うのだが、たしかに、このような対談集においてすら、無駄に言葉をこねくりまわしているような気がしてくる。対談でも難解だと指摘され、デリダは、正確に読解しないほうが悪いなどと開きなおっている(笑)。

まあ、それは下らない話。わたしのような門外漢は、難解なテキストを音楽を聴くように体感し、自分勝手な解釈をする自由が与えられていると思うだけである。

ここでデリダは、エマニュエル・レヴィナスに言及する(デリダは『アデュー エマニュエル・レヴィナスへ』という本も書いている >> リンク)。苛烈なる他者論である。すなわち、他者を認めるとは、まったく予測不可能な域にわが顔を晒さなければならない。現象が如何に理不尽で異常なものであっても、である。それが歓待の本質であるとする。

「たんなる良識とでも言えるようなものに依拠するならば、友愛や歓待や正義は、他者の他者性が、繰り返し言いますが、無限の、絶対的で殲滅不可能な他者性が、計算不可能ではあるけれども、勘定に入れられるところにおいてしか、存在しえません。(略)彼(レヴィナス)が友愛と歓待について語るときに、彼は《善良な感情》に屈してはいなかったのです。」

「私が《ここに私がいます》と言うとき、私は他者を前にして責任があるのであり、《ここに私がいます》は、私がすでに他者の餌食であるということを意味するのです(《餌食である》は、レヴィナスの表現です)。」

餌食! まさに近現代の国家論とは対極に位置する思想ではないのか。ここまで言われると、どうすればいいのかと竦んでしまう。

しかし、そこまでの覚悟ではなくとも、レヴィナス=デリダの他者論には重要な示唆があるのであり、それこそが、現在もナショナリズムまたはレイシズムという野蛮のもとに潰され続けていることだ。

「言語は身体なのであって、それを放棄することを彼に求めることはできないのです・・・・・・。それは、伝統であり、記憶であり、固有名詞なのです。もちろん、今日、ある国民国家に対して、迎え入れる人々に言語を、おのれの文化のようなものを習得することを放棄するように求めるのも、やはり困難です。」

また別の対談においては、デリダが『死を与える』(>> リンク)において思索したテーマが俎上にのせられる。『旧訳聖書』では、アブラハムは、自分だけに聞こえた神の声に従い、それを誰に言うこともなく、息子イサクを生贄にしようとする。予測不可能で理不尽な試練であり、ここにおいて、レヴィナスの他者論と重なりあってくる。そして、デリダは、各々の代置不可能な独異性のもとで他者に向き合わなければならず、必然として、「いかなる善良な意識も可能ではない」という結論を示す。責任とはその上で生じるというわけである。

こういった矛盾と難題の中での決定、肯定の態度こそが、脱構築のプロセスというように考えるのだろうか。

ただ、議論が「赦し」にいたると、手がつけられなくなる。「赦し」とは、デリダによれば、赦してもよいときにあらわれるものではなく、赦してはならないものに差し向けられなければならない。ここでも「予測不可能」である。類のないものとしての「赦し」であり、それは、歴史のプロセスのなかにも与えられると示唆する。それでは、侵略と虐殺の歴史、しかも血と記憶が拭い去れないものに対する「赦し」はどうあるべきだというのか。もちろん「予想不可能」である。しかし、答えが、加害の側による歴史の改竄や修正にないことは確かである。

「赦しや和解などのない歴史はありません。そして同時に、赦しの中には歴史を超える何かがあります。その何かは、歴史を中断し、狂気の瞬間のように逆説的で予想もできない瞬間において、彼方に立ち上がるのです・・・・・・。」

●参照

○ジャック・デリダ『死を与える』

○ジャック・デリダ『アデュー エマニュエル・レヴィナスへ』

○エマニュエル・レヴィナス『倫理と無限』

○エマニュエル・レヴィナス『存在の彼方へ』

○合田正人『レヴィナスを読む』