また例によってどれだけ足を運べるかわからないが。

●細江英公『ガウディへの賛歌』 @ときの忘れもの 5/9-17, 20-31 >>リンク >>行けなかった

77-78年、84年のヴィンテージプリント。

●細江英公『胡蝶の夢 舞踏家・大野一雄』 @写大ギャラリー 4/9-6/8 >>リンク

大野一雄は、むかし『天道地道』を観た。色気に期待。

●北井一夫『表現派 ドイツ』 @ギャラリー冬青 7月 >>リンク

三里塚のあとで当時評判が芳しくなかったそうだが、奇妙な建築の写真群はいいと思う(DVD『北井一夫全集2』に収録されている)。

●森山大道『レトロスペクティヴ1965-2005/ハワイ』 @東京都写真美術館 5/13-6/29 >>リンク >>感想

ハワイの陽射は森山作品では白だが、モノクロプリントでどのように焼いたか。

●土田ヒロミ『土田ヒロミのニッポン』 @銀座ニコンサロン 4/30-5/13 >>リンク >>感想

「俗神」、「砂を数える」など。

●ヴォルフガング・ティルマンス『Lichter』 @ワコウ・ワークス・オブ・アート 4/10-5/24 >>リンク >>行けなかった

ここは随分前のゲルハルト・リヒターから訪れていない。

●リー・フリードランダー『桜狩』 @ラットホール・ギャラリー 4/11-6/1 >>リンク >>行けなかった

「この世のものとは思えない、まばゆいほどの天上の光の下で, 繊細な枝や幹がからみあい、それはまた、淫らですらあった」と語っている。

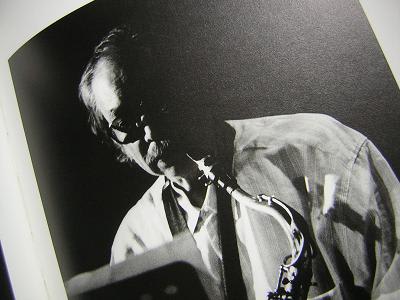

●姜泰煥×高橋悠治×田中泯 @下北沢アレイホール 5/28 >>リンク >>感想

姜泰煥のアルトサックスは、最近では、以前の循環奏法によるロングトーンと異なってきているようだ。

●池谷薫『蟻の兵隊』 @ポレポレ東中野 5/24-30 >>リンク >>行けなかった

中国山西省の残留日本軍。これまでなかなか観る機会がなかった。

●『8ミリフィルム映画祭 2008春』 @neoneo坐 5/17, 18, 22-25 >>リンク >>行けなかった

生のにじみのような8ミリ。

●坂田雅子『花はどこへ行った』 @岩波ホール 6/14-7/4 >>リンク >>感想

枯葉剤の問題は風化していない。ジャン・ユンカーマンが協力している。

●マーク・フランシス、ニック・フランシス『おいしいコーヒーの真実』 @渋谷アップリンク 5/31- >>リンク >>感想

エチオピアのコーヒー農家の様子、ひいては国際流通構造を垣間見るために。

●我部政男『沖縄近現代史と「本土化」/「国民化」政策』 @早稲田大学琉球・沖縄研究所 5/23 >>リンク >>行けなかった

ことば、教育、イデオロギーなどの側面から注目したい。

●ジョージ・ルイス『A Power Stronger Than Itself: The AACM and American Experimental Music』(University Of Chicago Press) >>リンク >>読書中

フリージャズ、アヴァンギャルドの歴史から外せないシカゴAACMについての690頁の大著。延び延びになっていたが遂に出たようだ。早速注文した。