土曜日に、誘われて、日本で働く朝鮮族のビジネス交流会に参加した。

いろいろと刺激もあり、愉快な会だった。なかでも新鮮な発見は、①生きていく活力のようなものが旺盛、②その場では自分は「少数民族」だった、③みんなそれなりに「脱北者」を見聞きした経験があった、④北朝鮮の拉致問題ばかりが歪にクローズアップされて以降、差別が激しくなった、⑤「通名」の使用もそれと無縁ではなかった。

自分も頑張らないとね。

土曜日に、誘われて、日本で働く朝鮮族のビジネス交流会に参加した。

いろいろと刺激もあり、愉快な会だった。なかでも新鮮な発見は、①生きていく活力のようなものが旺盛、②その場では自分は「少数民族」だった、③みんなそれなりに「脱北者」を見聞きした経験があった、④北朝鮮の拉致問題ばかりが歪にクローズアップされて以降、差別が激しくなった、⑤「通名」の使用もそれと無縁ではなかった。

自分も頑張らないとね。

シダー・ウォルトン『Recorded Live at the Umbria Jazz Festival』(TDK、1976年)というDVDを中古で入手した。但しヨーロッパ系のPALフォーマット。

Cedar Walton (p)

George Coleman (ts)

Sam Jones (b)

Billy Higgins (ds)

ジョージ・コールマンのテナーサックスが渋すぎる。巧すぎる。味がありすぎる。もう最高。自分のスタイルを頑なに変えなかった人である。

マイルス・デイヴィスのグループに短期間在籍したもののすぐに離脱したのは、やはり彼らの指向した過激な新規性と水が合わなかったのだろうな(その意味では、過激すぎて合わなかったサム・リヴァースとは逆ベクトル)。しかし、マイルスのCDをほとんど手放したいまでも大事に持っている『My Funny Valentine』は、ジョージ・コールマンの演奏ゆえだ。

サム・ジョーンズのベースは、相変わらず聴いていて耳に心地よく、食感のよい菓子のようだ。中音域中心だからなのだろうか。

リーダーのシダー・ウォルトンを含め、みんなビバップ魂、ハードバップ魂炸裂である。文字通り、アルチザン、アンド、アーティストなのだ。こんな最上級のノリノリの演奏を見せられたら、野外ライヴの聴客はもう忘れられなかっただろうね。村上春樹もシダー・ウォルトンを好んで聴くらしい。

●参照

○アーマッド・ジャマル『Ahmad Jamal A L'Olympia』(ジョージ・コールマン参加)

○エルヴィン・ジョーンズ『Live at the Village Vanguard』(ジョージ・コールマン参加)、『My Horns of Plenty』、『Amsterdam After Dark』

金平茂紀・永田浩三・水島宏明・五十嵐仁『テレビはなぜおかしくなったのか <原発・慰安婦・生活保護・尖閣問題>報道をめぐって』(高文研、2013年)を読む。

「テレビがおかしい」ことは、もはや誰の目にも明らかになっている。と、言いたいところだが、決して「誰の目にも明らか」では、ない。むしろ、逆に、影響を受ける人の数はどんどん増えてきているように思える。極端に言えば「洗脳装置」である。

本質的な問題は回避し、イメージだけでものを語り、反中・反韓を煽り、特定の人物を血祭りにする。実社会もそのような姿になっていることは、テレビの影響を抜きにしては考えられない。もちろん自分も無縁ではない。生活保護を巡る芸人へのバッシングについては、当初「そうだそうだ」と思い込んでおり、後でテレビ以外により提示される視点によって、はじめてそれがいかにアンバランスであったか気付いたのだから。

本書では、4氏がそれぞれの経験をもとに、「テレビがおかしい」ことの実状と原因を探っている。それらはサプライズではない。しかし、事実であるだけに、本当に、本当に怖ろしい。

原発事故の際、なぜ事実が隠蔽され、大丈夫だと視聴者に刷り込む報道ばかりがなされたのか。なぜ脱原発や反基地や慰安婦についての報道はほとんどなされないのか(これらがわかるのは現場においてであり、あるいはネットを通じてである)。なぜ尖閣問題では「いきり立つ中国」ばかりが喧伝され、その歴史的な分析や、発端となった石原都知事(当時)の狙いが報道されないのか。

各氏の話によれば、その原因は、報道側の知的退行であり、「官尊民卑」であり、権威主義であり(「先生」への依拠が重要であり、実状はさほど重要でない)、組織の論理であり、政治家や企業トップからの圧力でもあるという。多角的な視点を持ち、良心的な報道をしようとする人びとは、圧力をかけられたり、飛ばされたりして、身動きが取れなくなっている。そしてその結果、「とりあえず抑える」だけの中途半端なものができあがり、権威迎合と弱者抑圧の世界を見せられるわけである。

まずは必読である。

●参照

○永田浩三さん講演会「3・11までなぜ書けなかったのか メディアの責任とフクシマ原発事故」

○『これでいいのか福島原発事故報道』

○安世鴻『重重 中国に残された朝鮮人元日本軍「慰安婦」の女性たち』

○安世鴻『重重 中国に残された朝鮮人元日本軍「慰安婦」の女性たち』第2弾、安世鴻×鄭南求×李康澤

○新藤健一編『検証・ニコン慰安婦写真展中止事件』

○『大江健三郎 大石又七 核をめぐる対話』、新藤兼人『第五福竜丸』

○高橋哲哉『犠牲のシステム 福島・沖縄』、脱原発テント

マル・ウォルドロン『Live at the Village Vanguard』(1986年)というDVDを入手した。

Mal Waldron (p)

Woody Shaw (tp)

Charlie Rouse (ts, fl)

Reggie Workman (b)

Ed Blackwell (ds)

この豪華なメンバーに目を奪われる。

ウディ・ショウの映像を初めて観た。生硬でちょっとモーダルな感覚のトランペットである。もとより憎からず思っていた人だが、やはり、えも言われぬ魅力がある。男気というのか、背筋を伸ばし、衿を立てているような・・・。どうしても惚れてしまう。

エド・ブラックウェルのズンドコ節も、レジー・ワークマンの独特なリズムも健在。もう少しソロを聴けるとよかった。チャーリー・ラウズのテナーサックスは、これまでセロニアス・モンクとのセットくらいにしかみていなかったのだが、じっくり聴くと実に味がある。特に「All Alone」でのソロが素晴らしい。

そしてマル・ウォルドロンである。ソロでも伴奏でも、単一のトーンの繰り返しを基調として、哀しい印象の和音を積みかさねていく。「Fire Waltz」のイントロ部において、いくつかの装飾のあと、あのテーマが出てくると、やはり動悸動悸する。マルは紛れもない唯一者だった。

1995年、新宿ピットインでマルにサインを貰った。わたしの宝。

●参照

○マル・ウォルドロン最後の録音 デイヴィッド・マレイとのデュオ『Silence』

○『Interpretations of Monk』

○エリック・ドルフィー『At the Five Spot』の第2集

「スポーツ報知」が、松井秀喜引退特集号を出しているはずだと思い、通勤中にコンビニに立ち寄ったところ、「日刊スポーツ」も同様の特集号を出していた。

パワーヒッターというより、自分にとっては、鞭のようなキレを持ったバッター。同じジャイアンツの吉村禎章を数倍グレードアップしたような・・・。

読んでいると涙腺がゆるむ。WBCに出てほしかったな。

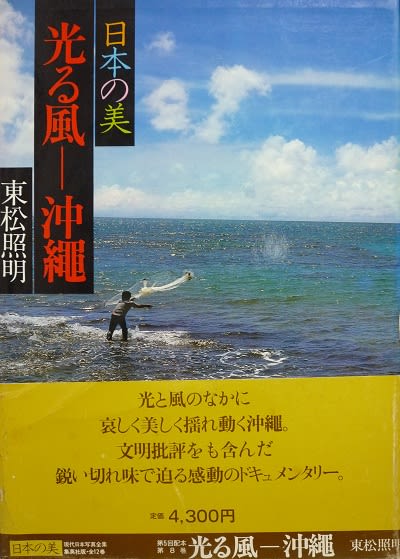

東松照明さんが亡くなった。

賛否両論が喧しい写真家でもあった。政治との近さをしばしば指摘されていた。ある別の写真家は、政治を写真に利用していると批判していた。いわば、ジャーナリスト的であり、屹立すべき芸術という面で疑問視する声があることには、納得できる点もあった。

東松照明『光る風―沖縄』(集英社、1979年)という写真集がある。沖縄に「片思い」した写真家による、沖縄本島や離島のスナップ群である。

勿論、「絵葉書写真」などではない。しかし、生々しいドキュメントでもない。不可逆的な時間の流れの中で、空間のゆらぎを捉えた作品でもない。実に不思議な時空間である。

言ってみれば、「皮膚感」ではなかろうか。存在は、目の前にある。その被写体との関係性を、偽装することはなされない。ただ在るものが在る。そのインターフェイスは、「皮膚」である。

作品のほとんどは、6×6の中判で撮られている。カメラは何だろうか。『季刊クラシックカメラ No.13 ツァイス再見』(双葉社、2001年)には、東松照明のカメラに関する記事があり、この写真集に遡ること数年前の『太陽の鉛筆』が、ミノルタオートコードと、マミヤC330で撮られたのだとある。そうかもしれない。しかし、その後に入手し、海で転倒して壊したというローライフレックス2.8Fが使われていた可能性もある。よくわからないが、このドライな感覚は、ミノルタオートコードのものであるような気がする。

カメラが何にせよ、この作品群は、6×6でこそ創出されたものだ。精細でドライな描写と、スクエア画面でこそ、これらが産まれている。うまく言えないが、そう思えてならない。フォーマット自体が写真を左右することもある。

晩年は、キヤノンのデジタル一眼レフを使っていたらしい。デジタル撮影にデジタル出力の感覚は、やはり「皮膚感」であった。

国頭村奥

久高島

●参照

○東松照明『南島ハテルマ』

○東松照明『長崎曼荼羅』

○「岡本太郎・東松照明 まなざしの向こう側」(沖縄県立博物館・美術館)

○平敷兼七、東松照明+比嘉康雄、大友真志

○東松照明『新宿騒乱』

○仲里効『フォトネシア』

○沖縄・プリズム1872-2008

○豊里友行『沖縄1999-2010』、比嘉康雄、東松照明

東京湾に残る数少ない干潟・三番瀬。

環境保護団体や市民団体の間では、この三番瀬を貴重だとしてもう手を加えずに保全すべきか、既に不健全な生態となっているために必要な開発を行ったうえで保全すべきかについて、長いこと意見が分かれている。

三番瀬にある3漁協のうち、船橋市漁協のみが、その管轄部分について、ラムサール条約への登録を目指して動いていた。すなわち、前者側の立場である。(2010年11月30日のシンポジウム >> リンク)

なお、三番瀬の漁業については、浦安漁協が既に漁業権を完全放棄した(1971年)ため、市川側では南行徳漁協と行徳漁協、船橋側では船橋市漁協が漁業権者となっている。ノリの養殖は「区画漁業権」(海苔ヒビにより場所を占有するため)、アサリ漁業などは「共同漁業権」という形である。

この件によらず、海辺の開発を巡っては常に漁協・漁業権のあり方がクローズアップされてきた。わかりにくい概念である。最近では、山口県の上関原発を巡り、漁協間・漁協内での諍いが起きている。

昨年末(2012年12月22日)に、船橋市漁協は、ラムサール条約推進から漁場再生へと一時的な方針転換を行っている。アサリの漁獲量減少とそれによる渡り鳥減少を受けて、3漁協で連携協力するという。(>> リンク)

これをもって、保全のための開発を認めるべきかどうかの論争に決着がついたというわけではないのだろうが、ひとつの重要なターニングポイントになることは確かだろう。

三番瀬、タマシキゴカイの糞と卵(2007年6月撮影)

●参照

○『みんなの力で守ろう三番瀬!集い』 船橋側のラムサール条約部分登録の意味とは

○船橋の居酒屋「三番瀬」

○市川塩浜の三番瀬と『潮だまりの生物』

○日韓NGO湿地フォーラム

○三番瀬を巡る混沌と不安 『地域環境の再生と円卓会議』

○三番瀬の海苔

○三番瀬は新知事のもとどうなるか、塩浜の護岸はどうなるか

○三番瀬(5) 『海辺再生』

○猫実川河口

○三番瀬(4) 子どもと塩づくり

○三番瀬(3) 何だか不公平なブックレット

○三番瀬(2) 観察会

○三番瀬(1) 観察会

NHK Eテレの『日本人は何を考えてきたのか』枠で放送された、『大本教 民衆は何を求めたのか』を観た。(2013/1/6)

江戸末期から明治初期にかけて勃興したいくつもの民衆宗教。この中で、大本教は、時代の要請として拡がっていく。番組では、その歴史的な意味を提示していた。

ひとつは、明治の近代国家作りへのアンチテーゼ。人間主義とは対極にある弱肉強食的な世界への傾倒に抗するものとして、貧困の底にあった出口なおが、筆先という強烈な言葉をぶつけたわけである。

近代国家にビルトインされた国家神道と、大本があるべき世界として掲げた神国の道との間には、必然的に「ずれ」が生じた。これは国家にとって非常に都合が悪い。大本の求心力が強かっただけに、弾圧に結びついた。出口なおは、アマテラスの天岩戸の物語を悪いものだと断じる。アマノウズメが天岩戸の前で踊り、アマテラスを騙すことによって引っ張りだしたとすることを、要は「ウソ」により開けた世界だとしたのである。これは驚くべき指摘だ。

そして、世界平和を謳う上でのネーションの否定。勿論、日本がそれを率いることだとすることで、結果的に、日本のアジア侵略を側面支援することとなった。

大本教を、近代と民衆という観点のなかに位置づけることは、とても興味深い観点だった。

アーチー・シェップ『The Way Ahead』(Impulse!、1968年)。

何しろ冒頭のゆったりとしたベースのピチカートの中、おもむろに、シェップが吹きはじめるテナーサックスの音一発でやられてしまった盤である。久しぶりに大音量で聴いて、また動悸が激しくなっている。何だこれは。

Archie Shepp (ts)

Jimmy Owens (tp)

Grachan Moncur III (tb)

Walter Davis, Jr. (p)

Ron Carter (b)

Beaver Harris (ds #1,2)

Roy Haynes (ds #3,4)

4曲の演奏すべてが素晴らしいという、紛れもない名盤(※ボーナストラック2曲は、『Kwanza』と同じなので省略)。シェップの作品にはさまざまなスタイルのものがあるが、このようにブルースを前面に押し出したものは何度聴いても感激する。

金管2本を加えた分厚いフロントの音も良いし、その中で、囁いたり叫んだりするシェップの塩辛いテナーの音が迫力とともに浮かび上がる。ダブルリップで涎を垂らしながら吹くシェップの姿が想像できてしまう。たまに、管全体を不必要なほど反響させて、ノイズを入れまくるブロウもまた刺さる。

弦がユルユルのベースの代名詞たるロン・カーターは好みでないのだが、ここでは許す(笑)。ドラムスは、前半はやかましくて熱いビーヴァー・ハリス、後半はキレで勝負のロイ・ヘインズ。やはりブルージーなウォルター・デイヴィスJr.のピアノもハマっている。いやあ、すべてが揃っている感じ。

冒頭の「Damn If I Know (The Stroller)」とは逆に、スタンダード曲「Sophisticated Lady」では、シェップの無伴奏ソロから始まり、やがてベースが入っていく。これも何度も聴いてしまう演奏である。

●参照

○『Jazz in Denmark』 1960年代のバド・パウエル、NYC5、ダラー・ブランド

○アーチー・シェップの映像『I am Jazz ... It's My Life』

○イマジン・ザ・サウンド

山秋真『原発をつくらせない人びと―祝島から未来へ』(岩波新書、2012年)を読む。

山口県上関町の祝島における長い上関原発への抵抗の経緯が、まとめられている。政権交代により、また風向きが変わってきているいま、まずは読むべきである。

日本全国で「原発をつくらせなかった地」が、地図で示されている。これこそ共有されるべき記憶だろう。この中には、新潟県の巻町(>> リンク)も、上関を除く山口県の3箇所(>> リンク)も含まれている。

●参照

○長島と祝島 >> リンク

○長島と祝島(2) 練塀の島、祝島 >> リンク

○長島と祝島(3) 祝島の高台から原発予定地を視る >> リンク

○長島と祝島(4) 長島の山道を歩く >> リンク

○既視感のある暴力 山口県、上関町 >> リンク

○眼を向けると待ち構えている写真集 『中電さん、さようなら―山口県祝島 原発とたたかう島人の記録』 >> リンク

○『これでいいのか福島原発事故報道』 >> リンク (上関の原発反対運動について紹介した)

○1996年の祝島の神舞 『いつか 心ひとつに』 >> リンク

○内田康夫『赤い雲伝説殺人事件』 寿島=祝島、大網町=上関町 >> リンク

○纐纈あや『祝の島』 >> リンク

○山口県の原発 >> リンク

○『これでいいのか福島原発事故報道』 >> リンク

新崎盛暉『沖縄現代史』(岩波新書、2005年)を再読する。

改めて、様々な発見があった。

本土から沖縄へのしわ寄せ

●言うまでもない、天皇からマッカーサーに伝えられた天皇メッセージ(1947年)。「アメリカが、日本に主権を残し租借する形で、25年ないしそれ50年、あるいはそれ以上、沖縄を支配することは、アメリカ・日本両国の利益になる」

●岸・アイゼンハワー会談(1957年)により、日本国民の反米感情を鎮めるため、日本から地上戦闘部隊(とりわけ海兵隊)が撤退し、沖縄に移駐した。安保条約成立(1952年)から改定(1960年)までに、日本本土の米軍基地は4分の1に減少し、その一方、沖縄の米軍基地は2倍に増えた。

●沖縄返還(1972年)をはさむ数年間で、日本本土の米軍基地は3分の1に減少したが、沖縄の米軍基地は数%しか減らなかった。那覇空港に置かれていた海軍機P3の移駐先について、佐藤政権・福田外相は、米国に対し、岩国や三沢に移駐されれば政治問題を引き起こすため、沖縄の別の基地に移駐するよう要請した(1972年)。

沖縄における抵抗とそれに対する圧力

●沖縄戦における日本軍の行動を追及しようとするのは、1970年代に日本政府が自衛隊の沖縄配備をごり押ししようとしはじめる時からである。

●沖縄返還(1972年)を境に、各組織が本土とつながれ、現地の闘争の空洞化・地域共闘の困難化を生んだ。

●自衛隊の必要性を認める者が年々増えた。その理由として、自衛隊基地が米軍基地に比べて目立たないこと、自衛隊員が制服で街中を闊歩するのを意識的に避けてきた(公然化するのは90年代末から)こと、不発弾処理・急患輸送など民生協力に熱心なことが挙げられる。しかし、時折、根強い反自衛隊感情が表面化した。

●1985年調査では、沖縄の「日の丸」掲揚率は小学校6.9%、中学校6.6%、高校ゼロ、そして「君が代」斉唱はすべてゼロだった。沖縄返還時のシンボルとしての「日の丸」が、もはや疑問の対象となっていた。1987年海邦国体に向け、文部省(当時)の通知をもとに、沖縄県の保守政党や教育行政担当者は狂奔し、抵抗する者に陰険な圧力をかけた。その結果、「日の丸」掲揚率は全国平均を追いぬいた。戦後日本が40年かけて作り出した状況を、沖縄の地域権力者は、わずか2年足らずで作りあげたことになる。例外が、卒業生の拒否であった(ドキュメンタリー映画『ゆんたんざ沖縄』で描かれている)。またこの流れの中で、知花昌一氏が「日の丸」を焼いた。

日米安保再編と基地機能強化

●二国間の安全保障体制のみならず、周辺事態への対応を含めた体制への転換は、1995-96年の「日米安保再定義」の中で出てきたように思われがちだが、実は、政府による米軍基地強制使用の裁決申請理由(1991年)のなかに既にあらわれている。

「日米安保体制は、わが国を含むアジア・太平洋の平和と安全にとって不可欠な枠組として機能してきており、また、駐留軍は、日米安保条約に基づき、我が国の安全に寄与し、・・・」

●基地の移設は基地の強化をもたらす。このことは、辺野古新基地の問題が「普天間移設」というオブラートに包んで語られることと無関係ではない。

●米軍用地特措法の適用(1982年)は、本土では、立川基地の拡張などに使われたことはあったが、休眠状態にあった。20年ぶりの沖縄での適用は、保守県政の誕生によって容易になっていた。

●著者は大田県政の一貫性のなさ、時に毅然としなかった態度に対して非常に厳しい。

本書は、韓国語と中国語にも訳されている。それを記念して開かれたシンポジウム(2010年)の記録が、 『アジアの中で沖縄現代史を問い直す』(沖縄大学地域研究所ブックレット)として出されている。

中国、台湾、韓国からのパネリストの発言を追っていくと、新しい視点を見出すことができる。

そのひとつは、沖縄という場所での支配と抵抗のあり方が、まだ東アジアで共有されるには至っていないこと。

また、東アジアでの支配と抵抗の歴史をつないでいくべきだという考え。例えば、普天間基地に民間人が立ち入ることができなくなり、遺骨がそのままになっているということと、韓国の済州島四・三事件(1948年)での遺骨がやはり空港の下に眠っていることとの共通点。 沖縄戦(1945年)、台湾の二・二八事件(1947年)、朝鮮戦争(1950年-)などを位置づけた歴史観の形成。

ネイションと地域という問題。台湾は、日中国交正常化(1972年)や、韓国・中国国交正常化(1992年)をもって、相手国にとって国家から地域に変ったという視点がある。また、八重山と台湾が近いのに直接の行き来が難しいという問題もある。国家レベルでの交渉や軋轢ではなく、地域や人のリンクを強化していこうというビジョンである。(例えば、最近の日中問題のなか、民間交流は続けていくべきだという掛け声だけはあるが、さてそれをどうするのかという具体的な視点は、それを謳う者には乏しい。)

示唆に富む2冊の本。よくわかっているという人にもそうでないという人にも読んでほしい。

●参照

○新崎盛暉氏の講演(2007年)

○新崎盛暉『沖縄からの問い』

○高野孟『沖縄に海兵隊はいらない!』

○前泊博盛『沖縄と米軍基地』

○屋良朝博『砂上の同盟 米軍再編が明かすウソ』

○渡辺豪『「アメとムチ」の構図』

○渡辺豪『国策のまちおこし 嘉手納からの報告』

○エンリコ・パレンティ+トーマス・ファツィ『誰も知らない基地のこと』

○宮城康博・屋良朝博『普天間を封鎖した4日間』

○由井晶子『沖縄 アリは象に挑む』

○久江雅彦『日本の国防』

○久江雅彦『米軍再編』、森本敏『米軍再編と在日米軍』

○『現代思想』の「日米軍事同盟」特集

○ゆんたく高江、『ゆんたんざ沖縄』

○終戦の日に、『基地815』

○『基地はいらない、どこにも』

○知念ウシ・與儀秀武・後田多敦・桃原一彦『闘争する境界』

○鎌田慧『沖縄 抵抗と希望の島』

○アラン・ネルソン『元米海兵隊員の語る戦争と平和』

○10万人沖縄県民大会に呼応する8・5首都圏集会(オスプレイ阻止)

○オスプレイの危険性(2)

○オスプレイの危険性

○6.15沖縄意見広告運動報告集会

○オスプレイの模型

○60年目の「沖縄デー」に植民地支配と日米安保を問う

○辺野古の似非アセスにおいて評価書強行提出

○2010年12月のシンポジウム「沖縄は、どこへ向かうのか」

○シンポジウム 普天間―いま日本の選択を考える(1)(2)(3)(4)(5)(6)

○『世界』の「普天間移設問題の真実」特集

○大田昌秀『こんな沖縄に誰がした 普天間移設問題―最善・最短の解決策』

○二度目の辺野古

○2010年8月、高江

○高江・辺野古訪問記(2) 辺野古、ジュゴンの見える丘

○高江・辺野古訪問記(1) 高江

○沖縄・高江へのヘリパッド建設反対!緊急集会

○ヘリパッドいらない東京集会

○今こそ沖縄の基地強化をとめよう!11・28集会(1)

○今こそ沖縄の基地強化をとめよう!11・28集会(2)

○「やんばるの森を守ろう!米軍ヘリパッド建設を止めよう!!」集会

インパルス時代のキース・ジャレットは「アメリカン・カルテット」を組んでいる。のちに、ピアノトリオ「スタンダーズ」でマンネリ地獄に陥ったように思える自分にとっては、少し「いかがわしい」キースのほうが好きなのだ。

パートナーのドラムスは、「寸止め」のようなストレスを感じさせるジャック・デジョネットよりも、柔軟に伸び縮みするポール・モチアンのほうが好みであるし、チャーリー・ヘイデンの暗く深い沼のようなベースもまた好みである。何と言っても、デューイ・レッドマンのサックス。

Keith Jarrett (p, etc.)

Dewey Redman (ts, etc.)

Charlie Haden (b)

Paul Motian (ds)

Guilherme Franco (per)

『MYSTERIES / the impulse years 1975-1976』というボックスセットには、『Shades』(1975年)、『Mysteries』(1975年)、『Byablue』(1976年)、『Bop-be』(1976年)の4枚が収録されている。タイトル通り、1975-76年の作品である。

最後の1枚だけにギレルミ・フランコのパーカッションが参加している意外は、がっちりと、4人の「アメリカン・カルテット」が演奏している。ただ、雰囲気はそれぞれ異なる。

特に、『Byablue』は、ほとんどポール・モチアンの曲をフィーチャーしているためか、「泣き」の曲想が多い。これが聴くたびに堪らない。

それを除き、ほとんどを占めるキースの曲は、泣きから悦びに転じるようなものが、かなりある。雰囲気としては、フォークであり、フラワー・ムーブメントである。このことは、キースが最初期にチャールス・ロイドのグループに参加していたことと無縁でないに違いない。

これらよりも前に吹き込まれた『Death and Flower』 (Impulse!、1974年)は、4枚のどれにも似ていない、言ってみれば異色作である。日本盤には『生と死の幻想』という奇妙なタイトルがつけられている。

Keith Jarrett (p, etc.)

Dewey Redman (ts, etc.)

Charlie Haden (b)

Paul Motian (ds)

Guilherme Franco (per)

目玉はA面を使った長尺のタイトル曲。 もうやり過ぎというほど抒情的で、何度聴いても、黙って聴き惚れてしまう。

どのプレイヤーも素晴らしいのだが、やはりMVPはデューイ・レッドマンの音色である。彼の何が良いのか説明が難しく、「味」としか言えないのだが、エッジが丸く微妙なニュアンスを付ける音はやはり独自のものだった。彼が2006年に亡くなったときは、いちファンとして悲しかった。

●参照

○70年代のキース・ジャレットの映像

○ピーター・ブルック『注目すべき人々との出会い』、クリストのドキュ、キース・ジャレットのグルジェフ集

○鈴木志郎康『隠喩の手』(アメリカン・カルテットを流している)

○ニコラス・ローグ『ジェラシー』(『ケルン・コンサート』を使用)

新年早々、マルク・ペストラク『ピルクスの審問』(1979年)のDVDを観る。

スタニスワフ・レムの短編連作集『宇宙飛行士ピルクス物語』の1編「審問」の映画化である。

レムの小説を原作とする映画には、アンドレイ・タルコフスキー『惑星ソラリス』、そのリメイク版(観ていない)、インドジヒ・ポラーク『イカリエ号XB1』があるが(他に何かあったっけ)、タルコフスキーの作品はもう別格としても、この映画は決して悪くない。ポーランドとソ連の製作ゆえ、同じ東欧のチェコスロバキア(当時)で製作された『イカリエ号XB1』のショボさを半ば期待して観たのだが、そんなものではない。宇宙船が「ピロ~」などといううら寂しい電子音をたててよろよろ飛ぶことはないし、セットも結構ちゃんと作ってある。

映画は原作にほぼ忠実である。

ピルクスは、ユネスコ(勝手に使っていいのか)に呼び出され、奇妙なミッションを依頼される。いくつもの民間企業が精巧なロボットを作っており、それらが宇宙での仕事に耐えうるのかどうか、試してほしいというものだった。企業はロボット開発で激しく競争しており、そのために、ピルクスは暗殺されそうにさえなる(ここが原作に追加されたエピソード)。但し、クルーの誰がロボットなのか、事前にピルクスには明かされない。ところで、ロボットは「非線形」と呼ばれている(たいへんなユーモアだ)。

さて乗ってみると、何人ものクルーが、私がロボットですが安心です、私は人間ですが誰某はロボットに違いありません、などと三々五々告げにやってくる。そして、カッシーニの輪(土星の環の空隙)に来ると、探査機を打ち出せないトラブルが起きる。実はロボットが予め誤作動を仕組んでおき、ピルクス船長に止めてもらう計画だった。ロボットの有用性が証明されれば、大量生産され、自分たちの価値が貶められてしまうと判断したのだった。しかし、思惑が外れ、ロボットはおかしな行動に出る。

エンタテインメントではあるが、面白いテーマ性も提示しているように思える。

例えば、政府や国連がコントロールできない民間企業の活動(軍事産業など)へのアナロジイ。

あるいは、人間が、感情を共有できるかどうかわからない存在と、如何に共存できるか。未来の人工知能だけでなく、民族、言語、国籍という壁が感情の共有を妨げ、それが為に無数の軋轢が生じている歴史を考えても、これは示唆的であるに違いない。

もし、その共存の相手が、個々人の心の裡にある記憶や感情の残滓(が、可視化された化物)ということになれば、これはもう『惑星ソラリス』である。その点で、この作品はレム的であると納得できた。

ところで、ピルクス船長が、搭乗前にあるクルーに対し、「神を信じるか?」と尋ねる。肯定しなければ宇宙船には乗せないという。これを、カール・セーガンが読んでいて、『コンタクト』の元ネタにしたのではないかという仮説を立ててみるがどうか。

スタニスワフ・レムの原作『宇宙飛行士ピルクス物語』(ハヤカワ文庫、原著1971年)は、大御所の故・深見弾の訳だが、どうもこれが馴染めず・・・。国書刊行会のレムのシリーズに、新訳など入っていないのだろうか。

中北浩爾『現代日本の政党デモクラシー』(岩波新書、2012年)を読む。

昨年12月の衆院選直前までの状況を踏まえた本書を読むことにより、いま問題視される小選挙区制の導入経緯を振り返ることができる。前回は民主党、今回は自民党に、雪崩のように票が集まった。勿論、それは「民意」を反映したものではないと批判されるわけだが、ある程度は予期された未来でもあった。

もとより、リクルート事件に象徴されるような金権腐敗が、中選挙区制に起因するという分析がなされていた。また、比例代表制や中選挙区制によっていくつもの政党が並び立つと、政策は政党間の談合で成立するような構造になってしまい、それが政治的決定力を欠く原因であるともされていた。

1994年、細川政権での選挙制度改革を主導した小沢一郎が指向した二大政党制は、それにより権力を得る政治集団の決定力を増やすためのものだった。小沢にとっては強い政治的リーダーシップの創出こそが狙いであったのであり、彼の中では「政治の主役は有権者ではなく政治家であり、民意の代表は二義的な問題に過ぎない」とする本書の指摘は重要である。(一方、細川護煕は「穏健な多党制」を指向しており、二大政党制を過渡的なものとして捉えていた。しかし、のちにこのことを悔んでいる。)

この流れが、必然的に、民主党を生み、政権交代を実現し、少数者しか支持していない自民党の政権奪取という大矛盾を作り出した。

小沢一郎は、民主党の政権運営能力を危惧し、政権交代前に大連立をもくろみ失敗した(福田政権時)。このときに、消費税増税などの必要悪に道筋をつけておこうとしたのだという。しかし、それはトレンドを手前勝手に解釈した暴走というものである。

小選挙区制は、政党への包括的な委任ではなく、個別政策への有権者の支持を反映しやすいものであるとも解された(ここに、小沢ビジョンとの乖離がある)。マニフェストは、そのような文脈で登場してきた。しかし、ふたを開けてみると、有権者は細かいマニフェストを読んで政党を選ぶわけでもなく、結果的に、それは選挙のためだけのイメージ戦略に堕した。政治的なビジョンを共有しない烏合の衆・民主党が、マニフェストを実行できなかったのも当然のことだったと言えるのかもしれない。

興味深い分析がある。衆院選における比例代表についても、二大政党化が進んでいるというのである。この理由として、著者は、主戦場たる小選挙区での争いに有権者の注目が集まり、比例区での有権者の投票行動にも影響を与えるからだという。このことは、今回の選挙におけるメディアの社会的責任にも関連するような気がする。事前に自民党圧勝と煽ったことは何をもたらしたのか、ということだ。

二大政党化による政治的決定力の獲得とはいっても、結局は、政党間ではなく、政党の中で調整と交渉と談合が行われるわけであり、そもそもの狙いは間違いであったというべきだろう。それ以上に、多様な意見が圧殺され、極端な政策を掲げる政権が現れるという、あまりにも大きな危険が出てきている。

本書の言うように、衆院選についても、比例代表制の比重を高めていくべきだろう。現在の自民党政権は、それをしたがらないだろうが。

●参照

○2012年12月衆院選

○小林良彰『政権交代』

○山口二郎『政権交代とは何だったのか』

○菅原琢『世論の曲解 なぜ自民党は大敗したのか』

○西川伸一講演会「政局を日本政治の特質から視る」