大田区の沼部駅近くにある「いずるば」というスペースに足を運んだ(2017/3/11)。

齋藤徹さんが新たなワークショップを行うということであり、また、とてもジャンル横断的・越境的であり、さらにはプロ・アマ問わず、表現者・リスナー問わずという位置付けだった。ならばわたしもオブザーバー的にハジッこに座っても叱られないだろうと思った次第。

会場には、テツさんの他に矢萩竜太郎さん、喜多直毅さん、笠松環さん、佐々木久枝さん、鈴木ちほさん、大塚惇平さんといった表現者も、わたしのようなリスナーも集まった。20人ほどで車座になってあれこれと発言した。

もとよりきっかけとしてのテーマ群が、ここに書かれているように、一貫性と発散のいずれが指向されているのか不明なものどもである。

徹とジャズ(騒・阿部薫・富樫雅彦・高柳昌行・豊住芳三郎・アケタ・川下・梅津和時・板倉克行・宇梶昌二・広木光一・井野信義・林栄一・小山彰太・黒田京子・

(エリントン・ミンガス・ドルフィー・サッチモ・オーネット・

徹と邦楽・雅楽・能楽(栗林秀明・沢井一恵・石川高・高田和子・久田舜一郎・海童道・

徹とタンゴ(シエテ・プグリエーセ・ピアソラ・小松亮太・弦311・

徹と沖縄・奄美(ジャバラ・劇団衝波ー照屋義彦・アタカーバル・オンバクヒタムへ

徹と韓国音楽(金大煥・姜泰煥・金石出・李光寿・安淑善・李太白・ジョセリンクラーク・ヒョウシンナ・アラスカ・

徹とアジア(韓国関係・ザイクーニン・タイ・ラオス・インドネシア

徹とインプロ(バール・フィリップス、ミッシェル・ドネダ、レ・クアン・ニン、今井和雄、喜多直毅、ロジャー・ターナー、ORT系、フレデリックブロンディ、ザビエ・シャルル、鈴木昭夫、

徹と歌(さとうじゅんこ・松本泰子・

徹とブラジル音楽(シコ・ブアルキ、ミルトン・ナシメント、カエターノ・ヴェローゾ、ピシンギーニャ、ジルベルト・ジル、トム・ジョビン、かみむら泰一、オオタマル

徹とコントラバス(ゲイリー・カー、ミロスラフ・ヴィトウス、バール・フィリップス、バリー・ガイ、ジョエル・レアンドル、セバスチャン・グラムス、ペーター・コバルト、井野信義、GEN311,鶴屋弓弦堂、弦楽器工房高崎、弦楽器の山本、南谷洋策

徹と美術(大成瓢吉・小林裕児・佐藤万絵子

徹とライブペインティング(小林裕児、佐藤万絵子

徹と書(乾千恵・平野壮弦

徹と舞踏(アスベスト館・アイコン・工藤丈輝・岩下徹・田中泯・

徹と演劇(演劇集団「太虚TAO」・カントール・太田省吾・岸田理生・庄﨑隆志・うたをさがして・

徹とコンテンポラリーダンス(ジャン・サスポータス・武元加寿子・黒沢美香・上村なおか・東野祥子・佐草夏美・

徹と伝統

徹と障がい者(態変・矢萩竜太郎・庄﨑隆志・鉄地川原・かたるべプラス・養護学校・

徹と聾(庄﨑隆志・南雲麻衣・貴田みどり・米内山明宏・

徹とダウン症(矢萩竜太郎

徹と自閉症(ドイツプロジェクト・東田直樹・

話題になるトピック

即興

発見(discover と recover )

技法

記憶

ノイズ

コトバ

祝祭とエンターテイメント

今・ここ・私 聴く・待つ・信じる

自分とは?

プロ・アマ

共鳴

共振

ミラーニューロン

同期

非線形

ビブラート

浸透

効果

輪郭

意味

白川静

野口晴哉

野口三千三

三木成夫

パスカル・キニャール

従って、話題も統一性をもって何かに収斂するものとはなりえない。むしろそれがねらいのようだった。とは言え会話でも意図してかどうなのか、いくつかのクラスターを形成するものである。

祝祭とエンタテインメント、場の共有:

祝祭的な場(「いずるば」も「出ずる場」)においては、聴き手とやり手とが同じ地平に立ち、別の地平にあるものをともに創出する。この「場」を創ることが大事であって、テツさん曰く、たとえば、韓国の故・金石出さんがちょっと演奏するだけで「空間が浮くような」感覚が生まれたのだった。

自分の演奏や表現だけに注力し周囲を敢えて見ないということは多くなされてきた。しかし、そうではなく、周囲を「ぼんやり見る」こと。ミラーニューロン。

効果的たらんとする動きへの反省と拒否:

ちょうど6年前の事故に象徴されるように、原子力の開発もそうであったかもしれない。表現においても、自分の得意技を事前に訓練してその場で再生・開陳すること、しかしそれは自分の「身体」だけが視野にある動きだった。それは身体を疲れさせていくものであり、そうではなく、身体を「場」の一部とすることにより、やればやるほど元気になっていく心と身体のありようを指向すべきもの。喜多さん曰く、ヨーロッパにおいても、巨匠主義、消費、競争といったものへの反省があり、それらとは異なる表現のありようが模索されているという。

昨年(2016年)に行われたコントラバスリサイタルにおいては、途中でいきなりテツさんが「破綻した!」と叫び、別の即興に移行した。それは、事前の準備(テツさんは「邪念」と・・・)が、「場」において意図せざる方向へと向かわせられた結果としてのプロセスだった。

コトバ:

この「場」において出てきたコトバへの期待とは、もっぱら、即興プロセスにおいて何が起きていたのかを事後的に言語化し、検証し、共有するためのものだった。わたしも即興家が何を考えて臨み、その「場」で何が起きていたのかを共有することには興味がある。しかしそれが、実践する者から一方向に出てくる「解説」や「技術論」であってはつまらないと思う。(それを期待する向きもあるように感じられたのだが。)

関係するかどうか、ここでもキーワードとして提示された白川静は、『孔子伝』において、「思想は本来、敗北者のものである」と書いた。ウンベルト・エーコの『ヌメロ・ゼロ』においても、社会権力という意味では勝者になれなかった者たちの幅広い思索が展開された。

さてここでのコトバとはなにか、表現の内容を伝えるための手段か、それとも表現と並列に存立するものか。

●齋藤徹

りら@七針(2017年)

広瀬淳二+今井和雄+齋藤徹+ジャック・ディミエール@Ftarri(2016年)

齋藤徹『TRAVESSIA』(2016年)

齋藤徹の世界・還暦記念コントラバスリサイタル@永福町ソノリウム(2016年)

かみむら泰一+齋藤徹@キッド・アイラック・アート・ホール(2016年)

齋藤徹+かみむら泰一、+喜多直毅、+矢萩竜太郎(JazzTokyo)(2015-16年)

齋藤徹・バッハ無伴奏チェロ組曲@横濱エアジン(2016年)

うたをさがして@ギャラリー悠玄(2015年)

齋藤徹+類家心平@sound cafe dzumi(2015年)

齋藤徹+喜多直毅+黒田京子@横濱エアジン(2015年)

映像『ユーラシアンエコーズII』(2013年)

ユーラシアンエコーズ第2章(2013年)

バール・フィリップス+Bass Ensemble GEN311『Live at Space Who』(2012年)

ミッシェル・ドネダ+レ・クアン・ニン+齋藤徹@ポレポレ坐(2011年)

齋藤徹による「bass ensemble "弦" gamma/ut」(2011年)

『うたをさがして live at Pole Pole za』(2011年)

齋藤徹『Contrabass Solo at ORT』(2010年)

齋藤徹+今井和雄『ORBIT ZERO』(2009年)

齋藤徹、2009年5月、東中野(2009年)

ミッシェル・ドネダと齋藤徹、ペンタックス43mm(2007年)

往来トリオの2作品、『往来』と『雲は行く』(1999、2000年)

齋藤徹+ミシェル・ドネダ+チョン・チュルギ+坪井紀子+ザイ・クーニン『ペイガン・ヒム』(1999年)

齋藤徹+ミシェル・ドネダ『交感』(1999年)

久高島で記録された嘉手苅林昌『沖縄の魂の行方』、池澤夏樹『眠る女』、齋藤徹『パナリ』(1996年)

ミシェル・ドネダ+アラン・ジュール+齋藤徹『M'UOAZ』(1995年)

ユーラシアン・エコーズ、金石出(1993、1994年)

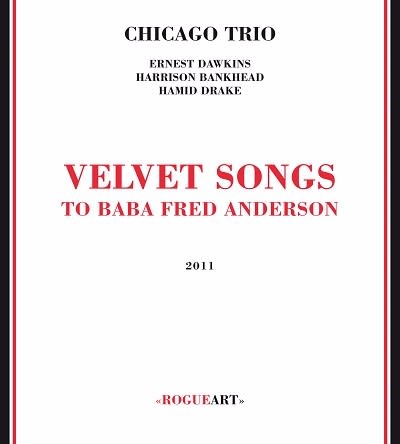

ジョゼフ・ジャーマン