「中国「反日」の源流」岡本隆司

P41

いまも残る壮大な万里の長城ができたのは、明朝のときである。さらにこの時代は、海外からの船舶で来航することはもとより、中国から出航することもほとんどできない厳重な海禁が布かれていた。いわば長城と海岸線が、中国と外国の往来をはばむ障壁をなし、その内側を「華」として重んじ、外側を「夷」として軽んずる。

P51

1583年、わずか百名の勢力で挙兵したヌルハチは、およそ30年かけてジュシェンを統一し、自らの集団をマンチュ(満洲)とよび、1616年にハンの位についた。のちの清朝がここで成立する。

P52

ヌルハチはもとより、ムスコのホンタイジが1636年、皇帝に即位してからも、この論理にしたがって勢力の拡大をはたしている。清朝ははじめから、満州人を中核として、漢人・モンゴル人を包含する多種族の混成政権を志向していた。(中略)

このころ満州人の総人口は、いかに多く見積もっても、50万ほどでしかない。かたや長城以南の明朝中国は、1億を下らない。それだけで、たがいの勢力がいかに隔絶していたか、明らかである。明朝が流賊・内乱で自滅するという事態がなければ、清朝が長城を越え、北京に乗りこんで、中国に君臨することは、とても不可能だった。しかし1664年、明清の交代という、いわば奇跡が実現しえたことは、やはり偶然ではない。明朝のアンチテーゼともいうべき清朝政権の体質が、より時代の趨勢にふさわしかったといえよう。

P92

19世紀の中国では、ほぼ50年ごとに、3つの大乱が起こった。1800年前後の白蓮教徒の反乱、19世紀半ばの太平天国、1900年の義和団事変で、ここでいう秘密結社が、その中核となっていた点で共通する。

P112

イギリスとの貿易こそが、18世紀後半の中国の好景気拡大、乾隆の盛世を支えた原動力だといっても過言ではない。

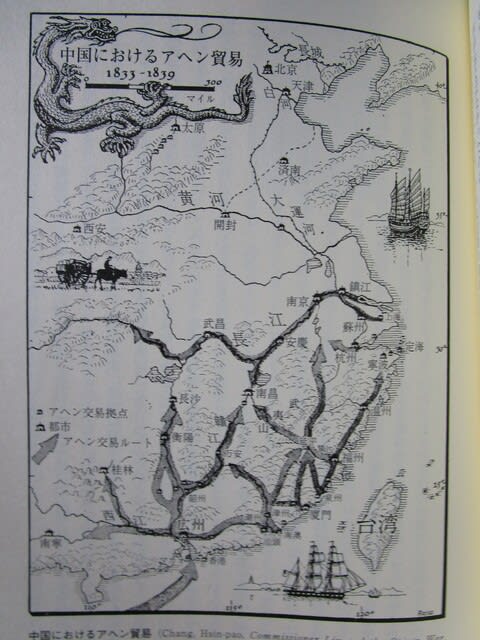

P121

イギリスの売りつけにも劣らないほどに強力な、受け入れ体制が中国にある。さもなくば、あれほどアヘンは蔓延しなかったであろう。

P136

客家とは新米の居住民であって、言語・風俗・習慣が在来の土着民とは異なる。広東省・広西省でも、18世紀に移民の入植・開発が進行しており、客家はその過程で、先住民と激しく対立し、当局から弾圧の対象とされたことも少なくなかった。こうした人々に上帝教が浸透し、純粋な信仰のみならず、自分たちの「天国」を地上に建設しようという動きをはじめる。それにともなって、上帝会もしだいに反権力的な色彩を強めるようになり、それがまた、官憲の猜疑と弾圧をかきたてた。上帝会もついに、清朝を打倒して「太平天国」を建てると宣言し、武装蜂起にふみきったのである。

P198・・・李鴻章の言葉

日本はすぐそばでわが虚実をうかがっており、まことに中国永遠の大患なのである。

P227

1931年の満州事変・翌年の「満州国」建国であり、15年にわたるいわゆる「抗日戦争」の勃発である。そこで決定的・全面的に、日本こそが中国の「主権」の侵奪者、民族主義の主敵と化した。愛国がとりもなおさず、反日を意味するようになったのである。現代までつづく日中関係は、したがって1905年が事実上の出発点である、といわねばならない。

P230

現代のわれわれが最も気になるのは、中国の「反日」である。だから、中国はなぜ「反日」になったか、という問いも発せられる。しかしこれは、問い自体がおかしい。「反日」を文字どおりに解するなら、中国は史上ずっと反日であって、何かのきっかけで、あらためて「なった」わけではないからである。遅くとも明代、日本を「倭寇」とみなしてからは、そうである。

【参考リンク】

「近代中国史」岡本隆司

「目撃天安門事件 歴史的民主化運動の真相」加藤青延

「紅茶スパイ 英国人プラントハンター中国をゆく」サラ・ローズ

【ネット上の紹介】

たんに「愛国」ということなら、日本人の多くも異存はない。日本にもナショナリズムはある。いわばおたがいさまのものである。自尊の意識なのだから、それがある程度の排外をともなうのも、常識の範囲内であろう。しかし中国の場合、現代日本人がわからないのは、まず日本がその排外の対象となり、それがいっこうに改まらないことにある。「愛国」が「反日」とイコールでむすびつき続ける中国人の心情と思考が、不可解かつ不気味なのである。倭寇の時代から現代まで歴史が明かす「反日」の本質。

第1部 「近世」の日本と中国(東アジアの一八世紀

統治のしくみ

明から清へ

マクロな動向)

第2部 「近代」の幕開け(一九世紀をむかえて

西洋近代との邂逅

開港と開国

動乱の時代)

第3部 近代日中の相剋(近代日清関係の始動

日清対立の深化

「洋務」の時代

愛国反日の出発)