小学生の時分、王子山薬師寺の門前(松原通りの東端)に駄菓子屋(東深津町5丁目6-9)があった。インベーダーゲームが流行した折にはガキがあちこちから押し寄せて来て息苦しいほどだったことを今でも憶えている。

小川に沿って北に進むとJRの高架である。川の右側が辻の坂広場(歩道あり)、左側が車道となる。昭和50年の山陽新幹線開通前は土手の上を国鉄の車両が行き来していた。

母は現在の高架下辺り(井笠・松原バス停の南側)に踏切があったと教えてくれた。電車が来るとおっちゃん(またはおばちゃん)が手動で遮断機を下ろしていたという。

高架下を潜って右折し坂を上る。丁字路に辻の坂という表示の信号機が設置されているが、昔は(高架と平行して)東へ抜ける車道はなく北東方向の坂越えが正規のルート(笠岡街道)だった。

小川に沿って北に進むとJRの高架である。川の右側が辻の坂広場(歩道あり)、左側が車道となる。昭和50年の山陽新幹線開通前は土手の上を国鉄の車両が行き来していた。

母は現在の高架下辺り(井笠・松原バス停の南側)に踏切があったと教えてくれた。電車が来るとおっちゃん(またはおばちゃん)が手動で遮断機を下ろしていたという。

高架下を潜って右折し坂を上る。丁字路に辻の坂という表示の信号機が設置されているが、昔は(高架と平行して)東へ抜ける車道はなく北東方向の坂越えが正規のルート(笠岡街道)だった。

王子神社を後にし北を目指す。ミラーが取り付けられた地点(東深津町5丁目15の緑色のプレートが目印)で道が分かれるので右の細い道を行く。

可愛らしい六地蔵を過ぎると右手に王子山薬師寺が現れる。門前の近くに自転車を止め法界地蔵尊に軽く会釈してから境内に入った。

眞言宗 王子山、正院、藥師寺

文録(祿)のころ此邊は渺々たる海なりけるか、海中に光物有、所をさためす。西入といへる法師、小船に乘て夜々覘けるに、此光り物次第に近より蛙岩まて來る。西入即舟を漕よせみれは藥師の尊像なり、急き取揚置けるに靈驗著し。牧童樵夫なと此像の口を押へて朝三暮四の事を試るに、餅飯焚炊の音をなして示したまひしとかや。毛利元康此所を領し王子山に城を築居住し、此尊像の奇特を感し、一宇を造建し被安之。寛文年中、水野家御建立有て寺とハ成侍り。夫迄は誠の草堂なりしとかや。

『備陽六郡志』

寺の北側に涎かれをつけた地蔵がたくさん並んでいる。私は戦病死者忠魂碑の前に立ち手を合わせた。

念仏を唱える中新幹線が猛スピードで通過し静寂を打ち破った。境内からはJR西日本の高架がよく見える。その時「更に向こうまで行ってみよう」という欲が出た。

可愛らしい六地蔵を過ぎると右手に王子山薬師寺が現れる。門前の近くに自転車を止め法界地蔵尊に軽く会釈してから境内に入った。

眞言宗 王子山、正院、藥師寺

文録(祿)のころ此邊は渺々たる海なりけるか、海中に光物有、所をさためす。西入といへる法師、小船に乘て夜々覘けるに、此光り物次第に近より蛙岩まて來る。西入即舟を漕よせみれは藥師の尊像なり、急き取揚置けるに靈驗著し。牧童樵夫なと此像の口を押へて朝三暮四の事を試るに、餅飯焚炊の音をなして示したまひしとかや。毛利元康此所を領し王子山に城を築居住し、此尊像の奇特を感し、一宇を造建し被安之。寛文年中、水野家御建立有て寺とハ成侍り。夫迄は誠の草堂なりしとかや。

『備陽六郡志』

寺の北側に涎かれをつけた地蔵がたくさん並んでいる。私は戦病死者忠魂碑の前に立ち手を合わせた。

念仏を唱える中新幹線が猛スピードで通過し静寂を打ち破った。境内からはJR西日本の高架がよく見える。その時「更に向こうまで行ってみよう」という欲が出た。

『廣島縣神社社誌(平成六年)』には王子神社に関する詳しい記述があるので一部を紹介する。

(旧称)王子権現社、王子大権現

祭神 天菩日命あまのほひのみこと、天忍穂耳命あまのおしほみみのみこと、天照大御神あまてらすおおみかみ、天津日子根命あまつひこねのみこと、活津日子根命いくつひこねのみこと、熊野久須毘命くまぬくすびのみこと

例祭 八月二十八日(旧暦)

本殿 一間社入母屋造、向拝付、桟瓦葺(間口一間、奥行き一間半)

付属社殿 幣殿(二坪)、拝殿(七坪)

境内地 三六七坪

由緒 創祀年代は不詳であるが、元禄(一六八八‐一七〇四)の頃より社頭が盛んになったという。

伝承 往古は石畳の上に神体石を置いただけの小社であったが、元禄の検地の時に、検地に用いる竿を役人が社の鎮座地へ入れようとしたら狐二匹がその竿先に立ち廻ったので検地の除地となった。(『西備名区』)

拝殿前の石灯篭には天保という文字が刻まれていた。背後のフェンス越しに市街地を一望できる。私は王子山の南東部に目をやった。かつての深津沖新田、手城新涯は建物で埋め尽くされている。私が中学に入る頃までは東深津町にはかなりの田んぼが残っていたし、王子町で牛を飼っている家がまだあった。

此の他勝成の行った主要土木工事は

○元和八年(一六二二年)五九才三吉新開

以上は郷土史家、森本繁氏著「水野勝成」から引用した

深津高地周辺の歴史と干拓

①深津高地の最南端の王子山の下からとうなんに國道二号線にでる、いわゆる登り土手から以西、現在の王子町から蓮池川(溜池)以東の字西浜にかけて木之端新涯として寛永十八年(一六四一)十八町歩造成これで深津村ができた。

⑤引野街道からさらに南の千間土手までが深津沖新田として干拓造成されたのであるが千間土堤は王子山端から梶島山を結ぶ線の堤防が作られた。

『深津小学校百二十周年記念史(平成七年)』

王子神社の境内から西へ歩いていくと六地蔵が祀られている。地蔵の後ろは下り坂で途中に祠(庵)らしき物がかろうじて原形を保っていた。

墓地の端から南西方向(王子町・かつての木之端新涯)を望み、入船町・三吉町が大きく変貌していることに改めて気付いた。イトーヨーカドーの進出が大きな転機となったことは言うまでもない。

王子神社動座記念碑の前で私は高低差から街の発展を知ることが大切だと思った、そしてまた写真はあくまでも記録の一手段に過ぎず自分の目(現地調査)を重視すべきだと。

(旧称)王子権現社、王子大権現

祭神 天菩日命あまのほひのみこと、天忍穂耳命あまのおしほみみのみこと、天照大御神あまてらすおおみかみ、天津日子根命あまつひこねのみこと、活津日子根命いくつひこねのみこと、熊野久須毘命くまぬくすびのみこと

例祭 八月二十八日(旧暦)

本殿 一間社入母屋造、向拝付、桟瓦葺(間口一間、奥行き一間半)

付属社殿 幣殿(二坪)、拝殿(七坪)

境内地 三六七坪

由緒 創祀年代は不詳であるが、元禄(一六八八‐一七〇四)の頃より社頭が盛んになったという。

伝承 往古は石畳の上に神体石を置いただけの小社であったが、元禄の検地の時に、検地に用いる竿を役人が社の鎮座地へ入れようとしたら狐二匹がその竿先に立ち廻ったので検地の除地となった。(『西備名区』)

拝殿前の石灯篭には天保という文字が刻まれていた。背後のフェンス越しに市街地を一望できる。私は王子山の南東部に目をやった。かつての深津沖新田、手城新涯は建物で埋め尽くされている。私が中学に入る頃までは東深津町にはかなりの田んぼが残っていたし、王子町で牛を飼っている家がまだあった。

此の他勝成の行った主要土木工事は

○元和八年(一六二二年)五九才三吉新開

以上は郷土史家、森本繁氏著「水野勝成」から引用した

深津高地周辺の歴史と干拓

①深津高地の最南端の王子山の下からとうなんに國道二号線にでる、いわゆる登り土手から以西、現在の王子町から蓮池川(溜池)以東の字西浜にかけて木之端新涯として寛永十八年(一六四一)十八町歩造成これで深津村ができた。

⑤引野街道からさらに南の千間土手までが深津沖新田として干拓造成されたのであるが千間土堤は王子山端から梶島山を結ぶ線の堤防が作られた。

『深津小学校百二十周年記念史(平成七年)』

王子神社の境内から西へ歩いていくと六地蔵が祀られている。地蔵の後ろは下り坂で途中に祠(庵)らしき物がかろうじて原形を保っていた。

墓地の端から南西方向(王子町・かつての木之端新涯)を望み、入船町・三吉町が大きく変貌していることに改めて気付いた。イトーヨーカドーの進出が大きな転機となったことは言うまでもない。

王子神社動座記念碑の前で私は高低差から街の発展を知ることが大切だと思った、そしてまた写真はあくまでも記録の一手段に過ぎず自分の目(現地調査)を重視すべきだと。

王子山山頂に到着。左手に神輿蔵と深津王子神社の社殿がある。大昔、社はなく御神体の石が祀られていたという。この地に山城を築いたという複数の記述があるが、現在遺構らしきものは見当たらない。福山志料の記述から建造中止になったと考えるのが妥当であろう。

王子大權現は王子山にある。毛利元康城を此の山に築きかけ半にして國を削られ築城のことは止んだが、其の時未だ社はなかつたといふ。建立その他一切不詳。

『土基本調査 深津尋常高等小學校(昭和三年)』

王子大權現別當藥師寺

毛利元康歡請して鎭守とせらる。水野公の時、撿地奉行豊田九左衛門、谷九兵衛両人に被仰付、王子山の下をも竿を入ンとしける時に、主庄九といふもの罷出、此所は王子の遊ひ給ふ所にて侍るまゝ御除可被下と混向願けれ共、きゝ入ざりけれハ、是非なく社に至りて色々願ひ侍れとも叶不申、此以後ハ公義の地にて候間、今迄之通に踏散したまふなど訴へけれハ、側の穴より王子の文字を負たる老狐弱ひ出て、撿地奉行の顔をまもり居けれハ、両人訴訟の趣尤に侍る、竿ハ入間敷そと云けれハ快然として、もとの穴へ入けるとそ。元祿前撿地の節も夢の告有て藥師寺并王子山迄除地に成侍る。

『備陽六郡志』

王子大權現

王子山ニアリモト遠ニ路トカク毛利元康城ヲ築キカケ半ニシテ國削ラルソノトキイマタ社ナシト云

『福山志料』

拝殿へ向かい賽銭を入れ家内安全を祈願した。拝殿の天井には色褪せた武者の絵馬が飾ってあった。

王子大權現は王子山にある。毛利元康城を此の山に築きかけ半にして國を削られ築城のことは止んだが、其の時未だ社はなかつたといふ。建立その他一切不詳。

『土基本調査 深津尋常高等小學校(昭和三年)』

王子大權現別當藥師寺

毛利元康歡請して鎭守とせらる。水野公の時、撿地奉行豊田九左衛門、谷九兵衛両人に被仰付、王子山の下をも竿を入ンとしける時に、主庄九といふもの罷出、此所は王子の遊ひ給ふ所にて侍るまゝ御除可被下と混向願けれ共、きゝ入ざりけれハ、是非なく社に至りて色々願ひ侍れとも叶不申、此以後ハ公義の地にて候間、今迄之通に踏散したまふなど訴へけれハ、側の穴より王子の文字を負たる老狐弱ひ出て、撿地奉行の顔をまもり居けれハ、両人訴訟の趣尤に侍る、竿ハ入間敷そと云けれハ快然として、もとの穴へ入けるとそ。元祿前撿地の節も夢の告有て藥師寺并王子山迄除地に成侍る。

『備陽六郡志』

王子大權現

王子山ニアリモト遠ニ路トカク毛利元康城ヲ築キカケ半ニシテ國削ラルソノトキイマタ社ナシト云

『福山志料』

拝殿へ向かい賽銭を入れ家内安全を祈願した。拝殿の天井には色褪せた武者の絵馬が飾ってあった。

明日は待望の衆院選公示日である。この期に及んで先の総選挙で裸踊りをした、いい大人が「騙された」と言い訳をしているのには笑ってしまう。

本当は騙されたかったのではないか(子供のように甘い夢に浸りたかっただけではないのか)、と私は思うのだ。ネット社会において自分で調べればすぐに分かったはずのからくり(貴重な一票を投じる候補者のルーツ・思想信条・所属団体など)なのに…。

「コンクリートから人へ」という空虚なスローガンのもと「コンクリートが人に」落ちるという悲惨な事故が発生したことを彼らは直視すべきである。結局のところ、自分の失敗を総括できぬ人間は何度でも罠に引っ掛かるのだ(そして最悪の場合命を献上することになる)

本当は騙されたかったのではないか(子供のように甘い夢に浸りたかっただけではないのか)、と私は思うのだ。ネット社会において自分で調べればすぐに分かったはずのからくり(貴重な一票を投じる候補者のルーツ・思想信条・所属団体など)なのに…。

「コンクリートから人へ」という空虚なスローガンのもと「コンクリートが人に」落ちるという悲惨な事故が発生したことを彼らは直視すべきである。結局のところ、自分の失敗を総括できぬ人間は何度でも罠に引っ掛かるのだ(そして最悪の場合命を献上することになる)

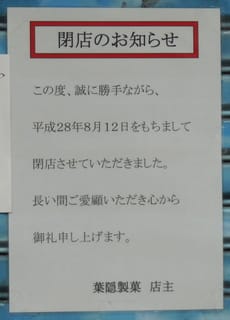

どいストアー(福山市東深津町5丁目18-10)の手前まで来て久しぶりに王子山に登ってみようと思った。辻を北西へ進むと右手に葉隠饅頭(同町5丁目20-36)がある。生まれてからこの店の看板商品を何個食べたことだろうか。私にとっては思い出の和菓子である。

饅頭屋の対面が薬師寺の墓地にお参りに来た人のための駐車場になっている。私はここに自転車を止めて深津王子神社の参道へ向かった。

福山の城下町が形成される前、王子山周辺は半島の様な形であったと言い伝えられている。山裾から広がる平地はもともと(干拓前)は海だったのだ。

旧深津郡深津村で古い歴史を持つ神社の石鳥居をくぐる前に一礼して気を引き締める。手袋に白い息を吹きかけ落ち葉で埋め尽くされた坂道をゆっくりと上った。

追記(2016.8.31)

葉隠饅頭(納富さん)は平成28年(2016)8月中旬に廃業した。

にほんブログ村

饅頭屋の対面が薬師寺の墓地にお参りに来た人のための駐車場になっている。私はここに自転車を止めて深津王子神社の参道へ向かった。

福山の城下町が形成される前、王子山周辺は半島の様な形であったと言い伝えられている。山裾から広がる平地はもともと(干拓前)は海だったのだ。

旧深津郡深津村で古い歴史を持つ神社の石鳥居をくぐる前に一礼して気を引き締める。手袋に白い息を吹きかけ落ち葉で埋め尽くされた坂道をゆっくりと上った。

追記(2016.8.31)

葉隠饅頭(納富さん)は平成28年(2016)8月中旬に廃業した。

にほんブログ村