正月の早朝ということもあり参拝者は私ただ一人のようだ。今伊勢宮境内の説明板には境内社が7つあると書いてあった。

天神社の脇から参道を進む。長い石段の途中、右手に竈神社が建っている。石段を上り切った所(鏡山=伊勢山)に鎮座する内宮(更にこの上の方には多賀神社がある)

福山城下→山手→津之郷→赤坂→神村と自転車で移動してきたが、疲れはほとんど感じなかった。山手町で天照大神の長男を祀る社に立ち寄り、最後に外宮内宮参拝で旅をしめるという私としては出来過ぎのまとめ方だ。

今伊勢宮社務所のほど近くに護国神社が造られていることを知り驚いた。忠魂碑に手を合わせて踏切へ向かうと山陽本線の黄色い車両が猛スピードで注連柱前を通過中であった。

天神社の脇から参道を進む。長い石段の途中、右手に竈神社が建っている。石段を上り切った所(鏡山=伊勢山)に鎮座する内宮(更にこの上の方には多賀神社がある)

福山城下→山手→津之郷→赤坂→神村と自転車で移動してきたが、疲れはほとんど感じなかった。山手町で天照大神の長男を祀る社に立ち寄り、最後に外宮内宮参拝で旅をしめるという私としては出来過ぎのまとめ方だ。

今伊勢宮社務所のほど近くに護国神社が造られていることを知り驚いた。忠魂碑に手を合わせて踏切へ向かうと山陽本線の黄色い車両が猛スピードで注連柱前を通過中であった。

私は橙色の栄橋西詰まで移動した。橋の袂、岡山県道408号沿いに「高通川徒渡し跡 / 平成十六年建立」と書かれた石柱が建っている。

要はこの川を歩いて渡り矢掛宿へ入ったということである。しかし、高通川という名称については様々な人から疑問の声が上がっている。美山川と星田川が合流して小田川に注ぐ手前なので便宜上周辺の地名である高通を使用したのかもしれない。

(旧)栄橋は新栄橋が出来る前は主要な道であったと地元の人から聞いた。現在傷みの目立つ橋は補修中で二名の左官さんがコテでコンクリートを塗っていた。老朽化した橋は福山市内でも郊外へ行けば相当にある。限られた予算の中で優先順位をつけて直していくことは自治体の頭痛の種だが、避けては通れない問題だ。

要はこの川を歩いて渡り矢掛宿へ入ったということである。しかし、高通川という名称については様々な人から疑問の声が上がっている。美山川と星田川が合流して小田川に注ぐ手前なので便宜上周辺の地名である高通を使用したのかもしれない。

(旧)栄橋は新栄橋が出来る前は主要な道であったと地元の人から聞いた。現在傷みの目立つ橋は補修中で二名の左官さんがコテでコンクリートを塗っていた。老朽化した橋は福山市内でも郊外へ行けば相当にある。限られた予算の中で優先順位をつけて直していくことは自治体の頭痛の種だが、避けては通れない問題だ。

今伊勢宮の境内へ入るには広島県道54号(昔の国道2号)を横断し、更にJR山陽本線の伊勢宮踏切を越える必要がある。

若い人は参道が分断されていることを奇妙に思うかもしれないが、宮は鉄道が敷かれる遥か前から存在していたのである。福山藩主水野家の菩提寺・賢忠寺と墓所が現在は分割された形になっているのと同じことなのだ。

石段を上ると注連柱の脇に今伊勢宮と書かれた石碑があり、裏面に昇格昭和六年十月十日の文字が刻まれていた。

私は冷たい水で手と口を清めまず外宮に参拝した。今伊勢宮の由緒については境内に説明板が設置してあるが、『広島県神社誌(平成六年八月一日発行)』の記述を引用しておく。

今伊勢神社

(通称)おやすみさん

福山市神村町甲三、六八九(山陽本線松永駅東一粁)

祭神 天照皇大神あまてらすすめおおかみ

由緒 応永三十三年(一四二六)二月二日、伊勢神宮祢宜荒木田平末次に夢告があり、鳥居上の長五寸の青石に五色の筋あるものを戴き、西国に供奉し、今津邑の今宮まで着いた。そこで再び夢告があって半里東の鏡山こそ鎮座すべき佳き地なれと、よって末次引き返す。この地に来るや足が急に重くなり動かず、暫くして鏡山に鎮祭する。当時は神休殿(おやすみさん)と称していたが、後に今伊勢神社と称す。天正二十年(一五九二)正月十六日に再興した。

若い人は参道が分断されていることを奇妙に思うかもしれないが、宮は鉄道が敷かれる遥か前から存在していたのである。福山藩主水野家の菩提寺・賢忠寺と墓所が現在は分割された形になっているのと同じことなのだ。

石段を上ると注連柱の脇に今伊勢宮と書かれた石碑があり、裏面に昇格昭和六年十月十日の文字が刻まれていた。

私は冷たい水で手と口を清めまず外宮に参拝した。今伊勢宮の由緒については境内に説明板が設置してあるが、『広島県神社誌(平成六年八月一日発行)』の記述を引用しておく。

今伊勢神社

(通称)おやすみさん

福山市神村町甲三、六八九(山陽本線松永駅東一粁)

祭神 天照皇大神あまてらすすめおおかみ

由緒 応永三十三年(一四二六)二月二日、伊勢神宮祢宜荒木田平末次に夢告があり、鳥居上の長五寸の青石に五色の筋あるものを戴き、西国に供奉し、今津邑の今宮まで着いた。そこで再び夢告があって半里東の鏡山こそ鎮座すべき佳き地なれと、よって末次引き返す。この地に来るや足が急に重くなり動かず、暫くして鏡山に鎮祭する。当時は神休殿(おやすみさん)と称していたが、後に今伊勢神社と称す。天正二十年(一五九二)正月十六日に再興した。

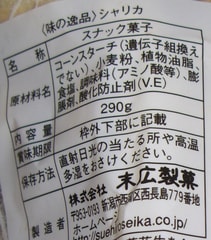

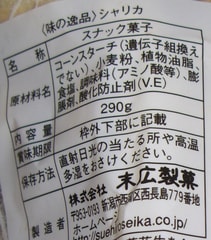

ある機会に恵まれて末広製菓の製品シャリカを入手した。シャリカとはコーンスターチ、小麦粉を主原料としたひねり揚げである。縦約43cm×横約23cmの大きなチャック付ポリ袋に290gも充填されていることにまず驚く(売価150円程度)。

形は関西の横綱あられによく似ており、広島の竜巻あられの親戚みたいな菓子と言える。所変われば名前も変わるのが面白い。商品名は昭和50年(1975)頃にシャリ、カリという食感からつけられたと聞く。シンプルな塩味ゆえに食べ出すと止まらなくなる。

余談になるが、シャリカは自衛隊にも納入されており、新潟や横須賀、横浜の駐屯地のイベントでお土産として一般にも販売されている。パッケージのデザインは異なるのでスナック菓子マニアは要チェックだ。

形は関西の横綱あられによく似ており、広島の竜巻あられの親戚みたいな菓子と言える。所変われば名前も変わるのが面白い。商品名は昭和50年(1975)頃にシャリ、カリという食感からつけられたと聞く。シンプルな塩味ゆえに食べ出すと止まらなくなる。

余談になるが、シャリカは自衛隊にも納入されており、新潟や横須賀、横浜の駐屯地のイベントでお土産として一般にも販売されている。パッケージのデザインは異なるのでスナック菓子マニアは要チェックだ。

神村町二区クラブを後にして峠(近世の西国街道)を下り始める。硬直した表情の私は市営住宅群と東神村保育所の間をゆっくりと通過し時の流れを強く意識した。

山側の開発は相当に進んでいるのだ。新興住宅地が出来て雰囲気が様変わりしたように思う。

巨大な県営住宅を見下ろしながらアパート・エスプアール(神村町4641‐4)前を通過。街道は一時的に上りになるが、また長い下りである。遠方の橋桁が赤坂バイパスだ。このバイパスが完成する前は西条方面から福山市内に帰る途中に三原(沼田川沿い)と赤坂近辺で二度のキツイ渋滞を経験したものであった。

バイパス下(神村2号ボックス)を抜ける際には耳が千切れるかというほどに加速しブレーキが度々鳴いた(笑)。寺岡モータースの一軒先の三叉路を左折した所が今伊勢宮の参道にあたる。自転車旅のゴールは目前であった。

山側の開発は相当に進んでいるのだ。新興住宅地が出来て雰囲気が様変わりしたように思う。

巨大な県営住宅を見下ろしながらアパート・エスプアール(神村町4641‐4)前を通過。街道は一時的に上りになるが、また長い下りである。遠方の橋桁が赤坂バイパスだ。このバイパスが完成する前は西条方面から福山市内に帰る途中に三原(沼田川沿い)と赤坂近辺で二度のキツイ渋滞を経験したものであった。

バイパス下(神村2号ボックス)を抜ける際には耳が千切れるかというほどに加速しブレーキが度々鳴いた(笑)。寺岡モータースの一軒先の三叉路を左折した所が今伊勢宮の参道にあたる。自転車旅のゴールは目前であった。

井原線ワンコインデーの矢掛駅前にはたくさんの売店が出ていた。矢掛テンペとは大豆の発酵食品でかなり有名とのこと。私は揚げたてのレンコンコロッケを買ってかぶりついた。レンコンのホクホク感と粘りがくせになりそう(ちゃんと主役になっている)

西川面の農産加工所の仮設テントでは五目(ばら)寿司、山菜おこわ、さしみこんにゃくなどを売っていた(値段が安いのには驚いた)。手作りのご飯物は特に売れ行きがよい。

五目寿司の酢飯は甘めの味付け。中央辺りに鰆(サワラ)の酢じめがのっているのは流石だ。矢掛のお袋の味に舌鼓を打つ。錦糸卵の下にしのばせてあったイチョウ切りのレンコンに感動。我が家のばら寿司でも今度やってみよう。餅をついてくれた男性、売店の女性の明るい表情がこの日のイベントの最大のウリだったかもしれない。遠方からの客を自然体でもてなす心意気を見習いたいと思う。

西川面の農産加工所の仮設テントでは五目(ばら)寿司、山菜おこわ、さしみこんにゃくなどを売っていた(値段が安いのには驚いた)。手作りのご飯物は特に売れ行きがよい。

五目寿司の酢飯は甘めの味付け。中央辺りに鰆(サワラ)の酢じめがのっているのは流石だ。矢掛のお袋の味に舌鼓を打つ。錦糸卵の下にしのばせてあったイチョウ切りのレンコンに感動。我が家のばら寿司でも今度やってみよう。餅をついてくれた男性、売店の女性の明るい表情がこの日のイベントの最大のウリだったかもしれない。遠方からの客を自然体でもてなす心意気を見習いたいと思う。