日曜日(2024.6.30)の奈良新聞に〈2022年 県宿泊統計調査 コロナ前8割に回復〉という記事が出ていた。2022年(1~12月)の統計なのでやや古いが、全文は画像を見ていただきたい。ポイントは、

※トップ写真は「うどん専門店 讃岐仕込み 釜粋(かまいき)」の行列(5/30撮影)

◆延べ宿泊者数は2,326,401人(前年比50.3%増)で、コロナ禍前(2019年)の8割程度まで回復(17.6%減)

◆外国人延べ宿泊者数は30,744人(前年比260.8%増)で、コロナ禍前(2019年)の水準に比べてまだまだ少ない(94.2%減)

◆修学旅行などの教育旅行の延べ宿泊者数は147,756人(前年比93.8%増)で、コロナ禍前(2019年)の8割程度まで回復(18.4%減)

ざっくり言うと、教育旅行を含む日本人宿泊者は相当回復しているが、外国人宿泊者はまだまだ少ない、ということだ。2024年版『観光白書』は、2023年の数字をもとに〈白書はインバウンドの都市部への集中がコロナ禍後に加速していると説明した。訪日客の延べ宿泊者数に占める東京・大阪・名古屋の三大都市圏の割合は19年の62.7%が23年に72.1%に上昇した。こうした点をふまえ、白書は「地方誘客、地方部の消費拡大のより一層の推進が必要」だと訴えた〉(日本経済新聞 2024.6.18付)。なお「三大都市圏」とは、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、大阪、京都、兵庫の8都府県である。

以前、当ブログで奈良県観光戦略本部の「(使うおカネが)少額、(滞在は)短時間、(奈良公園に)集中」という話を紹介した。しかしNHKのBSに「2時間でまわる〇〇〇」という番組があり、NHKのサイトには〈大手旅行会社によると、観光地で過ごす時間はおよそ2時間。この番組は、その2時間で国内外の有名観光地を味わい尽くします〉とある。姫路城も清水寺も、観光客はおそらく2時間程度で回っているのだろう。

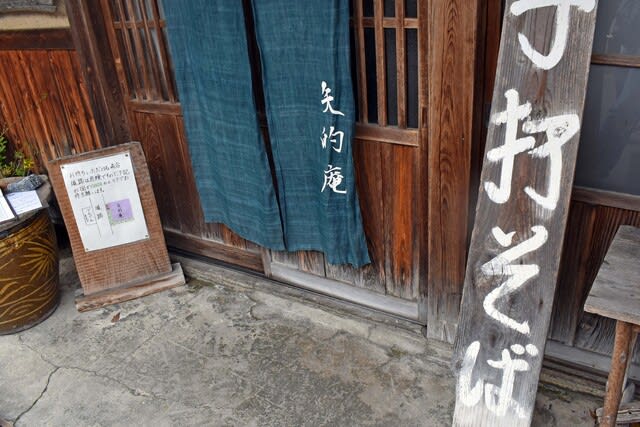

かつて「爆買い」していた訪日中国人観光客数が、自国経済の低迷などで減少している。これは奈良市の東向商店街を歩いていて、実感している。トップ写真も東向商店街で撮ったが、ぱっと見で中国人が少なく欧米人が多い印象だ。コロナ禍前には多くの中国人が奈良を訪ねていたので、これは大きな痛手である(訪問者数および消費額)。

少しでも宿泊観光客数を増やすため、奈良市を訪れる人には奈良市以外の奈良県の魅力(自然、歴史・文化)を粘り強くアピールし、訪問エリアの広域化と宿泊観光の楽しさを訴え続けるしかない。

※トップ写真は「うどん専門店 讃岐仕込み 釜粋(かまいき)」の行列(5/30撮影)

◆延べ宿泊者数は2,326,401人(前年比50.3%増)で、コロナ禍前(2019年)の8割程度まで回復(17.6%減)

◆外国人延べ宿泊者数は30,744人(前年比260.8%増)で、コロナ禍前(2019年)の水準に比べてまだまだ少ない(94.2%減)

◆修学旅行などの教育旅行の延べ宿泊者数は147,756人(前年比93.8%増)で、コロナ禍前(2019年)の8割程度まで回復(18.4%減)

ざっくり言うと、教育旅行を含む日本人宿泊者は相当回復しているが、外国人宿泊者はまだまだ少ない、ということだ。2024年版『観光白書』は、2023年の数字をもとに〈白書はインバウンドの都市部への集中がコロナ禍後に加速していると説明した。訪日客の延べ宿泊者数に占める東京・大阪・名古屋の三大都市圏の割合は19年の62.7%が23年に72.1%に上昇した。こうした点をふまえ、白書は「地方誘客、地方部の消費拡大のより一層の推進が必要」だと訴えた〉(日本経済新聞 2024.6.18付)。なお「三大都市圏」とは、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知、大阪、京都、兵庫の8都府県である。

以前、当ブログで奈良県観光戦略本部の「(使うおカネが)少額、(滞在は)短時間、(奈良公園に)集中」という話を紹介した。しかしNHKのBSに「2時間でまわる〇〇〇」という番組があり、NHKのサイトには〈大手旅行会社によると、観光地で過ごす時間はおよそ2時間。この番組は、その2時間で国内外の有名観光地を味わい尽くします〉とある。姫路城も清水寺も、観光客はおそらく2時間程度で回っているのだろう。

かつて「爆買い」していた訪日中国人観光客数が、自国経済の低迷などで減少している。これは奈良市の東向商店街を歩いていて、実感している。トップ写真も東向商店街で撮ったが、ぱっと見で中国人が少なく欧米人が多い印象だ。コロナ禍前には多くの中国人が奈良を訪ねていたので、これは大きな痛手である(訪問者数および消費額)。

少しでも宿泊観光客数を増やすため、奈良市を訪れる人には奈良市以外の奈良県の魅力(自然、歴史・文化)を粘り強くアピールし、訪問エリアの広域化と宿泊観光の楽しさを訴え続けるしかない。