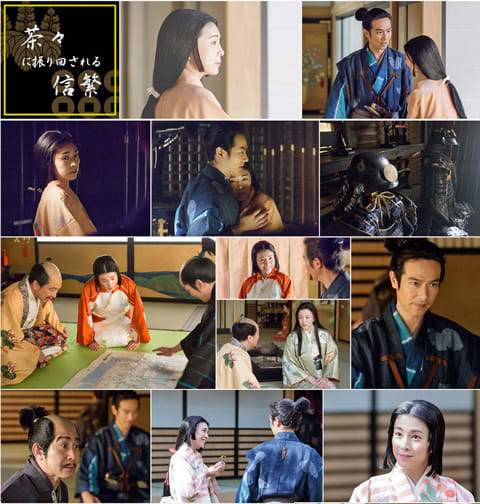

前回(11/13)のNHK大河ドラマ「真田丸」は、「第45回 完封」、つまり幸村の完封勝利の話だった。NHKのあらすじによると、

幸村が築いた真田丸砦(とりで)に、家康は大きな脅威を感じる。徳川軍の中には、信之の2人の息子たちや、景勝らの姿もあった。幸村は、大助らとともに徳川軍を挑発。苛立った一部の徳川兵は一気に真田丸を落とそうと攻めかかる。しかし、そのことを知った家康は激しく憤る。真田丸では、又兵衛や勝永、盛親らの牢人(ろうにん)衆が待ち構えていた。

この回は素晴らしかった。この回のために今までの44回が伏線だったと思うほど、幸村の策と戦いぶりがサエていた。まさに「日の本一の強者(つわもの)」だ。真田丸砦での戦いぶりを振り返っておく。

早朝、初陣の真田大助は六文銭の旗を振り、「高砂や」を謡い始める。これは第一次上田合戦(第13回)で昌幸が行ったのとと同じ挑発だ。その挑発に乗った前田勢は、大助らのあとを追って真田丸にまで引きつけられる。ここからは幸村が采配を振るう。まず佐助が火薬を爆発させ、敵方に大坂方が内部分裂したと思わせる。

前田勢は空堀に気づくが、背後からは井伊勢が迫るので後退できない。「敵はひとつの塊ではない。所詮、人の集まりじゃ」とは昌幸の言葉。空堀を上ってきた前田勢は、鉄砲を浴びて転げ落ちる。

しかし長宗我部盛親が石落としを開こうとするが、閂が外れず手間取っているうちに真田丸の中に敵が侵入。幸村や又兵衛も刀や槍を振るって敵をなぎ倒し、内記は弓矢で敵を射る。そのうち勝永が、手間取っていた閂を撃ち抜く。そのうち前田勢は退却。

幸村は「一兵たりとも討ち漏らすな」とばかり騎馬で敵に追い打ちをかける。それを見た上杉景勝は「日の本一の兵(つわもの)真田左右衛門佐」と叫ぶ。家康はまたしても真田にしてやられた、と激怒。ひとまず前田と井伊を撤退させ、次の手を考える…。

合戦シーンは、ド迫力だった。オリコンのサイトには《このシーンを撮影するために、当時の真田丸のおよそ5分の1を再現したオープンセットを制作。VFXのクオリティーも高く、迫力ある合戦シーンとなっていた》とあったが、相当な手間をかけていたのだ。

しかしこれからは大坂夏の陣。ここで幸村は最期を遂げるのだ。さて今回の締めは、藤丸タダアキさんのブログ記事「真田丸45話完封の感想 敵をアッと言わせた真田丸の圧勝の裏側」を紹介する。

真田丸45話完封の感想を書きます。完封とは野球でいえば、一人の投手が相手に1点も与えずに試合を終わらせることを言います。敵を完全に封じ真田丸45話。題は完封。

籠城に決まった豊臣方ですが、城外の砦が次々と落とします。城外に砦を作ることは幸村たち牢人衆は反対したといわれています。しかし、籠城で城内だけしか動けなくなることを危惧した人物がいます。大野治長です。豊臣方はお城の城外にいくつも砦を設けます。

木津川砦が兵の増員前に徳川方に取られます。毛利勝永がどうも話がそとに漏れていると幸村に言います。幸村と有楽斎がお城の台所で密談をします。幸村は有楽に偽情報を提供します。それが博労砦でした。そして有楽はそれを徳川方に漏らしたようです。そして博労砦を徳川方が攻撃して落とします。これで有楽斎の裏切りを幸村は確信しました。

信之の元に、福島正則と平野長泰が訪ねてきます。なんと兵糧を大坂方に運びたいと…。家康は本陣に上杉景勝と直江兼続を呼びます。

そして真田丸を二人に攻撃するように言います。

豊臣秀頼は出陣したがります。それを幸村が止めます。そして茶々が鎧を来て陣中巡りに行きます。これは史実でもあります。そして、真田丸の開戦です。豊臣方の内通者が火薬を爆発させたことを合図に攻撃する計画が徳川方にありました。

それに対して、幸村は機先を制します。真田丸の前方に篠山という山があります。幸村の息子の大助が真田丸前方の篠山に手勢を連れて向かいます。そして、かつて第一次上田合戦で幸村が歌った「高砂」を歌います。それに挑発されて、前田勢は真田丸へ突撃を敢行します。ちょうどその際に、佐助が火薬を爆発させます。それに載せられるように前田勢が真田丸に殺到します。

真田丸は前方に大きな空堀があります。前田勢が堀に殺到します。そして、幸村が考案した4重の火砲が火を噴きます。城壁を二段にして、一段毎に2回に分けて鉄砲を撃ちます。そして前田勢が混乱した隙に、幸村は手勢を率いて打って出ます。結果は圧勝でした。真田丸45話は完封です。まさに真田丸を使っての完封でした。

45話感想も書きたいのですが、少し史実としていわれていることを書いておきます。豊臣方の裏切者は南条元続という人物でした。彼が徳川の攻城に合わせて裏切るという計画になっていました。幸村は真田丸の外の篠山を真田丸に取り込まずにわざとそのままにします。

そして、その篠山に適時狙撃兵を入れて、前方の前田勢を果敢に攻撃します。その損害に苛立った前田の家老本多政重です。本多政重は本多正信の次男です。

前田家は保身のために本多の次男を前田藩の首領にしていました。その本多政重隊が篠山を攻撃したところ、篠山は蛻の殻でした。そして、それを真田丸の兵隊たちがどっと笑います。「本多さんは朝から篠山に雉打ちですか。暇なら真田丸に攻め寄せてみなされ」それに激怒した政重は前田勢に総攻撃を命じました。そして、真田丸に前田勢が殺到しました。後の快勝は大河ドラマ通りです。

真田丸は中央に門がなく、両端に門があります。本来であれば、そこを攻めるはずです。しかし、挑発に乗った敵兵はやはり真ん中に殺到するんですね。そこには登り口はなく、大きな空堀になっています。空堀に引き付けるだけ引き付けて、火砲で敵を倒します。

これは奈良大学の千田教授曰く、真田家のお家芸であると。鉄砲を撃ちすくめて相手が混乱したスキに今度は手勢を率いて打って出ます。そして適度に戦えばまた、城内に戻ります。すると、また敵は攻めてきます。

真田丸45話は真田家のお家芸に加賀の前田家が引っかかりました。45話の感想。鉄砲で散々打ちすくめられた敵は指揮系統が混乱します。そこに打って出れば相手を倒すことは容易ですね。

真田丸の圧勝で実は初めて真田幸村の実績ができます。大坂冬の陣のクライマックスはこの真田丸の戦いです。クライマックスが終わり、家康の謀略が押し寄せてきます。

真田丸46話は砲弾です。また次回も感想を書きます。家康の周到な圧力が砲弾となり大坂城に殺到します。真田丸46話砲弾。楽しみです。真田丸45話完封の感想を書きました。

幸村が築いた真田丸砦(とりで)に、家康は大きな脅威を感じる。徳川軍の中には、信之の2人の息子たちや、景勝らの姿もあった。幸村は、大助らとともに徳川軍を挑発。苛立った一部の徳川兵は一気に真田丸を落とそうと攻めかかる。しかし、そのことを知った家康は激しく憤る。真田丸では、又兵衛や勝永、盛親らの牢人(ろうにん)衆が待ち構えていた。

この回は素晴らしかった。この回のために今までの44回が伏線だったと思うほど、幸村の策と戦いぶりがサエていた。まさに「日の本一の強者(つわもの)」だ。真田丸砦での戦いぶりを振り返っておく。

早朝、初陣の真田大助は六文銭の旗を振り、「高砂や」を謡い始める。これは第一次上田合戦(第13回)で昌幸が行ったのとと同じ挑発だ。その挑発に乗った前田勢は、大助らのあとを追って真田丸にまで引きつけられる。ここからは幸村が采配を振るう。まず佐助が火薬を爆発させ、敵方に大坂方が内部分裂したと思わせる。

前田勢は空堀に気づくが、背後からは井伊勢が迫るので後退できない。「敵はひとつの塊ではない。所詮、人の集まりじゃ」とは昌幸の言葉。空堀を上ってきた前田勢は、鉄砲を浴びて転げ落ちる。

しかし長宗我部盛親が石落としを開こうとするが、閂が外れず手間取っているうちに真田丸の中に敵が侵入。幸村や又兵衛も刀や槍を振るって敵をなぎ倒し、内記は弓矢で敵を射る。そのうち勝永が、手間取っていた閂を撃ち抜く。そのうち前田勢は退却。

幸村は「一兵たりとも討ち漏らすな」とばかり騎馬で敵に追い打ちをかける。それを見た上杉景勝は「日の本一の兵(つわもの)真田左右衛門佐」と叫ぶ。家康はまたしても真田にしてやられた、と激怒。ひとまず前田と井伊を撤退させ、次の手を考える…。

合戦シーンは、ド迫力だった。オリコンのサイトには《このシーンを撮影するために、当時の真田丸のおよそ5分の1を再現したオープンセットを制作。VFXのクオリティーも高く、迫力ある合戦シーンとなっていた》とあったが、相当な手間をかけていたのだ。

しかしこれからは大坂夏の陣。ここで幸村は最期を遂げるのだ。さて今回の締めは、藤丸タダアキさんのブログ記事「真田丸45話完封の感想 敵をアッと言わせた真田丸の圧勝の裏側」を紹介する。

真田丸45話完封の感想を書きます。完封とは野球でいえば、一人の投手が相手に1点も与えずに試合を終わらせることを言います。敵を完全に封じ真田丸45話。題は完封。

籠城に決まった豊臣方ですが、城外の砦が次々と落とします。城外に砦を作ることは幸村たち牢人衆は反対したといわれています。しかし、籠城で城内だけしか動けなくなることを危惧した人物がいます。大野治長です。豊臣方はお城の城外にいくつも砦を設けます。

木津川砦が兵の増員前に徳川方に取られます。毛利勝永がどうも話がそとに漏れていると幸村に言います。幸村と有楽斎がお城の台所で密談をします。幸村は有楽に偽情報を提供します。それが博労砦でした。そして有楽はそれを徳川方に漏らしたようです。そして博労砦を徳川方が攻撃して落とします。これで有楽斎の裏切りを幸村は確信しました。

信之の元に、福島正則と平野長泰が訪ねてきます。なんと兵糧を大坂方に運びたいと…。家康は本陣に上杉景勝と直江兼続を呼びます。

そして真田丸を二人に攻撃するように言います。

豊臣秀頼は出陣したがります。それを幸村が止めます。そして茶々が鎧を来て陣中巡りに行きます。これは史実でもあります。そして、真田丸の開戦です。豊臣方の内通者が火薬を爆発させたことを合図に攻撃する計画が徳川方にありました。

それに対して、幸村は機先を制します。真田丸の前方に篠山という山があります。幸村の息子の大助が真田丸前方の篠山に手勢を連れて向かいます。そして、かつて第一次上田合戦で幸村が歌った「高砂」を歌います。それに挑発されて、前田勢は真田丸へ突撃を敢行します。ちょうどその際に、佐助が火薬を爆発させます。それに載せられるように前田勢が真田丸に殺到します。

真田丸は前方に大きな空堀があります。前田勢が堀に殺到します。そして、幸村が考案した4重の火砲が火を噴きます。城壁を二段にして、一段毎に2回に分けて鉄砲を撃ちます。そして前田勢が混乱した隙に、幸村は手勢を率いて打って出ます。結果は圧勝でした。真田丸45話は完封です。まさに真田丸を使っての完封でした。

45話感想も書きたいのですが、少し史実としていわれていることを書いておきます。豊臣方の裏切者は南条元続という人物でした。彼が徳川の攻城に合わせて裏切るという計画になっていました。幸村は真田丸の外の篠山を真田丸に取り込まずにわざとそのままにします。

そして、その篠山に適時狙撃兵を入れて、前方の前田勢を果敢に攻撃します。その損害に苛立った前田の家老本多政重です。本多政重は本多正信の次男です。

前田家は保身のために本多の次男を前田藩の首領にしていました。その本多政重隊が篠山を攻撃したところ、篠山は蛻の殻でした。そして、それを真田丸の兵隊たちがどっと笑います。「本多さんは朝から篠山に雉打ちですか。暇なら真田丸に攻め寄せてみなされ」それに激怒した政重は前田勢に総攻撃を命じました。そして、真田丸に前田勢が殺到しました。後の快勝は大河ドラマ通りです。

真田丸は中央に門がなく、両端に門があります。本来であれば、そこを攻めるはずです。しかし、挑発に乗った敵兵はやはり真ん中に殺到するんですね。そこには登り口はなく、大きな空堀になっています。空堀に引き付けるだけ引き付けて、火砲で敵を倒します。

これは奈良大学の千田教授曰く、真田家のお家芸であると。鉄砲を撃ちすくめて相手が混乱したスキに今度は手勢を率いて打って出ます。そして適度に戦えばまた、城内に戻ります。すると、また敵は攻めてきます。

真田丸45話は真田家のお家芸に加賀の前田家が引っかかりました。45話の感想。鉄砲で散々打ちすくめられた敵は指揮系統が混乱します。そこに打って出れば相手を倒すことは容易ですね。

真田丸の圧勝で実は初めて真田幸村の実績ができます。大坂冬の陣のクライマックスはこの真田丸の戦いです。クライマックスが終わり、家康の謀略が押し寄せてきます。

真田丸46話は砲弾です。また次回も感想を書きます。家康の周到な圧力が砲弾となり大坂城に殺到します。真田丸46話砲弾。楽しみです。真田丸45話完封の感想を書きました。