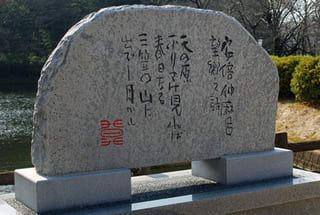

昨日アップしたおふさ観音の恵比寿天に続く、大和七福八宝めぐり第3弾では、桜井市多武峰(とうのみね)の談山神社を紹介する。よく「だんざん」と読む人がいるが、「たんざん」神社なのでご注意を。この神社は日光東照宮のモデルとも言われ、重要文化財の華麗な建造物17棟が居並ぶ。木造の十三重塔は日本で唯一(普通は石塔)。Wikipedia「談山神社」によると《祭神は、藤原鎌足(談山大明神・談山権現)。桜と紅葉の名所である。神仏分離以前は、寺院であり、多武峯寺或いは多武峯妙楽寺という名称であった》。

写真はすべて07.11.18の撮影。紅葉真っ盛りだった

《鎌倉時代に成立した寺伝によると、藤原氏の祖である藤原鎌足の死後の天武天皇7年(678年)、長男で僧の定恵が唐からの帰国後に、父の墓を摂津安威の地(参照:阿武山古墳)から大和のこの地に移し、十三重塔を造立したのが発祥である。天武天皇9年(680年)に講堂(現在の拝殿)が創建され、そこを妙楽寺と号した。大宝元年(701年)、十三重塔の東に鎌足の木像を安置する祠堂(現在の本殿)が建立され、聖霊院と号した。談山の名の由来は、藤原鎌足と中大兄皇子が、大化元年(645年)5月に大化の改新の談合をこの多武峰にて行い、後に「談い山(かたらいやま)」「談所ヶ森」と呼んだことによるとされる》。

この神社で有名なのが蹴鞠会(けまりえ)と嘉吉祭(かきつさい)である。同社の公式サイトによると、蹴鞠会とは《藤原鎌足公が飛鳥法興寺の蹴鞠会において中大兄皇子とはじめてまみえ、「大化改新」の発端となった故事にちなんで行われるたいへん雅びな祭です。現在は毎年、4月29日(昭和の日)と11月3日(文化の日)に行われます》。

嘉吉祭とは《古く室町時代にはじまります。南北朝合一ののち永享7年(1435)、南朝の遺臣が多武峰に拠って兵を起こしたため、同10年(1438)8月、足利幕府の大軍がこれを攻め、兵火によって一山が焼失しました。この兵火を避けて御神体を一時、飛鳥の橘寺に遷座しましたが、3年後の嘉吉元年(1441)9月にもとの多武峰に帰座しました。寛正6年には勅使が派遣され、嘉吉元年の御神体奉還の日をもって祭が営まれることになりました。そのために祭の名も嘉吉祭となりました。そして御神体の帰座を喜んだ一山の人々が多武峰の秋の収穫物をととのえて供えた神饌を百味の御食といい、画像はその一部です。現在は毎年、10月第2日曜日に斎行されています》という特殊神事である。

画像は「楽々はがき2009」より

さて、この由緒ある神社の総社拝殿に、木彫の福禄寿(ふくろくじゅ)像が祀られている。このお像は、多武峰に自生するケヤキから彫り出されたものである。大阪芸術大学教授・齋部哲夫氏の制作で、総高は3mと、福禄寿像としては全国屈指の大きさである。『日本書紀』斉明天皇2年(656)には、多武峰に巨大な二本の槻の木(ケヤキ)の神木が立っており、巫女でもあった女帝は、そのほとりに高殿を建てて神を祀ったとあり、その話に基づいてお像が制作されたようである。

では、福禄寿さまとは、どんな神さまなのか。Wikipedia「福禄寿」によると《七福神の一つ。道教で強く希求される3種の願い、すなわち幸福(現代日本語でいう漠然とした幸福全般のことではなく血のつながった実の子に恵まれること)、封禄(財産のこと)、長寿(単なる長生きではなく健康を伴う長寿)の三徳を具現化したものである。宋の道士天南星の化身や、南極星の化身(南極老人)とされ、七福神の寿老人と同体、異名の神とされることもある。 福禄人(ふくろくじん)とも言われる》。

1回で「福・禄・寿」にご利益のある神さまを拝める談山神社に、私は今月上旬にお参りする予定である。どんなお像を拝観できるのか、今から楽しみである。皆さんも初詣に、談山神社をお参りしませんか?

写真はすべて07.11.18の撮影。紅葉真っ盛りだった

《鎌倉時代に成立した寺伝によると、藤原氏の祖である藤原鎌足の死後の天武天皇7年(678年)、長男で僧の定恵が唐からの帰国後に、父の墓を摂津安威の地(参照:阿武山古墳)から大和のこの地に移し、十三重塔を造立したのが発祥である。天武天皇9年(680年)に講堂(現在の拝殿)が創建され、そこを妙楽寺と号した。大宝元年(701年)、十三重塔の東に鎌足の木像を安置する祠堂(現在の本殿)が建立され、聖霊院と号した。談山の名の由来は、藤原鎌足と中大兄皇子が、大化元年(645年)5月に大化の改新の談合をこの多武峰にて行い、後に「談い山(かたらいやま)」「談所ヶ森」と呼んだことによるとされる》。

この神社で有名なのが蹴鞠会(けまりえ)と嘉吉祭(かきつさい)である。同社の公式サイトによると、蹴鞠会とは《藤原鎌足公が飛鳥法興寺の蹴鞠会において中大兄皇子とはじめてまみえ、「大化改新」の発端となった故事にちなんで行われるたいへん雅びな祭です。現在は毎年、4月29日(昭和の日)と11月3日(文化の日)に行われます》。

嘉吉祭とは《古く室町時代にはじまります。南北朝合一ののち永享7年(1435)、南朝の遺臣が多武峰に拠って兵を起こしたため、同10年(1438)8月、足利幕府の大軍がこれを攻め、兵火によって一山が焼失しました。この兵火を避けて御神体を一時、飛鳥の橘寺に遷座しましたが、3年後の嘉吉元年(1441)9月にもとの多武峰に帰座しました。寛正6年には勅使が派遣され、嘉吉元年の御神体奉還の日をもって祭が営まれることになりました。そのために祭の名も嘉吉祭となりました。そして御神体の帰座を喜んだ一山の人々が多武峰の秋の収穫物をととのえて供えた神饌を百味の御食といい、画像はその一部です。現在は毎年、10月第2日曜日に斎行されています》という特殊神事である。

画像は「楽々はがき2009」より

さて、この由緒ある神社の総社拝殿に、木彫の福禄寿(ふくろくじゅ)像が祀られている。このお像は、多武峰に自生するケヤキから彫り出されたものである。大阪芸術大学教授・齋部哲夫氏の制作で、総高は3mと、福禄寿像としては全国屈指の大きさである。『日本書紀』斉明天皇2年(656)には、多武峰に巨大な二本の槻の木(ケヤキ)の神木が立っており、巫女でもあった女帝は、そのほとりに高殿を建てて神を祀ったとあり、その話に基づいてお像が制作されたようである。

では、福禄寿さまとは、どんな神さまなのか。Wikipedia「福禄寿」によると《七福神の一つ。道教で強く希求される3種の願い、すなわち幸福(現代日本語でいう漠然とした幸福全般のことではなく血のつながった実の子に恵まれること)、封禄(財産のこと)、長寿(単なる長生きではなく健康を伴う長寿)の三徳を具現化したものである。宋の道士天南星の化身や、南極星の化身(南極老人)とされ、七福神の寿老人と同体、異名の神とされることもある。 福禄人(ふくろくじん)とも言われる》。

1回で「福・禄・寿」にご利益のある神さまを拝める談山神社に、私は今月上旬にお参りする予定である。どんなお像を拝観できるのか、今から楽しみである。皆さんも初詣に、談山神社をお参りしませんか?