堀内果実園奈良三条店(奈良市角振町23=三条通沿い)は、かつての勤務先に近かったので、よくうかがったし、今も時々お邪魔している。「甘い物好き」というわけではなく、「果物好き」なので、旬の果物を駆使したジュース、パフェ、かき氷、サンドイッチなどを楽しんでいる。

当ブログでも、「丸ごと桃すもも」や「丸ごとスイカ」を紹介したことがあるし、私が編集協力した奈良の食文化研究会編著『奈良にうまいものあり!』(なららbooks)でも、コラムで同社のかき氷「丸ごとスイカ」を紹介した。

丸ごとスイカ

そんな「堀内果実園推し」の私が先日、『ナント経済月報』(2025年2月号)を開くと、1ページ目の「この人に聞く」が目に飛び込んできた。なんと!堀内果実園が紹介されていたのである。インタビューに応じられたのは、同社取締役(社長の奥さん)の堀内奈穂子さんだった。

しかもインタビュアーは、もと同僚の佐々木東悟さんだ。私の知らない話も、たくさん登場する。「これは、ぜひ紹介しなければ」と思い、当ブログで紹介することにした。A4版で7ページものロングインタビューだが、ぜひ最後までお読みいただきたい。

この人に聞く

創業以来、柿の産地 五條市西吉野で果樹農園を連綿と営みながら、新しい分野にも果敢にチャレンジしてきました。「しあわせのくだもの」作りを通じて、果物本来のおいしさや地域の魅力をより多くの方々へ発信し、地域全体の発展に貢献していきたいと思います。

株式会社堀内果実園 取締役 堀内奈穂子(ほりうち・なほこ)氏

(令和6年11月28日、同社「gogoエリア」事務室にて)

▶120余年の歴史をもつ果物農家

―― 農園の概要について教えてください

私たちの農園は明治36年(1903年)に創業し、主人が6代目となります。当初は林業も行っていましたが、現在は果樹農園を専業としています。西吉野といえば「柿」が有名で、作付面積12ヘクタールのうち7ヘクタールが柿の栽培に充てられています。

結婚した当時は、梅とかりん、柿の3品目を育てていましたが、その後、ブルーベリーの栽培を始め、次いですももを取り入れるなど、徐々に栽培する品目を増やしてきました。現在は、りんごやレモンも栽培しており、昨年はシャインマスカットのハウス、今年はイチゴのハウスも新設し、年間を通じて途切れることなく果物が収穫できるよう栽培を行っています。

―― 加工品の生産も始めておられますが、事業は順調にスタートしたのですか?

結婚した翌年の2003年からは、加工品の製造を始めました。まず、あんぽ柿を作り始め、続いて富有柿のドライフルーツの生産をスタートしました。加工業務が加わることで、日中は収穫と出荷作業、夜間は加工作業というサイクルが続きましたが、これを家族だけで続けるのは難しいので、翌年からは加工を手伝ってくれるスタッフの採用を開始しました。

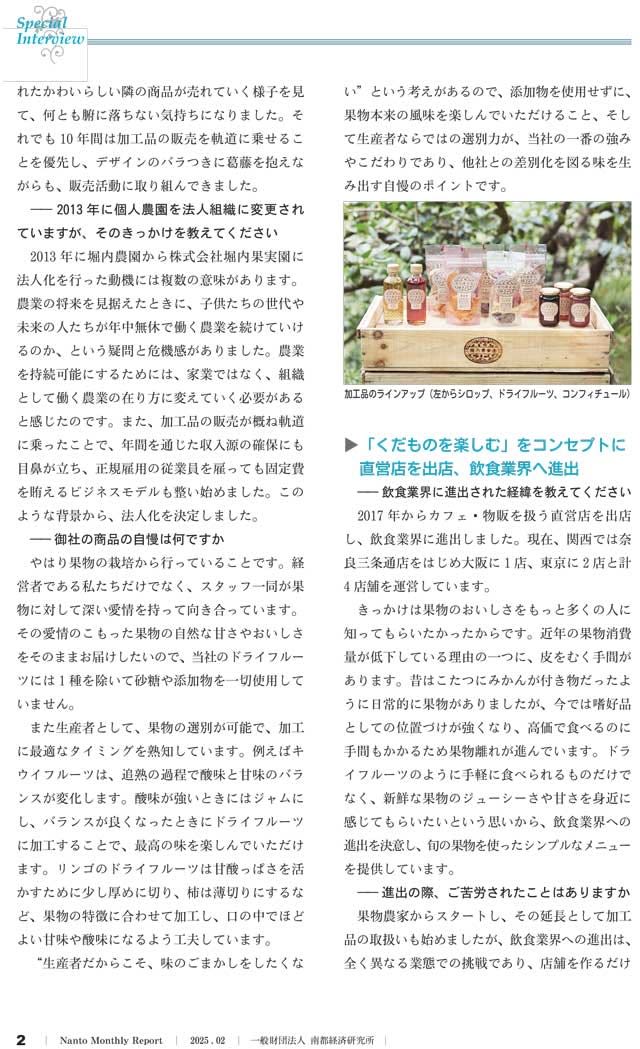

現在、私たちの加工品は6カテゴリー100種ほどの商品をラインアップしています。これまで少しずつ種類を増やしてきましたが、ラベルのデザインは外注先のシール会社のデザイナーが商品のカテゴリーごとに作ってもらっていたのでバラバラになり、統一感に欠けることが悩みでした。

食品業界主催の展示会では、他社のジャム専門店が隣に出店することもあり、自社の商品の方が品質や内容量で勝るにもかかわらず、デザイン性に優れたかわいらしい隣の商品が売れていく様子を見て、何とも腑に落ちない気持ちになりました。それでも10年間は加工品の販売を軌道に乗せることを優先し、デザインのバラつきに葛藤を抱えながらも、販売活動に取り組んできました。

―― 2013年に個人農園を法人組織に変更されていますが、そのきっかけを教えてください

2013年に堀内農園から株式会社堀内果実園に法人化を行った動機には複数の意味があります。農業の将来を見据えたときに、子供たちの世代や未来の人たちが年中無休で働く農業を続けていけるのか、という疑問と危機感がありました。

農業を持続可能にするためには、家業ではなく、組織として働く農業の在り方に変えていく必要があると感じたのです。また、加工品の販売が概ね軌道に乗ったことで、年間を通じた収入源の確保にも目鼻が立ち、正規雇用の従業員を雇っても固定費を賄えるビジネスモデルも整い始めました。このような背景から、法人化を決定しました。

―― 御社の商品の自慢は何ですか

やはり果物の栽培から行っていることです。経営者である私たちだけでなく、スタッフ一同が果物に対して深い愛情を持って向き合っています。その愛情のこもった果物の自然な甘さやおいしさをそのままお届けしたいので、当社のドライフルーツには1種を除いて砂糖や添加物を一切使用していません。

また生産者として、果物の選別が可能で、加工に最適なタイミングを熟知しています。例えばキウイフルーツは、追熟の過程で酸味と甘味のバランスが変化します。酸味が強いときにはジャムにし、バランスが良くなったときにドライフルーツに加工することで、最高の味を楽しんでいただけます。

リンゴのドライフルーツは甘酸っぱさを活かすために少し厚めに切り、柿は薄切りにするなど、果物の特徴に合わせて加工し、口の中でほどよい甘味や酸味になるよう工夫しています。

“生産者だからこそ、味のごまかしをしたくない”という考えがあるので、添加物を使用せずに、果物本来の風味を楽しんでいただけること、そして生産者ならではの選別力が、当社の一番の強みやこだわりであり、他社との差別化を図る味を生み出す自慢のポイントです。

▶「くだものを楽しむ」をコンセプトに直営店を出店、飲食業界へ進出

―-飲食業界に進出された経緯を教えてください

2017年からカフェ・物販を扱う直営店を出店し、飲食業界に進出しました。現在、関西では奈良三条通店をはじめ大阪に1店、東京に2店と計4店舗を運営しています。きっかけは果物のおいしさをもっと多くの人に知ってもらいたかったからです。近年の果物消費量が低下している理由の一つに、皮をむく手間があります。

昔はこたつにみかんが付き物だったように日常的に果物がありましたが、今では嗜好品としての位置づけが強くなり、高価で食べるのに手間もかかるため果物離れが進んでいます。

ドライフルーツのように手軽に食べられるものだけでなく、新鮮な果物のジューシーさや甘さを身近に感じてもらいたいという思いから、飲食業界への進出を決意し、旬の果物を使ったシンプルなメニューを提供しています。

―― 進出の際、ご苦労されたことはありますか

果物農家からスタートし、その延長として加工品の取扱いも始めましたが、飲食業界への進出は、全く異なる業態での挑戦であり、店舗を作るだけでなく、開店からの業務フローの確立が必要でした。奈良三条通店をオープンさせた当時は、京奈和道の五條北IC~御所南IC間がまだ開通していなかったため、西吉野から一般道を2時間近くかけて通う日々が続きました。

朝5時半に出発し、一日の営業を終えた後、翌日の仕込みと発注を済ませ、スタッフを自宅に送り届けてから西吉野へ戻る途中にスーパーで食材を買い、子供のお弁当の準備をしてから寝るという生活を約3ヵ月間続けました。

この間、1、2時間の睡眠しか取れず、本当に大変な日々でした。飲食店としての接客や立ち仕事も、レジや発注システムを使うのもすべてが初めてづくしで、挑戦の連続でしたが、店舗運営に対するやりがいも感じていました。

―― 「くだものを楽しむ」というアイデアはどのように生まれたのですか

当社では本社コンセプトを「しあわせのくだもの」としています。おいしいものを食べた時に自然と出る笑みやほっこりした気持ちをイメージし、果物を食べて幸せを感じてもらいたいという思いを込めており、全てひらがなで表記することで親しみやすさや柔らかさを表現しています。

当社の加工品は「国産の果物」に限定しており、知り合いの農家から仕入れたももやみかんなど、自社で栽培していない果物も使用しています。直営店ではパイナップルなど南国の果物も取り入れ、まずは果物のおいしさや楽しさを多くの方に体験してもらいたいという思いから、「くだものを楽しむ」を店のコンセプトにしています。

来店して果物を食べて楽しむことや、果物を買って帰り、ジュースにしたり、他の食材と合わせるなりして、自分でアレンジを楽しむこともあるかと思います。

特に、日本では料理に果物を使うことが少ないため、果物の食べ方を知れば楽しみが広がると考えており、当社の商品を使った簡単なアレンジレシピも発信しています。

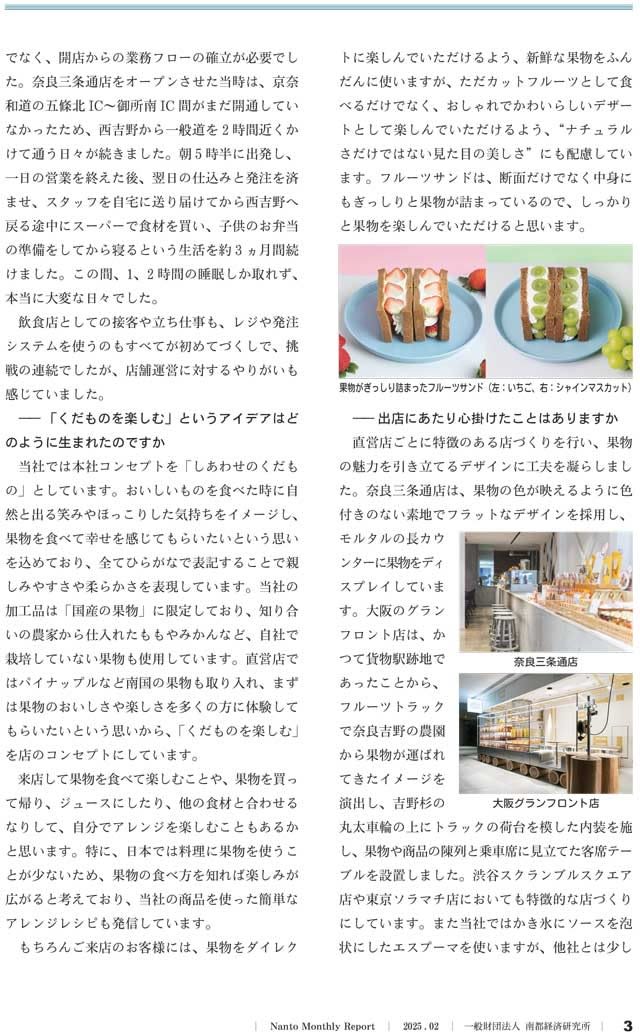

もちろんご来店のお客様には、果物をダイレクトに楽しんでいただけるよう、新鮮な果物をふんだんに使いますが、ただカットフルーツとして食べるだけでなく、おしゃれでかわいらしいデザートとして楽しんでいただけるよう、“ナチュラルさだけではない見た目の美しさ”にも配慮しています。

フルーツサンドは、断面だけでなく中身にもぎっしりと果物が詰まっているので、しっかりと果物を楽しんでいただけると思います。

―― 出店にあたり心掛けたことはありますか

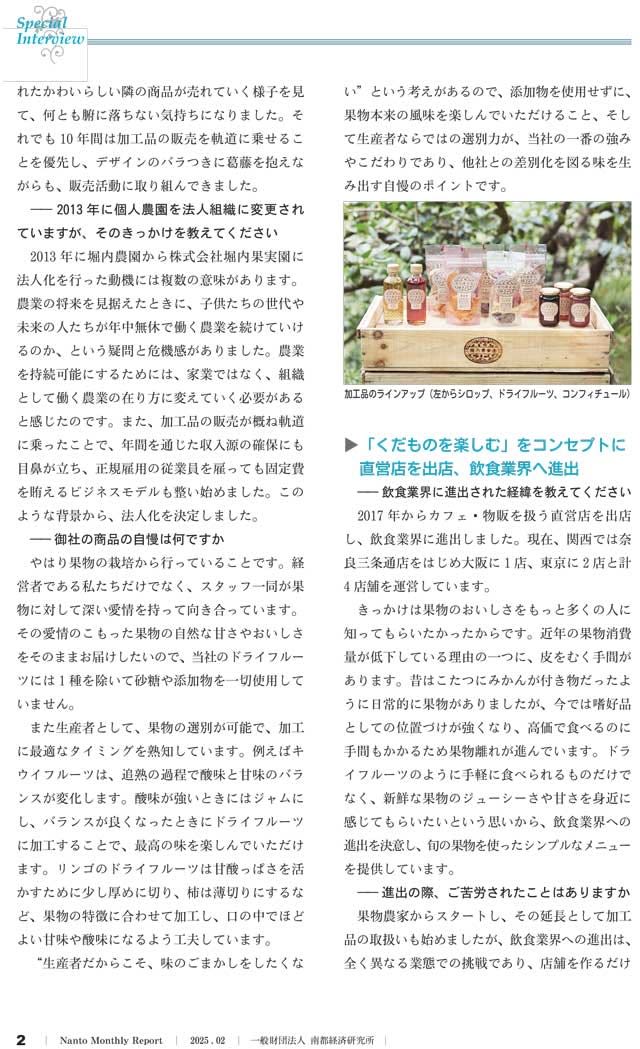

直営店ごとに特徴のある店づくりを行い、果物の魅力を引き立てるデザインに工夫を凝らしました。奈良三条通店は、果物の色が映えるように色付きのない素地でフラットなデザインを採用し、モルタルの長カウンターに果物をディスプレイしています。

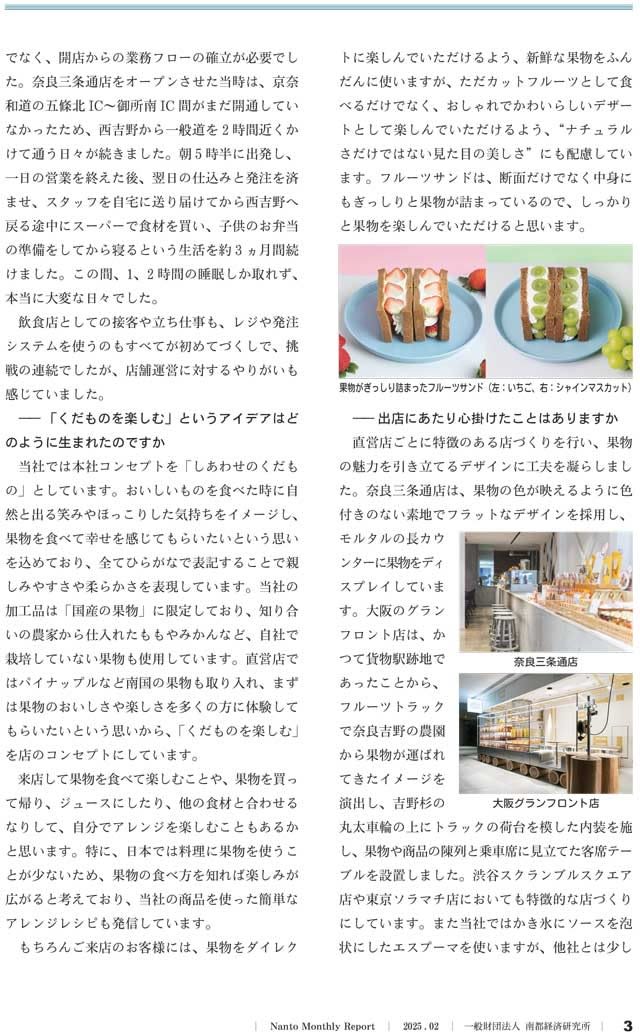

大阪のグランフロント店は、かつて貨物駅跡地であったことから、フルーツトラックで奈良吉野の農園から果物が運ばれてきたイメージを演出し、吉野杉の丸太車輪の上にトラックの荷台を模した内装を施し、果物や商品の陳列と乗車席に見立てた客席テーブルを設置しました。渋谷スクランブルスクエア店や東京ソラマチ店においても特徴的な店づくりにしています。

また当社ではかき氷にソースを泡状にしたエスプーマを使いますが、他社とは少し使用目的が異なります。みなさんはかき氷にエスプーマをかけて見映えを良くするように使うことが多いかと思いますが、当社は果物を見てもらいたいので、かき氷の中に入れることで、味の変化を楽しんでもらう工夫をしています。

こうした店舗ごとの特徴やこだわりは、農家ならではの果物への強い思いから生まれています。当社はブランドイメージを損なわないよう、果物の魅力を最大限に引き出すことを目指し、お客様に果物のおいしさや楽しさを存分に味わってもらうことを心掛けています。

▶自社ブランドの確立に向けて

―― ブランディングを始められたきっかけは?

懸案であったデザインを統一したいという思いから、法人化する少し前よりブランディングに取り組みました。その際には、中川政七商店にコンサルティングを依頼し、デザインの統一だけでなく、堀内農園から堀内果実園へのネーミング変更やロゴの作成など、企業のイメージ作りに一から取り組みました。

また、当時の中川淳社長からのアドバイスを受けて、長期の経営計画を立てましたが、当初の3年はあっという間に過ぎたため、その延長として10か年計画を策定しました。

10年後のゴールとして「五條に人を呼ぶ」ことをイメージした計画を立て、その仕掛けを検討する際、ローカルな場所で直営店を開くだけではなかなか人に響かないため、ターミナル駅や人が多く集まる場所での出店により知名度を上げ、そこでファンになった人達が、観光も含めて五條を訪れるような流れを作りたいと考えました。そのためにも堀内果実園のブランディングを重要施策として織り込み、計画を策定しました。

―― ブランド定着に向けた取り組みを教えてください

当社のブランド戦略は、「しあわせのくだもの」というロゴで表しているように、果物を通じて人々に幸せを感じていただくことを目指しています。自分で食べるのはもちろん、人に贈ることで幸せを共有し、果物本来の自然な味わいを堪能してもらえることを願っています。

当社の商品をご存知の方でも、私たちが農業をしていることを知らない人も多く、メーカーと誤解されることがあります。そのため、果物を栽培しているところから、収穫して加工品として提供するまでの一貫した過程をSNSで継続的に発信しています。

堀内果実園が農業を基盤とする会社で、その延長として加工品を作っていることが浸透することで、私たちの目指すブランドイメージが達成されるのではないかと考えています。

またブランディングの強化にデザイン性は重要な要素であるので、当社独自でデザイナー募集を行い、女性2名を採用しています。主に直営店のメニュー表や商品陳列のポップ、プライス表、ギフト商品のディスプレイ等をタイムリーに作成しています。

▶「助け合い」や「思いやり」が人を育む

―― 採用について教えてください

当社社員の特長は、平均年齢が37歳と若く、男女比率が5:5でバランスが取れていること、また約7割の社員が奈良県外の出身者であることです。農業系の仕事に興味を持ち、栽培から飲食まで多様な業務を行っている当社に魅力を感じて入社してくれる方が多く、様々なバックグラウンドを持つ人材が集まっています。

社員同士の人間関係は非常に良好で、助け合いや思いやりをみんなが感じながら働いてくれているのが私たち経営者にも伝わり、本当にいいスタッフに恵まれているなと実感しています。

―― 人材の育成や指導はどうされていますか

当社の課題のひとつに、組織的な体系や人事ラインが確立されていないことがあります。人事評価や考課についても目に見える部分で漠然とした評価になっているので、今後整備していきたいと考えています。当社の直営店には若いスタッフが多く、非常に意欲的に働いてくれる者もいるので、スタッフ一人ひとりの働きぶりや頑張りを給与にも柔軟に反映させることで、やりがいのある環境を提供していきたいと思っています。

また経営者と社員との距離が近いため、フランクに連絡を取り合って、個人的な会話や相談のやりとりもよく行っています。そして社員一人ひとりには、私なりの期待値や評価を伝えるようにしています。

逆に社員から「期待値を達成するのに私には何が足りないですか」と相談を持ち掛けられるなど、私にとってうれしいアクションにもつながっています。個々の熱意に応じて対応は変わりますが、社内の風通しを出来るだけ良くし、社員が自発的に成長できる環境を作ることを目指しています。

―― 社員のモチベーションもあがりますね

社員が自己の成長に向けて、自発的に意見を言ってくれることは、非常にうれしいことですが、時には、仕事がうまくこなせていないのに、承認欲求の強い社員が、面談時に泣いてしまうこともあります。これは、自分の駄目なところを指摘されることに慣れていないため、驚きと悔しさが混じっているのだと思います。

そんな時は、「今流している涙はいいけれど、その涙をただ流しているだけでは意味がないよ。今泣いたことが、明日一つでも行動に変われば、次には涙の一粒が減っているよ」と話しています。失敗や挫折は誰もが経験することであり、そこで自分の弱さや課題に気づき、克服するための努力を重ねて成長につなげて欲しいと考えています。

―― スタッフ間の情報共有に向けた取り組みはありますか

現在、直営店にはアルバイトを中心に100名程度の販売スタッフがいます。農園でどれだけ美味しい果物を作っても、お客様の印象は販売スタッフの接客で変わってしまいます。

コロナ前は、直営店の販売スタッフを農園に連れてくる「奈良ツアー」を行い、農園や加工場の作業体験を通じて会社のバックボーンの理解を深め、それを現場にも浸透してもらっていました。

現在は、奈良と大阪の主要なスタッフが、東京の店舗に応援に行き、関西でのお客様への伝え方やオペレーションを付き添いでサポートすることで、会社の想いや意識の共有を図り、スタッフ間のコミュニケーションや親睦を強化しています。

▶女性経営者としての「心構え」と「心配り」

―― 仕事と家庭のバランスをどうしていますか

仕事と家庭のバランスは非常に重要であり、日々の生活の中で工夫が必要です。特に、仕事を終えて食事の準備や子供たちの世話を始める時には、主婦業としての「第二の仕事」と切り替えて、その時間は主人とも仕事の話を控えるようにしています。

毎朝起きたら、自分の一日のスケジュールを確認し、その日の仕事や家庭のタスクをどのようにこなしていくか、どのタイミングで何をすれば段取り良く出来るのかを考え、それに基づいて行動しています。

「仕事、主婦業、母業」の3つを一日でこなす必要があるため、家族の行動予定を考慮したベストな仕事の段取りを割り出し、日中の仕事の効率を最大限に高めるよう心掛けています。

―― 職場における男女の働き方に対するご意見をお聞かせください

結婚して共働きで農業をする中で、子供が生まれ、女性の負担が非常に多いことを実感しています。それだけに働く女性の立場も理解出来るので、パートで来てもらっている方が家庭の事情で急に休むことについても寛容なスタンスで接しています。家庭が円満で安心できることが、仕事に集中するために重要だと考えているからです。

私は若い頃から、男性だ、女性だという視点をあまりもたず、人を「個」として各々の違いを捉える見方が強いです。職場においても「個」を見極めながら、その人の向き不向きに応じて仕事に従事してもらっています。

悪い意味ではなく、男性は単一のタスクに没頭する能力が強いと思うし、女性は多重処理能力に長けた人が割に多いように思います。ただみんながそういう訳ではないので、男性だから、女性だからという線引きで仕事を任せることはありません。

▶地域に根差したブランドストーリーを発信し、地域に貢献

―― 昨年7月にオープンした「gogo(ゴゴ)エリア」について教えてください

この「gogo(ゴゴ)エリア」事業は、五條市立「5万人の森公園」の指定管理業者として、園内で直売所やカフェを運営する事業です。五條、5万人の森、ご縁」といった「ゴ」の響きが多いので「gogo(ゴゴ)」と名付けました。

私たちの10か年計画には当初、この事業は含まれていませんでしたが、前任の指定管理者が辞められたことで五條市の公募を通じて当社が選定され、昨年の7月より事業を開始することになりました。10か年計画の最終ゴールとして掲げる「五條に人を呼ぶ」という目標を達成するには、自社だけでなく地域全体の発展が不可欠です。

特に、わたしたちのように農業を生業とするものにとって、後継者問題は深刻であり、後継者不足から農地が荒れていく問題にも直面しています。農地を守るためには、後継者を増やし、関係人口を増やすことが重要です。この公園が17年前に作られたとき、五條市の目標人口にちなみ「5万人の森公園」と名付けられましたが、現在は2万7千人と人口は大きく減少しています。

「地域全体の発展は、将来の当社の躍進に必ずつながる。私たちの強みを武器に農業やレクリエーション等での関係人口を増やし、ゆくゆくは五條への定住も考えてもらえれば」との思いを持ち合わせていたところ、たまたま当該公募がきっかけとなり、思い切ってスタートさせました。

―― 直営店と同じ運営スタイルですか

この事業は、奈良で「旬の駅」を運営されている佐藤義貴社長をはじめスタッフの皆様方のサポートを受けながら、半年間にわたり直売所の仕組みを整えました。堀内果実園のカラーを極力抑え、直売所では地元の生産者による産物をアピールし、カフェでもそれらの産物を使用しています。

また公園という立地からワンハンドフードを充実させています。訪れる人が公園を散策しながら食事を楽しめるよう、串ドーナツやソフトクリーム、フライドポテトなどを提供しています。直売所はもちろん、カフェの運営も当社の直営店とは食材が全く異なるうえ、スイーツ以外の料理も提供するため、フライヤーなどの調理器具の使い方も一から学んでいます。

―― 新たな地域拠点の創出も計画されているそうですね

現在、地域の活性化に向けた活動拠点として五條市内に複合型農業施設の新設を予定しています。当該施設では、ファクトリーとしての機能のほか、物販や飲食も行いますが、五條市内のオリジナルマップを作り、五條の散策や楽しみ方をアナウンスすることで、五條市の関係人口が増えるきっかけを作りたいと考えています。

やはり五條に目的意識を持って来てもらうには、楽しんでもらう場が複数あるほうがいいので、当該施設とこの「gogo(ゴゴ)エリア」ではそれぞれ異なる魅力をもたせ、訪問者を惹きつける拠点づくりを目指しています。

またこれら取り組みを契機に経営理念の策定を予定しています。「あなたが思う堀内果実園」というテーマで、多くのスタッフが共通して挙げる言葉に「思いやり」があり、これが私たちの基本的な価値観の一つとなっています。スタッフ一丸で持つ「思い」を基に、新しい経営理念や価値観を築いていきたいと考えています。

―― 最後に若いビジネスパーソンへのメッセージをお願いします

若い時には『何か思ったらまずは行動に移すこと』が大切です。高校生で短期留学した時に、海外の人たちの豊かな感情表現を見聞きした経験から、自分の意見や感情を自然体で人に伝えることの大切さを学びました。

若い頃は人と話すのが苦手な方で、人に質問をするのも抵抗感があり、この仕事を始めた当初は不安で一杯でしたが、わからないことを素直に尋ねると、丁寧に教えてもらえることが多く、とりあえず“聞いてみる”“やって駄目でも何とかなる”“でもやらなければ何にもならない”という考えに至りました。

若い間は修正もききやすいので、失敗を恐れず多くのことに挑戦してほしいです。自分を信じてチャレンジを続けていけば、自信や達成感が生まれ、必ず自己の成長につながると思います。(聞き手・文責:佐々木東吾)

●プロフィール 堀 内 奈 穂 子 氏

■主な経歴

2001年 3月 帝塚山学院大学文学部 卒業

2002年 2月 結婚を機に堀内農園へ

2013年 5月 法人化 株式会社堀内果実園 取締役 就任、現在に至る

■座右の銘、好きな言葉

「為せば成る為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」

■大事にしていること

自分が大切と思っている人へ自信をもって紹介できるか

■趣味

一人旅、スノーボード、映画鑑賞

■私のモットー

「なるようになる」「適当に」

■好きな食べ物

お好み焼き

■お勧めの作家

白洲正子

■私のストレス発散法

大好きな友との食事やお茶タイム

■奈良県内で好きな場所

吉野山

■所属企業の概要

・企業名:株式会社堀内果実園

・本 社:奈良県五條市西吉野町平沼田1393

・創 業:明治36(1903)年

・資本金:2,795万円

・従業員数:100名

・事業内容:柿等農産物の生産・加工・販売、カフェ物販運営

奈良三条店へ入ると、いつも「ここは、女性の感性がよく活かされているな」と感じていた。外装(エントランス)、内装やメニュー(中身もデザインも)、加工品に至るまで、男の私には思いつかないような工夫がされていて、気持ちが良いのである。店員さんの接客も、とても良い。これからも、五條市を、さらには奈良県を代表する会社として、大いに羽ばたいていただきたいと期待している。

当ブログでも、「丸ごと桃すもも」や「丸ごとスイカ」を紹介したことがあるし、私が編集協力した奈良の食文化研究会編著『奈良にうまいものあり!』(なららbooks)でも、コラムで同社のかき氷「丸ごとスイカ」を紹介した。

丸ごとスイカ

そんな「堀内果実園推し」の私が先日、『ナント経済月報』(2025年2月号)を開くと、1ページ目の「この人に聞く」が目に飛び込んできた。なんと!堀内果実園が紹介されていたのである。インタビューに応じられたのは、同社取締役(社長の奥さん)の堀内奈穂子さんだった。

しかもインタビュアーは、もと同僚の佐々木東悟さんだ。私の知らない話も、たくさん登場する。「これは、ぜひ紹介しなければ」と思い、当ブログで紹介することにした。A4版で7ページものロングインタビューだが、ぜひ最後までお読みいただきたい。

この人に聞く

創業以来、柿の産地 五條市西吉野で果樹農園を連綿と営みながら、新しい分野にも果敢にチャレンジしてきました。「しあわせのくだもの」作りを通じて、果物本来のおいしさや地域の魅力をより多くの方々へ発信し、地域全体の発展に貢献していきたいと思います。

株式会社堀内果実園 取締役 堀内奈穂子(ほりうち・なほこ)氏

(令和6年11月28日、同社「gogoエリア」事務室にて)

▶120余年の歴史をもつ果物農家

―― 農園の概要について教えてください

私たちの農園は明治36年(1903年)に創業し、主人が6代目となります。当初は林業も行っていましたが、現在は果樹農園を専業としています。西吉野といえば「柿」が有名で、作付面積12ヘクタールのうち7ヘクタールが柿の栽培に充てられています。

結婚した当時は、梅とかりん、柿の3品目を育てていましたが、その後、ブルーベリーの栽培を始め、次いですももを取り入れるなど、徐々に栽培する品目を増やしてきました。現在は、りんごやレモンも栽培しており、昨年はシャインマスカットのハウス、今年はイチゴのハウスも新設し、年間を通じて途切れることなく果物が収穫できるよう栽培を行っています。

―― 加工品の生産も始めておられますが、事業は順調にスタートしたのですか?

結婚した翌年の2003年からは、加工品の製造を始めました。まず、あんぽ柿を作り始め、続いて富有柿のドライフルーツの生産をスタートしました。加工業務が加わることで、日中は収穫と出荷作業、夜間は加工作業というサイクルが続きましたが、これを家族だけで続けるのは難しいので、翌年からは加工を手伝ってくれるスタッフの採用を開始しました。

現在、私たちの加工品は6カテゴリー100種ほどの商品をラインアップしています。これまで少しずつ種類を増やしてきましたが、ラベルのデザインは外注先のシール会社のデザイナーが商品のカテゴリーごとに作ってもらっていたのでバラバラになり、統一感に欠けることが悩みでした。

食品業界主催の展示会では、他社のジャム専門店が隣に出店することもあり、自社の商品の方が品質や内容量で勝るにもかかわらず、デザイン性に優れたかわいらしい隣の商品が売れていく様子を見て、何とも腑に落ちない気持ちになりました。それでも10年間は加工品の販売を軌道に乗せることを優先し、デザインのバラつきに葛藤を抱えながらも、販売活動に取り組んできました。

―― 2013年に個人農園を法人組織に変更されていますが、そのきっかけを教えてください

2013年に堀内農園から株式会社堀内果実園に法人化を行った動機には複数の意味があります。農業の将来を見据えたときに、子供たちの世代や未来の人たちが年中無休で働く農業を続けていけるのか、という疑問と危機感がありました。

農業を持続可能にするためには、家業ではなく、組織として働く農業の在り方に変えていく必要があると感じたのです。また、加工品の販売が概ね軌道に乗ったことで、年間を通じた収入源の確保にも目鼻が立ち、正規雇用の従業員を雇っても固定費を賄えるビジネスモデルも整い始めました。このような背景から、法人化を決定しました。

―― 御社の商品の自慢は何ですか

やはり果物の栽培から行っていることです。経営者である私たちだけでなく、スタッフ一同が果物に対して深い愛情を持って向き合っています。その愛情のこもった果物の自然な甘さやおいしさをそのままお届けしたいので、当社のドライフルーツには1種を除いて砂糖や添加物を一切使用していません。

また生産者として、果物の選別が可能で、加工に最適なタイミングを熟知しています。例えばキウイフルーツは、追熟の過程で酸味と甘味のバランスが変化します。酸味が強いときにはジャムにし、バランスが良くなったときにドライフルーツに加工することで、最高の味を楽しんでいただけます。

リンゴのドライフルーツは甘酸っぱさを活かすために少し厚めに切り、柿は薄切りにするなど、果物の特徴に合わせて加工し、口の中でほどよい甘味や酸味になるよう工夫しています。

“生産者だからこそ、味のごまかしをしたくない”という考えがあるので、添加物を使用せずに、果物本来の風味を楽しんでいただけること、そして生産者ならではの選別力が、当社の一番の強みやこだわりであり、他社との差別化を図る味を生み出す自慢のポイントです。

▶「くだものを楽しむ」をコンセプトに直営店を出店、飲食業界へ進出

―-飲食業界に進出された経緯を教えてください

2017年からカフェ・物販を扱う直営店を出店し、飲食業界に進出しました。現在、関西では奈良三条通店をはじめ大阪に1店、東京に2店と計4店舗を運営しています。きっかけは果物のおいしさをもっと多くの人に知ってもらいたかったからです。近年の果物消費量が低下している理由の一つに、皮をむく手間があります。

昔はこたつにみかんが付き物だったように日常的に果物がありましたが、今では嗜好品としての位置づけが強くなり、高価で食べるのに手間もかかるため果物離れが進んでいます。

ドライフルーツのように手軽に食べられるものだけでなく、新鮮な果物のジューシーさや甘さを身近に感じてもらいたいという思いから、飲食業界への進出を決意し、旬の果物を使ったシンプルなメニューを提供しています。

―― 進出の際、ご苦労されたことはありますか

果物農家からスタートし、その延長として加工品の取扱いも始めましたが、飲食業界への進出は、全く異なる業態での挑戦であり、店舗を作るだけでなく、開店からの業務フローの確立が必要でした。奈良三条通店をオープンさせた当時は、京奈和道の五條北IC~御所南IC間がまだ開通していなかったため、西吉野から一般道を2時間近くかけて通う日々が続きました。

朝5時半に出発し、一日の営業を終えた後、翌日の仕込みと発注を済ませ、スタッフを自宅に送り届けてから西吉野へ戻る途中にスーパーで食材を買い、子供のお弁当の準備をしてから寝るという生活を約3ヵ月間続けました。

この間、1、2時間の睡眠しか取れず、本当に大変な日々でした。飲食店としての接客や立ち仕事も、レジや発注システムを使うのもすべてが初めてづくしで、挑戦の連続でしたが、店舗運営に対するやりがいも感じていました。

―― 「くだものを楽しむ」というアイデアはどのように生まれたのですか

当社では本社コンセプトを「しあわせのくだもの」としています。おいしいものを食べた時に自然と出る笑みやほっこりした気持ちをイメージし、果物を食べて幸せを感じてもらいたいという思いを込めており、全てひらがなで表記することで親しみやすさや柔らかさを表現しています。

当社の加工品は「国産の果物」に限定しており、知り合いの農家から仕入れたももやみかんなど、自社で栽培していない果物も使用しています。直営店ではパイナップルなど南国の果物も取り入れ、まずは果物のおいしさや楽しさを多くの方に体験してもらいたいという思いから、「くだものを楽しむ」を店のコンセプトにしています。

来店して果物を食べて楽しむことや、果物を買って帰り、ジュースにしたり、他の食材と合わせるなりして、自分でアレンジを楽しむこともあるかと思います。

特に、日本では料理に果物を使うことが少ないため、果物の食べ方を知れば楽しみが広がると考えており、当社の商品を使った簡単なアレンジレシピも発信しています。

もちろんご来店のお客様には、果物をダイレクトに楽しんでいただけるよう、新鮮な果物をふんだんに使いますが、ただカットフルーツとして食べるだけでなく、おしゃれでかわいらしいデザートとして楽しんでいただけるよう、“ナチュラルさだけではない見た目の美しさ”にも配慮しています。

フルーツサンドは、断面だけでなく中身にもぎっしりと果物が詰まっているので、しっかりと果物を楽しんでいただけると思います。

―― 出店にあたり心掛けたことはありますか

直営店ごとに特徴のある店づくりを行い、果物の魅力を引き立てるデザインに工夫を凝らしました。奈良三条通店は、果物の色が映えるように色付きのない素地でフラットなデザインを採用し、モルタルの長カウンターに果物をディスプレイしています。

大阪のグランフロント店は、かつて貨物駅跡地であったことから、フルーツトラックで奈良吉野の農園から果物が運ばれてきたイメージを演出し、吉野杉の丸太車輪の上にトラックの荷台を模した内装を施し、果物や商品の陳列と乗車席に見立てた客席テーブルを設置しました。渋谷スクランブルスクエア店や東京ソラマチ店においても特徴的な店づくりにしています。

また当社ではかき氷にソースを泡状にしたエスプーマを使いますが、他社とは少し使用目的が異なります。みなさんはかき氷にエスプーマをかけて見映えを良くするように使うことが多いかと思いますが、当社は果物を見てもらいたいので、かき氷の中に入れることで、味の変化を楽しんでもらう工夫をしています。

こうした店舗ごとの特徴やこだわりは、農家ならではの果物への強い思いから生まれています。当社はブランドイメージを損なわないよう、果物の魅力を最大限に引き出すことを目指し、お客様に果物のおいしさや楽しさを存分に味わってもらうことを心掛けています。

▶自社ブランドの確立に向けて

―― ブランディングを始められたきっかけは?

懸案であったデザインを統一したいという思いから、法人化する少し前よりブランディングに取り組みました。その際には、中川政七商店にコンサルティングを依頼し、デザインの統一だけでなく、堀内農園から堀内果実園へのネーミング変更やロゴの作成など、企業のイメージ作りに一から取り組みました。

また、当時の中川淳社長からのアドバイスを受けて、長期の経営計画を立てましたが、当初の3年はあっという間に過ぎたため、その延長として10か年計画を策定しました。

10年後のゴールとして「五條に人を呼ぶ」ことをイメージした計画を立て、その仕掛けを検討する際、ローカルな場所で直営店を開くだけではなかなか人に響かないため、ターミナル駅や人が多く集まる場所での出店により知名度を上げ、そこでファンになった人達が、観光も含めて五條を訪れるような流れを作りたいと考えました。そのためにも堀内果実園のブランディングを重要施策として織り込み、計画を策定しました。

―― ブランド定着に向けた取り組みを教えてください

当社のブランド戦略は、「しあわせのくだもの」というロゴで表しているように、果物を通じて人々に幸せを感じていただくことを目指しています。自分で食べるのはもちろん、人に贈ることで幸せを共有し、果物本来の自然な味わいを堪能してもらえることを願っています。

当社の商品をご存知の方でも、私たちが農業をしていることを知らない人も多く、メーカーと誤解されることがあります。そのため、果物を栽培しているところから、収穫して加工品として提供するまでの一貫した過程をSNSで継続的に発信しています。

堀内果実園が農業を基盤とする会社で、その延長として加工品を作っていることが浸透することで、私たちの目指すブランドイメージが達成されるのではないかと考えています。

またブランディングの強化にデザイン性は重要な要素であるので、当社独自でデザイナー募集を行い、女性2名を採用しています。主に直営店のメニュー表や商品陳列のポップ、プライス表、ギフト商品のディスプレイ等をタイムリーに作成しています。

▶「助け合い」や「思いやり」が人を育む

―― 採用について教えてください

当社社員の特長は、平均年齢が37歳と若く、男女比率が5:5でバランスが取れていること、また約7割の社員が奈良県外の出身者であることです。農業系の仕事に興味を持ち、栽培から飲食まで多様な業務を行っている当社に魅力を感じて入社してくれる方が多く、様々なバックグラウンドを持つ人材が集まっています。

社員同士の人間関係は非常に良好で、助け合いや思いやりをみんなが感じながら働いてくれているのが私たち経営者にも伝わり、本当にいいスタッフに恵まれているなと実感しています。

―― 人材の育成や指導はどうされていますか

当社の課題のひとつに、組織的な体系や人事ラインが確立されていないことがあります。人事評価や考課についても目に見える部分で漠然とした評価になっているので、今後整備していきたいと考えています。当社の直営店には若いスタッフが多く、非常に意欲的に働いてくれる者もいるので、スタッフ一人ひとりの働きぶりや頑張りを給与にも柔軟に反映させることで、やりがいのある環境を提供していきたいと思っています。

また経営者と社員との距離が近いため、フランクに連絡を取り合って、個人的な会話や相談のやりとりもよく行っています。そして社員一人ひとりには、私なりの期待値や評価を伝えるようにしています。

逆に社員から「期待値を達成するのに私には何が足りないですか」と相談を持ち掛けられるなど、私にとってうれしいアクションにもつながっています。個々の熱意に応じて対応は変わりますが、社内の風通しを出来るだけ良くし、社員が自発的に成長できる環境を作ることを目指しています。

―― 社員のモチベーションもあがりますね

社員が自己の成長に向けて、自発的に意見を言ってくれることは、非常にうれしいことですが、時には、仕事がうまくこなせていないのに、承認欲求の強い社員が、面談時に泣いてしまうこともあります。これは、自分の駄目なところを指摘されることに慣れていないため、驚きと悔しさが混じっているのだと思います。

そんな時は、「今流している涙はいいけれど、その涙をただ流しているだけでは意味がないよ。今泣いたことが、明日一つでも行動に変われば、次には涙の一粒が減っているよ」と話しています。失敗や挫折は誰もが経験することであり、そこで自分の弱さや課題に気づき、克服するための努力を重ねて成長につなげて欲しいと考えています。

―― スタッフ間の情報共有に向けた取り組みはありますか

現在、直営店にはアルバイトを中心に100名程度の販売スタッフがいます。農園でどれだけ美味しい果物を作っても、お客様の印象は販売スタッフの接客で変わってしまいます。

コロナ前は、直営店の販売スタッフを農園に連れてくる「奈良ツアー」を行い、農園や加工場の作業体験を通じて会社のバックボーンの理解を深め、それを現場にも浸透してもらっていました。

現在は、奈良と大阪の主要なスタッフが、東京の店舗に応援に行き、関西でのお客様への伝え方やオペレーションを付き添いでサポートすることで、会社の想いや意識の共有を図り、スタッフ間のコミュニケーションや親睦を強化しています。

▶女性経営者としての「心構え」と「心配り」

―― 仕事と家庭のバランスをどうしていますか

仕事と家庭のバランスは非常に重要であり、日々の生活の中で工夫が必要です。特に、仕事を終えて食事の準備や子供たちの世話を始める時には、主婦業としての「第二の仕事」と切り替えて、その時間は主人とも仕事の話を控えるようにしています。

毎朝起きたら、自分の一日のスケジュールを確認し、その日の仕事や家庭のタスクをどのようにこなしていくか、どのタイミングで何をすれば段取り良く出来るのかを考え、それに基づいて行動しています。

「仕事、主婦業、母業」の3つを一日でこなす必要があるため、家族の行動予定を考慮したベストな仕事の段取りを割り出し、日中の仕事の効率を最大限に高めるよう心掛けています。

―― 職場における男女の働き方に対するご意見をお聞かせください

結婚して共働きで農業をする中で、子供が生まれ、女性の負担が非常に多いことを実感しています。それだけに働く女性の立場も理解出来るので、パートで来てもらっている方が家庭の事情で急に休むことについても寛容なスタンスで接しています。家庭が円満で安心できることが、仕事に集中するために重要だと考えているからです。

私は若い頃から、男性だ、女性だという視点をあまりもたず、人を「個」として各々の違いを捉える見方が強いです。職場においても「個」を見極めながら、その人の向き不向きに応じて仕事に従事してもらっています。

悪い意味ではなく、男性は単一のタスクに没頭する能力が強いと思うし、女性は多重処理能力に長けた人が割に多いように思います。ただみんながそういう訳ではないので、男性だから、女性だからという線引きで仕事を任せることはありません。

▶地域に根差したブランドストーリーを発信し、地域に貢献

―― 昨年7月にオープンした「gogo(ゴゴ)エリア」について教えてください

この「gogo(ゴゴ)エリア」事業は、五條市立「5万人の森公園」の指定管理業者として、園内で直売所やカフェを運営する事業です。五條、5万人の森、ご縁」といった「ゴ」の響きが多いので「gogo(ゴゴ)」と名付けました。

私たちの10か年計画には当初、この事業は含まれていませんでしたが、前任の指定管理者が辞められたことで五條市の公募を通じて当社が選定され、昨年の7月より事業を開始することになりました。10か年計画の最終ゴールとして掲げる「五條に人を呼ぶ」という目標を達成するには、自社だけでなく地域全体の発展が不可欠です。

特に、わたしたちのように農業を生業とするものにとって、後継者問題は深刻であり、後継者不足から農地が荒れていく問題にも直面しています。農地を守るためには、後継者を増やし、関係人口を増やすことが重要です。この公園が17年前に作られたとき、五條市の目標人口にちなみ「5万人の森公園」と名付けられましたが、現在は2万7千人と人口は大きく減少しています。

「地域全体の発展は、将来の当社の躍進に必ずつながる。私たちの強みを武器に農業やレクリエーション等での関係人口を増やし、ゆくゆくは五條への定住も考えてもらえれば」との思いを持ち合わせていたところ、たまたま当該公募がきっかけとなり、思い切ってスタートさせました。

―― 直営店と同じ運営スタイルですか

この事業は、奈良で「旬の駅」を運営されている佐藤義貴社長をはじめスタッフの皆様方のサポートを受けながら、半年間にわたり直売所の仕組みを整えました。堀内果実園のカラーを極力抑え、直売所では地元の生産者による産物をアピールし、カフェでもそれらの産物を使用しています。

また公園という立地からワンハンドフードを充実させています。訪れる人が公園を散策しながら食事を楽しめるよう、串ドーナツやソフトクリーム、フライドポテトなどを提供しています。直売所はもちろん、カフェの運営も当社の直営店とは食材が全く異なるうえ、スイーツ以外の料理も提供するため、フライヤーなどの調理器具の使い方も一から学んでいます。

―― 新たな地域拠点の創出も計画されているそうですね

現在、地域の活性化に向けた活動拠点として五條市内に複合型農業施設の新設を予定しています。当該施設では、ファクトリーとしての機能のほか、物販や飲食も行いますが、五條市内のオリジナルマップを作り、五條の散策や楽しみ方をアナウンスすることで、五條市の関係人口が増えるきっかけを作りたいと考えています。

やはり五條に目的意識を持って来てもらうには、楽しんでもらう場が複数あるほうがいいので、当該施設とこの「gogo(ゴゴ)エリア」ではそれぞれ異なる魅力をもたせ、訪問者を惹きつける拠点づくりを目指しています。

またこれら取り組みを契機に経営理念の策定を予定しています。「あなたが思う堀内果実園」というテーマで、多くのスタッフが共通して挙げる言葉に「思いやり」があり、これが私たちの基本的な価値観の一つとなっています。スタッフ一丸で持つ「思い」を基に、新しい経営理念や価値観を築いていきたいと考えています。

―― 最後に若いビジネスパーソンへのメッセージをお願いします

若い時には『何か思ったらまずは行動に移すこと』が大切です。高校生で短期留学した時に、海外の人たちの豊かな感情表現を見聞きした経験から、自分の意見や感情を自然体で人に伝えることの大切さを学びました。

若い頃は人と話すのが苦手な方で、人に質問をするのも抵抗感があり、この仕事を始めた当初は不安で一杯でしたが、わからないことを素直に尋ねると、丁寧に教えてもらえることが多く、とりあえず“聞いてみる”“やって駄目でも何とかなる”“でもやらなければ何にもならない”という考えに至りました。

若い間は修正もききやすいので、失敗を恐れず多くのことに挑戦してほしいです。自分を信じてチャレンジを続けていけば、自信や達成感が生まれ、必ず自己の成長につながると思います。(聞き手・文責:佐々木東吾)

●プロフィール 堀 内 奈 穂 子 氏

■主な経歴

2001年 3月 帝塚山学院大学文学部 卒業

2002年 2月 結婚を機に堀内農園へ

2013年 5月 法人化 株式会社堀内果実園 取締役 就任、現在に至る

■座右の銘、好きな言葉

「為せば成る為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の為さぬなりけり」

■大事にしていること

自分が大切と思っている人へ自信をもって紹介できるか

■趣味

一人旅、スノーボード、映画鑑賞

■私のモットー

「なるようになる」「適当に」

■好きな食べ物

お好み焼き

■お勧めの作家

白洲正子

■私のストレス発散法

大好きな友との食事やお茶タイム

■奈良県内で好きな場所

吉野山

■所属企業の概要

・企業名:株式会社堀内果実園

・本 社:奈良県五條市西吉野町平沼田1393

・創 業:明治36(1903)年

・資本金:2,795万円

・従業員数:100名

・事業内容:柿等農産物の生産・加工・販売、カフェ物販運営

奈良三条店へ入ると、いつも「ここは、女性の感性がよく活かされているな」と感じていた。外装(エントランス)、内装やメニュー(中身もデザインも)、加工品に至るまで、男の私には思いつかないような工夫がされていて、気持ちが良いのである。店員さんの接客も、とても良い。これからも、五條市を、さらには奈良県を代表する会社として、大いに羽ばたいていただきたいと期待している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます