先週は釣行しておらず、悶々とした気分で過ごしていて、あまりネタがない。そこで、船で乗り合わせた人からたまに聞かれる「フカセ釣り仕掛け作りの基本」である、3方編み込みを解説するとしよう。(3方編み込みには何種類か有るそうだが、ボクの場合は故、大塚貴汪氏が推奨していたタイプになる。)

ボクの場合はまず、エダスから結ぶ。ハリへの結び方はハリスの太さとそれに組み合わせるハリの号数で変えていて、これは今後に解説するつもりだが、ここでは「とりあえず、自分にできる最強の結び」で行えばOKだ。

エダスの長さは75cmとして、そこに目印のために折り目を付けて、そこから更に45cm先でカットしておく。

次いでメインの先バリを同様に結ぶが、ボクの場合はハリスの全長が6mタイプしか使わないので、先バリを結んだ位置から6m繰り出してカットする。それらに加えてエダスを編み込むための添え糸を25cmほど用意する。3本のラインの全てを同じ号数で揃えるのが基本だが、短いためにどうしても弱くなる枝ハリスを1ランクアップさせるという手もある。

各パーツの準備が出来たら、編み込みを開始するが、以下は写真に合わせて解説してゆく。

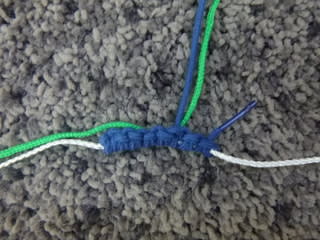

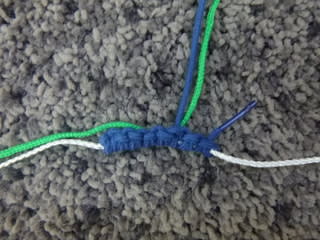

上写真内、上の白ラインが先バリを結んだ6mハリス。同、真ん中の青ラインを結んだのが、枝ハリス。そして、下の緑ラインが添え糸になる。↓

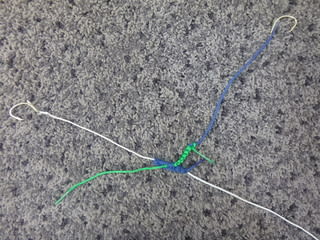

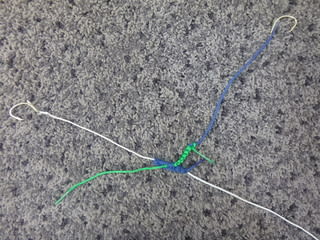

食わせるメインとなる、先バリから中間の3mの位置にエダスの75cmに付けた折り目(目印部)を当てるが、枝ハリスは、ハリの付いた方をサルカン側の方に向けておく。↓

添えた枝ハリスの端側を持ち、一重結びで一回目の編み込みを行うが、その際、枝ハリスの折り目の部分を利用しながら結ぶと枝バリ側のズレが起きない。そして、右利きの人は右手で決めた位置からズレないように枝ハリスのハリ側とハリスのサルカン側をキッチリ揃えて持ち、枝ハリスの端を口でくわえて締め込んでゆく。↓

締め込んだ様子が下写真。↓

一つ目の結びは、ハリス(メインの)の前に向かってまたいだので、2回目は逆の手前側に向かってまたぐように一重結びを作り、↓

ハリス(メインの)をピンと張った状態にしつつ、枝ハリスの端を口でくわえて締め込んでゆく。↓

キッチリ締め飲んだら、↓

「3回目は1回目と同じ方向に一重結び」といった具合に交互に編み込み、これを20回(10往復)繰り返す。↓(写真は中略しているが…)

20回目の網込みが終わったら、枝ハリスを補強するための添え糸(緑)を入れ、↓

ハリス、枝ハリス、添え糸の3本に対して更に20回(10往復)編み込んでゆく。

↓

↓

20回(10往復)編み込めたら、添え糸と枝ハリスをハリス(メインの)から外側にかわす。↓

かわしたら、残り1本になったハリス(メインの)の上を更に編み込む。↓

写真では中略しているが、これを20回(10往復)行ったら、ハリス(メインの)への編み込みは終了。↓

今度は、途中で入れた添え糸を枝ハリスのハリ側に向かって編み込んでゆくが、↓

この時も右手で枝ハリスのハリ側を掴み、左手で枝分かれした辺りを掴んで、ピンと張った状態にしてから編み込むと、綺麗に仕上がる。↓

枝ハリスの編み込み部は、補強と絡み防止を兼ねているため、回数を増やすが、ボクの場合は26回(13往復)としているが、ハリスが細くなると、それだけ編み込まれた幅が短くなるので、絡み防止の意味から、もう少し増やした方が良い。↓

全体を確認し、仕上がりに満足ができたのなら、↓

余分な端糸3箇所を結び目のギリギリでカットするとできあがり。後はホイール(円形)タイプの仕掛巻に巻き込んで、↓

ジプロックのような、チャック付きピニールパックに入れて収納する。

編み込む目を綺麗に整えるのには、編み込み部を左手の人差し指と親指で挟んで掴み、メインのハリス(サルカンに結ぶ方向)と枝ハリス(途中から添え糸も入るが)をキッチリ揃えて右手で掴んでテンションを掛け、できる限りピンと張った状態にすることが大切だ。そのうえで編み込み部を押さえた左手指の隙間の中に結び目が締まりながら入り込んでくるような感じで編み込むとイイが、その際、歯でくわえた端糸を引っ張る方向を編み込んでゆく側ではなく、既に編み込んだ側に向かって、角度を付けて引っ張ると、目が詰まってよく締まってくれる。↓

引っ張る力加減を記すのは難しいが、イメージとして「編み目が小さくなった瞬間に、キュッと力を入れる。」といった感じでやればイイだろう。

解説や写真を見れば気付いてもらえると思うが、編み込み仕掛のメリットは、大物の掛かる確率が高い先バリと、その最上部であるサルカンまでの間に結び目がないことだ。つまり、枝ハリスは編み込みの摩擦で止まっているだけなのだ。また、編み込み部は、枝ハリスの基部や連結部を強化した上に、そこ自体が絡み防止の役目を担っているから、枝ハリスを出すにおいては最強の手段となっていることが理解してもらえるかと思う。この辺りが結びコブで止めるようなビーズ玉利用の安易な仕掛とは全く次元が違うところだ。

仕掛を自作するメリットは「高強度なハリスが選べる」、「好きなタイプのハリが選べる」、「コストが大幅に下がる」といったところだ。乗合船に乗ると、一回使った仕掛を再利用のために、仕掛巻きに巻き取って持ち帰る人を時折見かけるが、どこかが傷んでいるかも知れない仕掛を再利用するくらいなら、自作をすることでコストを下げて使い捨てにした方が、大型魚をバラす確率は格段に減ることだろう。

ボクの場合はまず、エダスから結ぶ。ハリへの結び方はハリスの太さとそれに組み合わせるハリの号数で変えていて、これは今後に解説するつもりだが、ここでは「とりあえず、自分にできる最強の結び」で行えばOKだ。

エダスの長さは75cmとして、そこに目印のために折り目を付けて、そこから更に45cm先でカットしておく。

次いでメインの先バリを同様に結ぶが、ボクの場合はハリスの全長が6mタイプしか使わないので、先バリを結んだ位置から6m繰り出してカットする。それらに加えてエダスを編み込むための添え糸を25cmほど用意する。3本のラインの全てを同じ号数で揃えるのが基本だが、短いためにどうしても弱くなる枝ハリスを1ランクアップさせるという手もある。

各パーツの準備が出来たら、編み込みを開始するが、以下は写真に合わせて解説してゆく。

上写真内、上の白ラインが先バリを結んだ6mハリス。同、真ん中の青ラインを結んだのが、枝ハリス。そして、下の緑ラインが添え糸になる。↓

食わせるメインとなる、先バリから中間の3mの位置にエダスの75cmに付けた折り目(目印部)を当てるが、枝ハリスは、ハリの付いた方をサルカン側の方に向けておく。↓

添えた枝ハリスの端側を持ち、一重結びで一回目の編み込みを行うが、その際、枝ハリスの折り目の部分を利用しながら結ぶと枝バリ側のズレが起きない。そして、右利きの人は右手で決めた位置からズレないように枝ハリスのハリ側とハリスのサルカン側をキッチリ揃えて持ち、枝ハリスの端を口でくわえて締め込んでゆく。↓

締め込んだ様子が下写真。↓

一つ目の結びは、ハリス(メインの)の前に向かってまたいだので、2回目は逆の手前側に向かってまたぐように一重結びを作り、↓

ハリス(メインの)をピンと張った状態にしつつ、枝ハリスの端を口でくわえて締め込んでゆく。↓

キッチリ締め飲んだら、↓

「3回目は1回目と同じ方向に一重結び」といった具合に交互に編み込み、これを20回(10往復)繰り返す。↓(写真は中略しているが…)

20回目の網込みが終わったら、枝ハリスを補強するための添え糸(緑)を入れ、↓

ハリス、枝ハリス、添え糸の3本に対して更に20回(10往復)編み込んでゆく。

↓

↓

20回(10往復)編み込めたら、添え糸と枝ハリスをハリス(メインの)から外側にかわす。↓

かわしたら、残り1本になったハリス(メインの)の上を更に編み込む。↓

写真では中略しているが、これを20回(10往復)行ったら、ハリス(メインの)への編み込みは終了。↓

今度は、途中で入れた添え糸を枝ハリスのハリ側に向かって編み込んでゆくが、↓

この時も右手で枝ハリスのハリ側を掴み、左手で枝分かれした辺りを掴んで、ピンと張った状態にしてから編み込むと、綺麗に仕上がる。↓

枝ハリスの編み込み部は、補強と絡み防止を兼ねているため、回数を増やすが、ボクの場合は26回(13往復)としているが、ハリスが細くなると、それだけ編み込まれた幅が短くなるので、絡み防止の意味から、もう少し増やした方が良い。↓

全体を確認し、仕上がりに満足ができたのなら、↓

余分な端糸3箇所を結び目のギリギリでカットするとできあがり。後はホイール(円形)タイプの仕掛巻に巻き込んで、↓

ジプロックのような、チャック付きピニールパックに入れて収納する。

編み込む目を綺麗に整えるのには、編み込み部を左手の人差し指と親指で挟んで掴み、メインのハリス(サルカンに結ぶ方向)と枝ハリス(途中から添え糸も入るが)をキッチリ揃えて右手で掴んでテンションを掛け、できる限りピンと張った状態にすることが大切だ。そのうえで編み込み部を押さえた左手指の隙間の中に結び目が締まりながら入り込んでくるような感じで編み込むとイイが、その際、歯でくわえた端糸を引っ張る方向を編み込んでゆく側ではなく、既に編み込んだ側に向かって、角度を付けて引っ張ると、目が詰まってよく締まってくれる。↓

引っ張る力加減を記すのは難しいが、イメージとして「編み目が小さくなった瞬間に、キュッと力を入れる。」といった感じでやればイイだろう。

解説や写真を見れば気付いてもらえると思うが、編み込み仕掛のメリットは、大物の掛かる確率が高い先バリと、その最上部であるサルカンまでの間に結び目がないことだ。つまり、枝ハリスは編み込みの摩擦で止まっているだけなのだ。また、編み込み部は、枝ハリスの基部や連結部を強化した上に、そこ自体が絡み防止の役目を担っているから、枝ハリスを出すにおいては最強の手段となっていることが理解してもらえるかと思う。この辺りが結びコブで止めるようなビーズ玉利用の安易な仕掛とは全く次元が違うところだ。

仕掛を自作するメリットは「高強度なハリスが選べる」、「好きなタイプのハリが選べる」、「コストが大幅に下がる」といったところだ。乗合船に乗ると、一回使った仕掛を再利用のために、仕掛巻きに巻き取って持ち帰る人を時折見かけるが、どこかが傷んでいるかも知れない仕掛を再利用するくらいなら、自作をすることでコストを下げて使い捨てにした方が、大型魚をバラす確率は格段に減ることだろう。