都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

お団子といえば「小豆餡」、「鶯餡」、「焼き海苔」、「胡麻」などありますが、醤油餡を絡めた「みたらし団子」が一番という人も多いのではないでしょうか。

醤油のたれで付け焼にしたものをなぜ「みたらし団子」というのでしょう。

漢字で書くと、「御手洗団子」となります。「御手洗(おてあらい」」のことではありません。

「御手洗(みたらし)」とは、」神社詣でのさいの浄めの泉水のことなのです。

『伊勢物語』に、「恋せじとみたらし川にせしみそぎ神はうけずも成りにけるかな(もう恋はしないと、御手洗川でしたみそぎを 神は受けては下さらなかったよ、こんなに恋しいから)」とあるそうです。

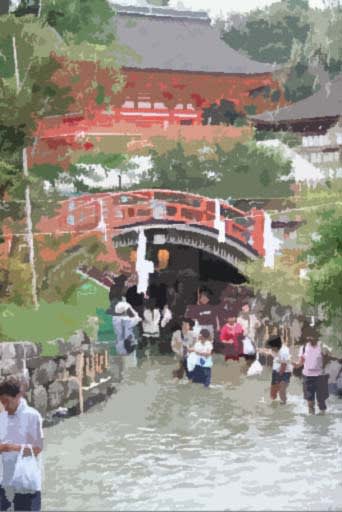

京都の下鴨神社には本殿東側に御手洗川そして御手洗社があります。

京都の下鴨神社には本殿東側に御手洗川そして御手洗社があります。

かつては社殿の下に年中つきることのない井泉があり、御手洗川を流れて糺(ただす)の池へ注いでいたそうですが、加茂川改修後の水位低下で水が枯れ、今は祭の日にポソプで水を入れているそうです。

この下鴨神社では土用の丑の日に、参詣人がこの川に膝までひたり、無病息災を祈る「御手洗詣で」という行事があったそうです。今でも土用の丑の日(前後4日間)「御手洗祭り」として行われているようです。

この御手洗詣での日に、境内で串団子を売る店が登場し、いつしか名物となり御手洗詣でにあやかってこの団子を御手洗団子と呼ぶようになったそうです。

その昔、後醍醐天皇が下鴨の御手洗川で水をすくったところ、泡がひとつ浮き、やや間をおいて四つの泡が浮き上った。その泡にちなんで指頭大の団子を竹串の先にひとつ、やや間をおいて四つつづけて団子をさしたのが御手洗団子の起源とも言われています。ですから、団子が五つだったのです。

その昔、後醍醐天皇が下鴨の御手洗川で水をすくったところ、泡がひとつ浮き、やや間をおいて四つの泡が浮き上った。その泡にちなんで指頭大の団子を竹串の先にひとつ、やや間をおいて四つつづけて団子をさしたのが御手洗団子の起源とも言われています。ですから、団子が五つだったのです。

昔はこれを十串一束とし、熊笹で扇形に包んだそうです。

奈良本辰也著『京都故事物語』(河出書房新社、昭和42年/1967年)には、一番先の団子は大きくして頭を、あとの四つは四肢を表わし、厄除けの人形で、これを神前にそなえ、祈祷をうけたのち、持ち帰って醤油をつけて食べたと書かれているそうです。

篠田 統著『米の文化史』(社会思想社、昭和45年/1970年)によると、関東は一串に団子四つが多いそうです。

五つで五文だったのが、四文銭ができてから、四つ四文にかわって、関東型ができたそうです。

「みたらし団子」は、京都下鴨神社糺森で売られるものに限定するという説もあるそうです。

どうです、かくも由緒正しき「みたらし団子」。他の団子よりありがたい気がしてきませんか?

したっけ。