都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

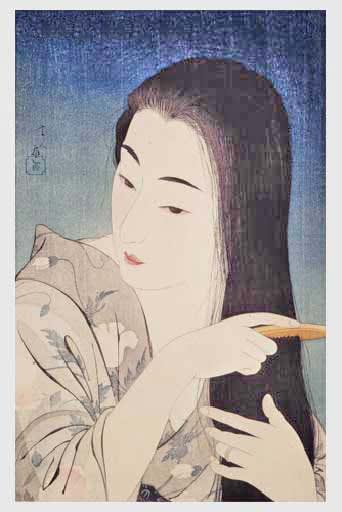

「櫛の歴史」は、日本では縄文時代、それも6000年前まで遡ります。福井県の鳥浜貝塚から、赤い漆塗りの櫛が出土しているそうです。おそらく、日用品ではなく、呪術的な意味があったと思われています。

これは余談ですが

世界最古の煮炊き土器発見「大正3」に注目【帯広】

十勝毎日新聞 - 2013/04/11 13:47

煮炊きに使った土器として世界最古の焦げかすが見つかった<msnctyst w:st="on" addresslist="01:北海道帯広市;" address="帯広市"> 帯広市 大正町

「大正3」遺跡は、高規格道路建設に向けた埋蔵文化財包蔵地の発掘調査として、03年度に行われた5カ所のうちの一つ。およそ3600平方メートルの面積が発掘された。

古代人は、いくら切っても永遠に伸びる髪を生命の象徴のように感じていて、髪を整える櫛にも神秘の力が宿ると信じていたようなのです。

古来より「つげ櫛」は縁起の良いものとされてきました。

平安時代には遠くへ遠征する人へ「つげ櫛」を手渡すと、必ずその人と再会出来たと云われています。

また、恋人に渡せば、将来争い事が起きても、「つげ櫛」が何事もなかったかのようにきれいに梳きほぐしてくれるといわれています。

昔は、大阪の泉州では、女の子が産まれると庭につげの木を植え、娘が嫁に行く時にそのつげの木を切り、「つげ櫛」にして渡したといわれる「嫁入り道具」のひとつだったそうです。

嫁ぎ先で問題が発生しても、「つげ櫛」が髪を梳くようにきれいに梳き解してくれるといわれています。

黄楊(ツゲ)材は、櫛や印鑑など細工物素材として親しまれています。

黄色の材は緻密な木肌を持ち、硬くねばり強いく、使い込むほどに艶がでてきます。それゆえ夫婦円満、家内安全など縁起の良い木として珍重されてきたのです。

女性の方なら必ず使ったことがある櫛は、平安時代から江戸時代までは、女性の髪型が垂髪であったので、実用的なものでした。装飾が綺麗に施された物は江戸時代になってからだそうです。

女性の方なら必ず使ったことがある櫛は、平安時代から江戸時代までは、女性の髪型が垂髪であったので、実用的なものでした。装飾が綺麗に施された物は江戸時代になってからだそうです。

江戸時代になると、女性の髪が結われるようになり、櫛がよく使われるようになりました。

また、貝や鼈甲でできた物や、鮮やかな彫刻・絵画を施した櫛が作られ、利用されるようになりました。

櫛は、髪をとくだけではなく、髪を彩る飾りとして作られているものも多くあります。

また、櫛は争い毎が起こっても、「解きほぐしてくれる」ということで、縁起物ともされています。

また、櫛は争い毎が起こっても、「解きほぐしてくれる」ということで、縁起物ともされています。

また、「くし」は「苦死」として縁起が悪いので、「9 + 4 =13」で、「十三夜」とも呼ばれたそうです。

道に落ちている櫛を拾うことは「苦と死を拾う」ことにつながり、縁起が悪いことと忌み嫌われたそうです。どうしても拾わなくてはならないときは足で踏んでから拾うともいわれたそうです。贈り物にするときは「櫛」とは言わずに「かんざし」と呼んだそうです。

「櫛」が折れるのは縁起が悪いとされる一方で、「苦死」が絶たれたので縁起がいいとも言われます。

あなたなら、どちらを支持しますか?

したっけ。