都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

「カエル」は嫌いなのに「カエルの置物」を集めている人はいませんか。

「カエル」は嫌いなのに「カエルの置物」を集めている人はいませんか。

本物は気持ちが悪いけれど。置物やアクセサリーは可愛い。こんなに変わるものはありませんね。

昔、子供のころ「かえるが鳴くから帰~ろ」などと言ったことはありませんか。実は「カエル」と言う名前の由来はここにあったのです。

昔、子供のころ「かえるが鳴くから帰~ろ」などと言ったことはありませんか。実は「カエル」と言う名前の由来はここにあったのです。

「帰る」は「カエル」の名前の語源です。昔の子供の帰宅時間は夕方であり、これは「カエル」が大合唱を始める時間とちょうど重なります。「もう帰る」が省略されてかえるになっていったと考えられています。

「カエル」の習性として、必ず自分の産まれた池に戻ってくる事からそうよばれるようになったという説もあります。

「ゲロゲロ」って声が、「ケッロケロ」、「ケエロケエロ」、「カエルカエル」って聞こえるから・・・。

「カエル」は一度死んでもオオバコを使えば、「生き返る」から・・・。(信じる人はいないと思いますが・・・)

このカエルと言う呼び方は『枕草子』の時代にすでに完成されています。

同じ人を御供にて、殿上に人候はざりけるほど、たたずませ給ひけるに、火櫃にけぶりの立ちければ、「かれは何ぞと見よ。」と仰せられければ、見て帰り参りて、わたつ海のおきにこがるる物見ればあまの釣りしてかへるなりけりと奏しけるこそをかしけれ。蛙の飛び入りて焼くるなりけり。(第百七十五段)

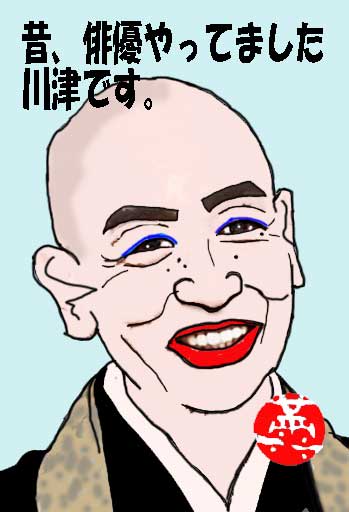

それ以外の呼び名では「カワズ」があるがこれは「川津」が元になっている。

「カワズ<カハズ>(蛙)」の「ず」は「すむもの」を簡略化した表現で、川に棲むもの」のことという説もあります。

「カエル」は日常語として「カワズ」は歌語として、言い分けられてきたそうです。

『万葉集』には二十首ほどのかわずの歌が収録されており、それらは「河津、川津、川豆、河蝦」などと表記されていることからわかるように、その多くは「河鹿(かじか)」(カジカガエル)をさしています。

別には「ヒキ」などと呼ばれていた事もある。食べ物を気で引き寄せて食べるということです。

ちなみに「万葉集」には「カヘル」「カハヅ」の両方が使われていることが分かります。

「吾屋戸尓 黄變蝦手 毎見 妹乎懸管 不戀日者無」

「我がやどに もみつかへるて 見るごとに 妹をかけつつ 恋ひぬ日はなし」(田村大嬢 万葉集 巻八 一六二三)

我が家の庭に黄葉した楓を見るたびに、あなたを思って恋しく思わない日なんてありませんよ。ちなみに「蝦」は「えび」ではなく「かえる」のことです。「かへるて」は「かえで」のことです。

「川豆鳴 清川原乎 今日見而者 何時可 越来而 見乍偲食」

「かはつ鳴く 清き川原を 今日見ては 何時か越え来て 見つつ偲はむ」(作者不詳巻七一一〇六)

カジカ蛙の鳴く清らかな川原を今日眺めてしまっては、さて、今度はいつ山を越えて来てこの景色を眺めながら愛でましょうか。

かわず【蛙】

1 カエルの別名。《季 春》「古池や―飛びこむ水の音/芭蕉」2カジカガエルの別名。

大辞泉

「縁起物」となったわけは、「人をむかえる」「幸せをむかえる」「無事かえる」「金かえる」、「雨を呼ぶ(豊作)」、「「子宝に恵まれる(卵をたくさん産む)」など・・・。

そのほかにも、体の部分にちなんだ縁起があります。

② 「皮膚」:保護色のため「災難を避ける」

③ 「腹」:へそがないので「落雷予防」

④ 「後足」:強固な足で「飛躍前進」

⑤ 「前足」:しっかり構えた足は「威風堂々」

⑥ 「食べ物」:毒虫や害虫を食べる「無病息災」

⑦ 「冬眠」:断食や耐寒で「心身の修養鍛錬」

⑧ 「親子カエル」:常に親の「責任を負い」、子は親に「従順」

西洋でも、「かえる」は「子宝」、「繁栄」、「豊穣」などを象徴するとされているそうです。

したっけ。