都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

「鼻薬」というと、花粉症を思い出す人も多いでしょう。

いまや花粉症は日本人の国民病とも言える勢いです。花粉症は現代病であり、その原因は、戦後、大量の花粉を飛ばすアメリカ杉が植林されたことが関係しているとも言われています。

いまや花粉症は日本人の国民病とも言える勢いです。花粉症は現代病であり、その原因は、戦後、大量の花粉を飛ばすアメリカ杉が植林されたことが関係しているとも言われています。

戦前は勿論、戦後も70年代までは、花粉症という病気が話題になることはほとんどなかったといわれます。

いわゆるアレルギー反応です。「アレルギーは免疫反応が自分の体に不利に働いて起きる病気。」といわれます。清潔すぎる環境が本来攻撃するべき相手を失ってしまい、さまざまな物質に過剰反応しているのだといわれます。

昔は、「虫下し」を飲まされて目の前がマッ黄色になったことを覚えていますか。今の子どもたちは「虫下し」なんて知りません。清潔な野菜を食べていますから・・・。「虫下し」は犬や猫の世界です。

昔は、「虫下し」を飲まされて目の前がマッ黄色になったことを覚えていますか。今の子どもたちは「虫下し」なんて知りません。清潔な野菜を食べていますから・・・。「虫下し」は犬や猫の世界です。

私も慢性鼻炎で、鼻薬の使用者でありました。

しかし、昔の人も、時々「鼻薬」を使うことがありました。賄賂です。「鼻薬を嗅がせる」といえば、賄賂を渡すことになるのです。

「越後屋、おぬしも悪よのう。」で、御馴染の場面です。

では、何故「鼻薬」がそんな意味になったのでしょうか。

もとは、子どもが鼻を鳴らして泣くときに、子どもをなだめるために与えた駄菓子のことを「鼻薬」と呼んだそうです。

そこから、相手の気を引き、手なづけるための金銭、贈り物のことを「鼻薬」というようになったのだそうです。

悪いヤツラは、子どもと同じだってことでしょうか。

したっけ。

『宇宙 に行ったら、どんなことがしたいですか?』

に行ったら、どんなことがしたいですか?』

・・・たらの話はあんまり得意じゃない。つまり、現実的でない話ってことですから・・・。

しかし、「お題」を出されたからには答えなくてはいけない。先ず体重計で体重を計りますか。一挙にメタボ脱出なんてことにはなりませんが、気分だけでも。

考えることが小さいな。

宇宙戦艦ヤマト にでも乗船しましょうか。

にでも乗船しましょうか。

「さらば地球よ旅立つ船は~」、あっ、こいつはいけない。さらば地球ってことは地球に帰れないってことだ 。

。

だめだね、歳をとると、我が家の小宇宙が一番いいや 。

。

したっけ。

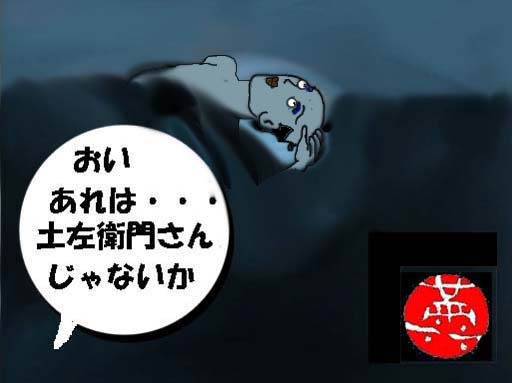

「土佐衛門があがったぞ~。」

江戸時代には、そう叫びながら、町中を走りまわるものがいた。

「土佐衛門」とは水死のことですが、この言葉、実在の人物に由来します。

享保のころ(1716~1735)の頃の力士:成瀬川 土佐衛門という男。

水死体というのは体にガスがたまってプックリとふくれあがるそうです。その姿が超アンコ型力士の土佐衛門を思わせたことから、いつしか水死体をその名で呼ぶようになったというわけです。

力士なのに「死に体」になぞらえるとは、やたら大きいだけであまり強くなかったのかもしれませんね。

しに‐たい【死に体】

相撲で、両者がほとんど同体に倒れたとき、つま先が上を向いて足の裏が返り、立ち直れないと判断された状態。⇔生き体。

大辞泉

その他、肥大漢を「土仏(どぶつ)」と言ったことから、「どざえもん」に転じたとする説。

水に落ちる「ドブン」という音が「どざえもん」に転じたとする説などあるが、正確な語源は未詳だそうです。

水死体は、男が下向き、女が上向きで浮かび上がるといわれます。ところが実際は、どちらも、腕がぶら下がるので、下向きだそうです。

稀に、女性が上向きで浮かぶそうですが、これは、女性に体脂肪が多いためガスが溜まるとか、子宮にガスが溜まるからとの理由によるものだそうです。

■江戸小話に土佐衛門の噺があります。

あるとき、江戸の大川(おおかわ)の橋を一人の男が通りかかりました。

男がふと川を見ると、人が水面(すいめん)に浮かんで、川下へと動いているのが見えました。

不思議に思ったこの男は、さっそく近くの茶店の主人に訊ねました。

「ついいましがた大川で、うつむけになって身動きもせずに、遠方まで泳いでいった人を見ました。よほど泳ぎの名人と見ましたが、一体、なんというお方でしょう。自分は泳ぎが下手なもので、ぜひとも泳ぎをおしえてほしいものじゃ。」

すると茶店の主人はあきれた顔をして、こう答えました。

「ああ、おおかたそれは、土佐衛門(どざえもん)でございましょう。」

「おお、土左衛門と申すお方ですか。して、住まいは御存知ですか? すぐにでも、教えをこいたいものだ。」

茶店の主人は困った顔で、

「住まいは、あの世です。」

今年はまだまだ暑いようですが、川や海での水死のニュースが報じられます。十分注意して欲しいものです。

したっけ。

「骨抜き」という言葉を聞くと、政治家や官僚をイメージする人もいるかもしれません。新しい法律や制度をつくっても、肝心なこと、大切なことが抜け落ちてしまっていては、なんの役にも立たない。つまり、骨抜きにされているのです。

そんな政治では困ります。骨のある政治をやって頂きたいものです。

また、女性に骨抜きにされた、などという男性もいるかもしれません。こちらも、困ったものですが、まあいいでしょう。

この「骨抜き」という言葉、もともとは魚料理に由来するのです。

その昔、一種のパフォーマンスとして、座敷に料理人を呼び、客の前で包丁さばき披露することがあったそうです。このとき、まな板の上の魚から、あざやかに背骨を抜き取るところが、いわゆるひとつの見せ場だったのです。背骨を抜き去られた新鮮な魚の身がだらりとなる状態から、転じて、意見・計画などの肝心な部分を除き去ることや、相手の魅力により言いなりになり、うわべだけを取り繕うことを「骨抜き」というようになったのです。

なお、女性の魅力で男の心をかき乱すことを「悩殺(のうさつ)」とういいますが、この「殺」はひど いことをする意味で、本来はひどく悩ませることをいったのです。

ちなみに、骨(骨組み)がないと立たないのが屋台や家屋で、転じて、一家を支える働き手の意に派生した語が「屋台骨(やたいぼね)」なのです。

ついでですからボンレスハムの語源は "bone-less"(骨なし)です。ハムという語源は元々、大きな豚モモ肉の塊を指します。だから、ヨーロッパでハムと言えば骨付きハム(モモ肉)を指すのだそうです。骨付きハムから骨を取ったからボンレスハム(Bone骨less無)なのです。

ついでですからボンレスハムの語源は "bone-less"(骨なし)です。ハムという語源は元々、大きな豚モモ肉の塊を指します。だから、ヨーロッパでハムと言えば骨付きハム(モモ肉)を指すのだそうです。骨付きハムから骨を取ったからボンレスハム(Bone骨less無)なのです。

したっけ。

ごまん‐と

[副]たくさんあるさま。山ほど。「したいことが―ある」

大辞泉

沢山あることを「ごまん」とある。ごまんとは五万なのでしょうか。辞書を見ても「ひらがな」表記です。『広辞苑』にも「ひらがな」表記で載っています。果たして「ごまん」は「五万」なのでしょうか。

「白髪三千丈」「三千世界」「千代に八千代に」「嘘八百」などのように「三」や「八」は数が多いことを意味するのによく使われるが、「五」は使われないような気がします。

では「五」の使われるものはと考えると、に「五臓六腑」「五体満足」などが思いつきます。誇張というより実際の数を表しています。

謎は深まるばかりです。

白髪三千丈

縁愁似箇長

不知明鏡裏

何処得秋霜

白髮 三千丈

愁ひに縁(よ)りて 箇(か)くの 似(ごと)く 長し。

知らず 明鏡の裏

何(いづ)れの處にか 秋霜を 得たる。

(私のこの)白髪は三千丈(の長さ)もあるであろうか。

(長い年月の)思い悩みが原因で(そのあげくに)

このようにも白く長く伸びたのであろう。

(それにしてもいったい)こうして鏡にうつっている私を見ていると、

どこからこの霜(とも見える白髪)を身にうけたのであろうか

(と不思議に思われることだ)。

数が多いことを表す言葉に「巨万」があります。

きょ‐まん【巨万】

非常に多くの数や金額。「―の富を築く」

大辞泉

きょ【巨】[漢字項目]

[音]キョ(漢) コ(慣) [訓]おおきい おおい

<shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_i1025" alt="Z6B1F.gif" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 15pt"><imagedata o:href="http://dic.yahoo.co.jp/images/yh_gaiji/l/Z6B1F.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.gif"></imagedata></shape>〈キョ〉

1 おおきい。「巨漢・巨人・巨体・巨大・巨木」

2 おおい。「巨億・巨額・巨財・巨富・巨万」

3 ずば抜けてすぐれている。「巨匠・巨頭」

<shape id="_x0000_i1026" alt="Z6B38.gif" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 15pt"><imagedata o:href="http://dic.yahoo.co.jp/images/yh_gaiji/l/Z6B38.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image002.gif"></imagedata></shape>〈コ〉おおきい。「巨細」

[名のり]お・おお・なお・まさ・み

大辞泉

[非情に多くの数を表す言葉に「巨万」があります。これはもしかして語源では・・・。

あたりです。「巨」という字を漢和辞典で調べると、音読みは、漢音で「キョ」、呉音で「ゴ」となっています (あと[慣]マークで「コ」という読みがあります。)。

ウィンドウズのIMEパッド-手書きで「巨」という字を調べると、「きょ」「ご」「おお・きい」となっています。

もともと「ゴ」とも読むわけですね。

「巨万」は、漢音の「きょまん」が生き残り、現代日本人にとっては呉音の「ごまん」の読み方がすたれてしまったのではないでしょうか。ところが、実は「ごまんと」という形でひっそり生き残っていた、ということなのかもしれません。

したっけ。

「そつが無い」の語源については定まった説がありません。

そつが無・い

手落ちがない。手抜かりがない。むだがない。「何をさせても―・い」

そつがない

大辞泉

つまり、「そつ」とは、手落ち・手抜かり、または無駄の意味です。

漢字で「卒」という字をあてる場合もありますが、単なる当て字というのが有力です。

何しろ「卒」という字は「終わる」とか「締めくくる」とか副詞にして「遂に」、時には「死ぬ」というような意味まであります。どう考えても「そつが無い」という言葉には適応しません。

音が同じなのでとりあえずこの漢字で流用しただけのようです。

しゅっ・す【卒す】

[動サ変]死ぬ。特に、皇親および四位・五位の人の死についていう。 「直広参田中朝臣足麿―・す」〈続紀・文武〉

大辞泉

粗末(そまつ)の「ま」が落ちたと言う説もありますが、有力説とは言えません。間抜けな説、なんちゃって・・・。

結局、あてはまる漢字も無く、『広辞苑』を見ても、ひらがな書きになっています。

ひらがな書きが無難なところでしょう。「卒」の字を書く場合は当て字であることを自覚して使われた方がいいでしょう。

ついに有力なてがかりを見つけました。「損墜(そんつい)が無い⇒そつがない」

しかし、これだけです。損墜(そんつい)という言葉についての解説がありません。調べてみましたが辞典にはありません。漢和辞典にもありません。

損墜で検索すると中国語のページが多数表示されます。多分漢語なのだと思いますが、中国語が出来ませんので、これ以上は分かりません。

損墜にロストとルビをふったページがありました。

ロスト【lost】

多く複合語として用い、失われた、なくした、の意を表す。「―ラブ」「―ワールド」

大辞泉

やはり、この損墜こそ、「そつ」の語源ではないでしょうか・・・。

損墜という言葉は、昔は日本でも使っていたのでしょうが、今は「そつがない」に面影を残し、消えてしまった言葉なのかもしれません。

そん【損】[漢字項目]

[音]ソン(呉)(漢) [訓]そこなう そこねる1減らしたり傷つけたりする。そこなう。「損壊・損傷・損耗・損料/汚損・毀損(きそん)・減損・破損・磨損」2 利益を減らすこと。不利益。「損失・損得/欠 ...

つい【墜】[漢字項目]

[音]ツイ(漢) [訓]おちる おとす1おちる。おとす。「墜死・墜落/撃墜」2 だめになる。「失墜」

大辞泉

したっけ。

1. 恥ずかしくて合わせる顔がない。世間に顔向けができないほど恥かしい。

類:合わす顔がない。決まりが悪い。汗顔の至り。

用例:源氏-蓬生「わか御ためめむぼくなければ、わたり給事はなし」

2. 申し訳ない。

慣用句辞典

めんぼく‐な・い【面目無い】

[形][文]めんぼくな・し[ク]恥ずかしくて顔向けできない。めんもくない。「失態を演じて―・い」[類語] 恥ずかしい

めん‐ぼく【面目】

1 世間や周囲に対する体面・立場・名誉。また、世間からの評価。めんもく。「―を保つ」「―をつぶす」2 物事のありさま。ようす。めんもく。「従来と異なった―を呈する」

大辞泉

めいぼく 【▽面目】

「めんぼく(面目)」に同じ。「いみじき―とおぼえけり/源氏(玉鬘)」

めんぼく 0 【面目】

〔「ぼく」は漢音〕

(1)世間に対する名誉や体面。世間からうける評価。人にあわせる顔。めんもく。めいぼく。「―を保つ」

(2)外に表れている様子。めんもく。

「―を一新する」

? (成句)面目が立つ? 面目が無い? 面目次第も無い? 面目丸潰れ? 面目を失う?)面目を潰す?面目を施す

めんもく 0 【面目】

〔「もく」は呉音〕

(1)「めんぼく(面目)」に同じ。「―が立たない」

(2)顔かたち。容貌。「―ノヨイヒト/日葡」

大辞林

「面目」には2通りのよみかたがあります。

「めんもく」と、「めんぼく(めいぼく)」です。

「めんもく」と読む場合、これは仏教用語です。仏教で用いられるときは、「本来の面目(めんもく)」という使い方をするそうです。

「めんもく」と読む場合、これは仏教用語です。仏教で用いられるときは、「本来の面目(めんもく)」という使い方をするそうです。

本来の面目とは、人間の生活活動や意識活動以前の生かされてある命(存在)のありさま・姿のことだそうです。本来的な真の姿ということかもしれません。

従って、面目(めんもく)は、あり方、有り様、姿の意味になります。

これが、「めんぼく」と読むようになると、人に合せる顔とか、世間に対する名誉や対面といった意味に変わります。

こちらのほうが、「面目ない」の語源だと思います。

したっけ。

江戸時代,佐賀鍋島藩(なべしまはん)が大川内山(おおかわちやま)にあった藩直営の御用窯(ごようがま)で焼かせたものが「鍋島焼(なべしまやき)」です。

鍋島焼には、色鍋島(いろなべしま)や鍋島染付(なべしまそめつけ)、鍋島青磁(なべしませいじ)などがあります。その御用窯のことを鍋島藩窯(なべしまはんよう)といいます。

この御用窯は、はじめ、 承応年間(しょうおうねかん:1652~ 1654)、有田の岩谷川内(いわやこうち:現在の有田町)に設けられ,寛文年間(かんぶんねんかん:1661~1672)に大川内山に移り、さらに、延宝年間(えんぽうねんかん:1673~1680)に大川内山で鍋島藩窯として確立されました。険しい山に囲まれた大川内山は、やきもの作りの秘法を守ることに適していました。また、ここには青磁釉薬(せいじゆうやく)の原料になる岩石がとれることも移された理由の一つです。

そこで作られた「鍋島」は色絵磁器の中でも最も格調高く優れたものであったといわれます。「鍋島」は販売目的ではなく将軍家や諸大名、公家への献上品とするためのものであったため、陶技の秘法を漏らさないよう地区内に役所や番所を設け厳しく管理していたそうです。

鍋島焼は将軍家への献上品、大名などへの贈答品として、およそ200年間、藩直営の窯で作り続けられました。高い技術と厳しい管理のもとに、利益は考えずに作られたので、世界に誇ることのできる価値の高いすぐれた作品が多いのです。

明治4年(1871),廃藩置県(はいはんちけん)で鍋島藩窯はなくなりましたが、大川内山の人びとは鍋島焼の伝統を受け継ぎ,新しい伊万里焼として発展させ,現在にいたっています。

その伝統や技法は現在でも受け継がれており、およそ30の窯が軒を連ねているそうです。

狭い谷間にレンガ造りの煙突や窯元が立ち並び、その後背に青螺山(せいらざん)がそびえ流布右傾はさながら水墨画のようであり、「秋窯の里」としての雰囲気を出しています。

狭い谷間にレンガ造りの煙突や窯元が立ち並び、その後背に青螺山(せいらざん)がそびえ流布右傾はさながら水墨画のようであり、「秋窯の里」としての雰囲気を出しています。

この伊万里焼の里では、「風鈴まつり」が8月末まで開かれている。地区にある31の窯元が夏の風物詩にしようと磁器製の風鈴をこしらえ、2004年から始めたそうです。

色遣いは伝統的な色鍋島の風情を感じさせるなど多彩で、テッセンなどの絵付けもさわやかだといいます。地区を歩くと、あちこちの窯元の軒先からチリーンという音が交錯しながら耳に届きます。

このように厳しい管理の下で贈答品として作られていた陶磁器が、風鈴など作るはずもなく、2004年という話があるように、極最近になって作られ始めたような気がします。

したっけ。

最近の若者は「だらしない」(だらしがない)というのをよく耳にします。では、そもそも何が無いというのか、「だらし」って何なのでしょうか。現在は「だらしない」で1つの形容詞だが語源的には何がないのだろうか。

「だらしない」の「だらし」は「しだら」の倒語で、元々の言葉は「しだらない」です。

「だらしない」の「だらし」は「しだら」の倒語で、元々の言葉は「しだらない」です。

「しだら」とは「修多羅」で、梵語・サンスクリット語のスートラに由来するそうです。物をまとめる糸のことで、そこから秩序という意味で使われていた仏教語だったのです。

式亭三馬(しきていさんば)の『浮世床』には、「なんのだらしもねへくせに・・・」の注釈として、「しだらがないトいふ事を『だらし』がない、『きせる』を『せるき』などいふたぐひ、下俗の方言也」と、説明されているそうです。

うきよどこ【浮世床】

江戸後期の滑稽本。2編5冊。式亭三馬著。文化10~11年(1813~14)刊。髪結い床に集まる江戸庶民の会話を通して、当時の生活を活写している。三馬死後の文政6年(1823)、滝亭鯉丈(りゅうていりじょう)が、続の3編3冊を発表。

大辞泉

江戸時代、言葉を縮めたり入れ替えたりすることが流行し、「しだらない」も「だらしない」となって広がっていった。元々の言葉とは違うという点では、いまの若者言葉同様、「だらしない」のはこの言葉だったのかもしれません。

したっけ。

「はしたない」は、『源氏物語』にも「はしたなし」という形で登場します。

(中の君は)「はしたなしと思はれ奉らむとしも思はねど、いさや、心地も例のやうにもおぼえず、かき乱りつつ、いとどはかばかしからぬひが言もや、とつつましうて」など、苦しげに思いたれど、「いとほし」など、これかれ聞こえて、中の障子の口にて(薫に)対面し給へり。

(中の君は)「はしたなしと思はれ奉らむとしも思はねど、いさや、心地も例のやうにもおぼえず、かき乱りつつ、いとどはかばかしからぬひが言もや、とつつましうて」など、苦しげに思いたれど、「いとほし」など、これかれ聞こえて、中の障子の口にて(薫に)対面し給へり。

漢字では「端ない」または「半端ない」と書きます。

本来は、数が揃わないこと、中途半端な状態や気持ちを指しました。

そこから、現在は主に、慎みがなく、礼儀に外れたり品格に欠けたりして見苦しいこと、間が悪いことを意味するようになった。

現在では行儀が悪いことや、みっともないことを指すほうが多いと思います。

はした【▽端】

[名・形動]

1 計算の結果、ちょうどきりのよい数量を基準にしたときに現れる過不足の数量。「―が出る」「―を切り捨てる」

2 「端金(はしたがね)」の略。

「手切れの―にはあらざりけんを」〈一葉・暁月夜〉

3 どちらともつかないこと。中途半端なこと。また、そのさま。

「―に延びた命の断片を、運動で埋める積りで歩くのだから」〈漱石・彼岸過迄〉

「御子は立つも―、居るも―にてゐ給へり」〈竹取〉

4 「端女(はしため)」の略

「叱りとばさるる―の身」〈一葉・大つごもり〉

大辞泉

半端(はした)」に接尾語の「なし」がついてできた「はしたなし」が元の言葉です。

他には、「ハシタ」は「ハシタ(間所)」の転で、「ナイ」は接尾語とする説もあります。

「半端ない」を「ハンパない」と読んでしまうと、全く異なる意味の若者言葉になってしまいます。

言葉は面白い。日本語は難しい。

したっけ。