都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

今日は「鏡開き」、お正月に年神様にお供えした「鏡餅」を下げていただく日です。北海道ではお汁粉にしていただくのが一般的ですが、皆様の地方はいかがでしょうか。

そもそも、お正月に飾る習慣のある、「鏡餅(かがみもち)」とは何でしょう。

その年の神様への神饌物として奉納したことに由来し、その形は歴代の天皇が皇位のしるしとして受け継いだという三つの宝物、「三種の神器(八咫鏡:やたのかがみ・八尺瓊曲玉:やさかにのまがたま・天叢雲剣:あまのむらくものつるぎ)」を形取っているといわれています。

その年の神様への神饌物として奉納したことに由来し、その形は歴代の天皇が皇位のしるしとして受け継いだという三つの宝物、「三種の神器(八咫鏡:やたのかがみ・八尺瓊曲玉:やさかにのまがたま・天叢雲剣:あまのむらくものつるぎ)」を形取っているといわれています。

「餅は鏡」、「橙は玉」、「干し柿は剣」を、また餅を重ねるのは重ね重ねの意味があります。橙は代々家が繁栄する、干し柿は真ん中に6個両端に各2個あることから「外にはニコニコ、中(仲)睦まじく」の意味があるとされています。

「餅は鏡」、「橙は玉」、「干し柿は剣」を、また餅を重ねるのは重ね重ねの意味があります。橙は代々家が繁栄する、干し柿は真ん中に6個両端に各2個あることから「外にはニコニコ、中(仲)睦まじく」の意味があるとされています。

裏白は心に裏表がない清廉潔白を表し、昆布は喜ぶや子生(こぶ)に通じ、御幣(四手)は清浄を表し、海老は不老長寿に通じるとされています。

餅は、形が昔使っていた「銅鏡」に似せてあり、自らの姿を映して、鑑みる(かんがみる)ところから「鑑餅(鏡餅)」といわれるようになります。

鏡餅の丸い形状は望月(もちづき:満月)に通じ、家庭円満を表し、重ねた姿は「一年をめでたく重ねる」意味があるとされています。

「鏡開き」とは、正月に年神様に供えた鏡餅を下ろし、雑煮や汁粉に入れて食べ、一家の円満や開運、発展を願う正月行事です。また、鏡餅を食べることを「歯固め」と言うようですが、これは硬いものを食べて歯を丈夫にし、歳神様に長寿を願うことからと言われています。

「鏡開き」の「開く」と言う言葉は、歳神様が宿っている餅なので、神様と縁を切らないように「割る」や「砕く」とは言わず、「開く」という縁起のよい表現を使い、その意味、は「鏡」は円満を、「開く」は「割り」の忌み詞(ことば)で末広がりを意味するともいわれています。

昔の武家(室町時代頃)では、男は鎧などの具足に供えた「具足餅」を、女は鏡台に供えた餅を下ろし、1月20日に砕いて雑煮で食べたのが始まりと言われ、この武家社会の風習が一般化したものといわれています。

「鏡開き」は、江戸初期以前は「二十日(はつか)」が男性は「刃柄(はつか)」、女性は「初顔(はつかお)」に通じることから1月20日に行われていました。しかし、1651年1月20日に、三代将軍家光が亡くなった為、幕府は20日を忌日として避け、商家の行事である「蔵開き」が行われていた11日に変更し、それが現在に至っているようです。

なお、お祝いの席で酒樽のふたを割る「鏡開き(鏡割り)」は、酒樽の上蓋が「鏡」と呼ばれていたことが由来で、意味は鏡餅の鏡と同じと考えられます。

したっけ。

今日は10日ですので「十日」にちなんだ「筍」の話です。「たけのこ」と「十日」には密接な関係があるのです。

今日は10日ですので「十日」にちなんだ「筍」の話です。「たけのこ」と「十日」には密接な関係があるのです。

「筍」は春の「旬(しゅん)」の代名詞みたいになっていますが、読んで字のごとく竹冠に旬と書いて「たけのこ」と読ませます。

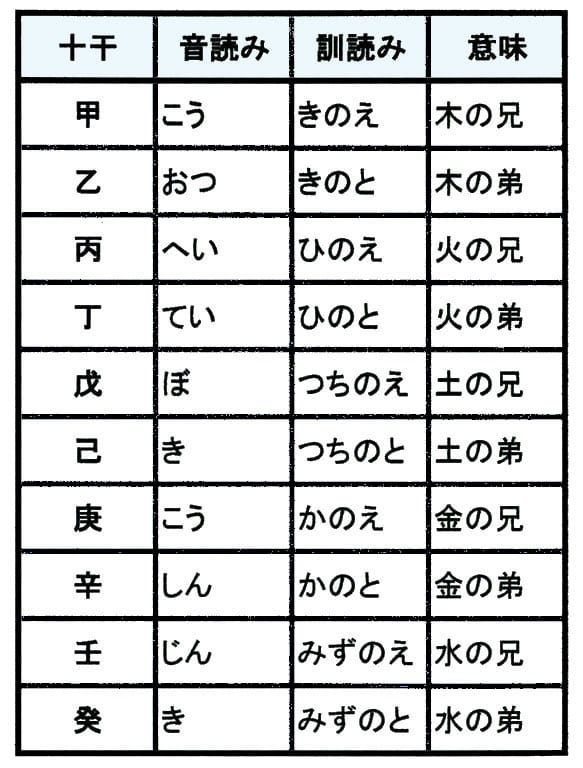

「旬」という漢字は「勹 + 日」で「十干(じっかん)をひと回りする十日の日数」を表しています。「上旬」、「中旬」、「下旬」といいます。

じっ‐かん【十干】

甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)の総称。これに五行(ごぎょう)の木・火・土・金・水を結びつけ、さらにそれぞれ兄(え)(陽)と弟(と)(陰)を配し、甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)とよぶ。ふつう十二支と組み合わせて用い、年や日などを表す。→十二支

甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)の総称。これに五行(ごぎょう)の木・火・土・金・水を結びつけ、さらにそれぞれ兄(え)(陽)と弟(と)(陰)を配し、甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)とよぶ。ふつう十二支と組み合わせて用い、年や日などを表す。→十二支

大辞泉

「筍」の由来は、「たけのこ」は成長が速く、約10日間(一旬)で、竹に成長するので、この漢字ができたそうです。

「たけのこ」である期間(筍の命)が10日ぐらいしかないからという意味です。

『ウィキペディア』によると、「タケ(竹)とは広義には、イネ目イネ科タケ亜科のうち、木本(木)のように茎が木質化する種の総称である。」となっています。

竹がイネ科とは意外でした。

竹は暖かい気候を好み、南方ほど種類も多く大型の品種が多くなっています。地上に出ている竹は地中を横に走る地下茎から次々と出てくる竿(桿)の部分です。

この竹の芽にあたるのが「たけのこ」で、食べられるのは「たけのこ」がまだ地中にあるもの(孟宗竹)、地表に出たばかりのもの(淡竹、真竹等)で、土壌が柔らかいほど「たけのこ」も柔らかい物ができるそうです。

竹の寿命は百年以上で、種類によって70年から120年のサイクルで花を付けるそうです。ちなみに、真竹(まだけ)のサイクルは120年だそうです。1965年(昭和40年)に一斉に咲いたそうですから、次に咲くのは2085年ということになります。あと73年、生きていられるかな・・・。

したっけ。

成人式の由来は男子が成人となった証として行っていた日本古来の儀式「元服(げんぷく)」といわれています。また、現在のような成人式は終戦後の1946年(昭和21年)に青年達に明るい希望を持たせてやりたいと「成年式」が行われたのが始まりともいわれています。

「成人の日」は、1948年(昭和23年)に「1月15日は、おとなになったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日」と法律で定められました。

「成人の日」は、1948年(昭和23年)に「1月15日は、おとなになったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日」と法律で定められました。

成人を祝う風習は古くから存在していました。男子は、髪を結い冠または烏帽子をつけ、服装を改め成人したことを周囲に示しました。また、「幼名」から「烏帽子名(えぼしな)」に改名する風習も盛んでした。これを「元服(げんぷく)」・「烏帽子(えぼし)式」といいました。

えぼし‐な【烏帽子名】

男子が元服のとき、幼名を改めて、烏帽子親の名前から1字をもらってつける名。元服名。

大辞泉

女子の場合は「裳(も)」という腰から下にまとう衣服を身に付ける「裳着(もぎ)」、髪を結い上げる「髪上(かみあげ)」、歯を黒く染める「鉄漿(かね)付け(お歯黒付け)」を成人の儀礼としました。

女子の場合は「裳(も)」という腰から下にまとう衣服を身に付ける「裳着(もぎ)」、髪を結い上げる「髪上(かみあげ)」、歯を黒く染める「鉄漿(かね)付け(お歯黒付け)」を成人の儀礼としました。

一方貴族のように位の高い人々だけではなく、各地の村々でも村人たちが定めた成人の儀式が行われていました。しかしそれは、現在のようにある一定の年齢(20歳)を越えれば成人といった年齢基準ではなかったようです。

例えば「1日に16貫(60kg)の柴を刈って3里(12km)売り歩くことができたら一人前の男である」など、年齢に関係なくその行為が出来れば成人として認めるといったものでした。

現代のように、体は大人でも中身が子どもでは一人前とは扱われなかったのです。

これらの儀式は成年式・成女式などと呼ばれていましたが、明治以降一部の地域を除き、衰退してゆきました。

明治以降になると、男子は兵役につく義務を課せられました。兵役につくためには徴兵検査を受ける必要があり、この徴兵検査が成人式の意味をもち、成人式制定のきっかけとなりました。戦後、兵役の義務がなくなり、1948年の「国民の祝日に関する法律」によって「成人の日」は正式な祝日と定められました。

しかしおめでたい事とはいえ、何故成人の日を祝日にしたのでしょうか。一説によると、戦後物資も食料も足りない時代で一番求められたのは「人材」でした。良い「国家」を作っていくためには、国民自身が成長していかなくてはならないと考えた当時の役人たちは、「こどもから大人になった自覚を持ってほしい」と願ってこの日を祝日にしたそうです。このように成人の日に込められた先人の思いを知ったなら、馬鹿騒ぎをすることなど出来ないはずです。

現在は、2000年に制定された「ハッピーマンデー法」に基づき「1月の第2月曜日」に改正されています。全国で地域ごとに差はあるものの、毎年1月の上旬から中旬にかけて成人式が行われています。特に成人の日に行うところは少数派になってしまいました。

「ハッピーマンデー法」という訳のわからない法律により、祝日が祝日であるべき歴史のある日付が失われました。これにより、祝日は単なる休日になったのです。

かつては、家族そろって元日になると皆が年齢を1つ重ねました。これを数え年といいます。

新年と元日に15歳の男子が、13歳の女子の成人を祝うのですが、旧暦の元日は新月の闇なので、「望月(満月)の15日」に成人を祝ったのです。これが、成人の日の起源です。15日ではならない理由があったのです。

したっけ。

お正月に欠かせない「伊達巻」の材料といえば、「卵」、「はんぺん」、「大和芋」です。

お正月に欠かせない「伊達巻」の材料といえば、「卵」、「はんぺん」、「大和芋」です。

「はんぺん」は漢字で書くと「半片」です。魚のすり身にでんぷんなどを加えて練り、柔らかく蒸しあげればできあがりです。

「半片」と書くからには、もう「半片」はどこへいったのでしょう。

半片の語源は数多くあります。

『宗久自会記(天正3年 1575年)』の七月二十六日の条に、「仕立 うるミ折敷 かまぼこ 半片(はんへん)」と記載があり、これを「はんぺん」とすれば、始めの頃は「はんへん(半片)」と呼ばれていたことになります。

ふわふわした形状から、中途半端な存在として、「一遍」にならないから「半遍」と呼んだというもっともらしい説があります。

ふわふわした形状から、中途半端な存在として、「一遍」にならないから「半遍」と呼んだというもっともらしい説があります。

『本朝世辞談綺(菊岡沾涼、享保18年 1733年)』に、「はんぺんといふものあり。慶長中駿府の膳夫半平といふものに始まる」とあり、家康に仕えていた「料理人の半平」が語源とする説。

『広辞苑』にも、

はん‐ぺん【半片】

一きれの半分。はんきれ。

(「半平」とも書く。一説に、駿河国の料理人半平の創製による名という) 魚のすり身にヤマノイモ・澱粉などを加え、半月形・方形などに作ってゆでたり蒸したりしたもの。はんぺい。半弁ハンベン。はべん。

と記載しています。

『料理山海郷(寛延2年 1749年)』には、『はんぺい 半平 はんぺんのこと』

とありますので、この頃はまだ統一した呼び名はなく両方使われていたようです。

『守貞漫稿(喜多川守貞 嘉永6年 1853年)』では、「半平は蒲鉾と同じように磨りつぶした肉である。椀の蓋でこれをつくる。そえて半分の肉をもるから半円形なのでこの名が付いた」 とあるそうです。

『嬉遊笑覧(喜多村信節 文政13年 1830年)』もこの説をとっているそうです。

『兼葮堂雑録(作者不詳 安政3年 1856年)』には、「竹輪といふなるべし。さるを又此の太き竹の如きを二つに割りて、半分を板につけるなるを半平といひしなり」とあり、とどちらかといえば現在の蒲鉾に近い形のようです。

その他に魚肉に山芋が半分まざっている半分説と限りがありません。

いずれにしても、柔らかさといい、味といい「微妙」な食べ物と捉えられているようで、決定打はありません。

「はんぺん」を英訳すると、「a cake of pounded fish」だそうです。これも、「微妙」・・・。

したっけ。

「七草(ななくさ)」は、「人日(じんじつ)の節句(1月7日)」の朝に、7種の野菜が入った粥を食べる風習のことです。

古代中国では、正月1日に「鶏」、2日に「狗(犬)」、3日に「羊」、4日に「猪」、5日に「牛」、6日に「馬」、7日に「人」、8日に「穀」を占う風習があったそうです。

その日が晴天ならば吉、雨天ならば凶の兆しであるとされていて、7日の「人の日」には邪気を祓うために、七草の入った粥を食べ、1年の無事を祈ったのだともいわれています。

これが日本に伝わり「七草粥」になりました。

「七草」は1362年頃に書かれた『河海抄(かかいしょう)』の「芹、なづな、御行、はこべら、仏座、すずな、すずしろ、これぞ七種」で有名です。

だいこん(大根)はアブラナ科ダイコン属の越年草で、野菜として広く栽培されています。主に肥大した根を食用とするほか、種子から油を採ることもあるそうです。名前の由来は、大きな根を意味する「大根(おおね)」からといわれています。

多くの品種があり、根の長さ・太さなどの形状が多様。また皮の色も白以外に赤・緑・紫・黄・黒などがあり、地域によっては白よりも普通だそうです。

日本ではほとんどが白い品種で、七草の「すずしろ(清白)」の別名も白いことに基づいています。

日本人にとって大根は純白の野菜。食卓ではまず「白い」という事を楽しめます。生で食べたときのサクサクした歯ごたえ、おろした時の強烈な辛さ、他の素材と炊き合わせた時のたっぷりと旨みを含んだ状態と全く違う味が楽しめます。

古代から日本人に親しまれ各地に様々な地大根があります。

私たちがよく買っているのは「青首大根」という種類です。だいこんの種類は他に、「聖護院大根(丸大根)」、「守口大根」、「辛味大根」などがあります。大根の生産量のうち95%を青首大根が占めているそうです。

アブラナ科という点では原産地は地中海沿岸なのですが、 ヨーロッパではアブラナ科のうちキャベツ類とカブしか改良されませんでした。

大根は麦が西方から中国に渡来した時に麦畑の雑草として進入し、中国人によって栽培野菜化されたそうです。日本には弥生時代にはすでに伝えられたといわれています。

大根は葉に近い部分ほど辛味が弱く、下にいくほど辛味が強くなります。

多くの品種で12月が旬とされています。アブラナ科としての故郷が地中海沿岸ですから、「夏は乾燥、冬は温暖多雨」という地中海性気候に適合して晩秋から冬にかけて成長するからです。

★ おまけ★

下手な役者を「大根」と言いますが、それには諸説あります。

■早々に 舞台から下ろされることが通例であることから、役者を下ろすことと大根の簡単な調理法として卸金(おろしがね)を用いてすり砕く大根おろしをかけたとする説。

■大根が白いことから「素人」とかけたとする説。

■下手な役者ほど白粉(おしろい)を塗りたくることとかけたなど、大根の白さを語源とする説。

■大根は滅多に食あたりしないことから、「当たらない役者」の意味で「大根」になったとする説。

■大根の鈍重な形からの連想で、「大根」になったとする説。

など、諸説ありますが、正確な語源は未詳だそうです。

今は「大根役者」といいますが、昔は単に「大根」といったようです。

したっけ。

お正月といえば、昔は「いろはがるた」と決まっていました。最近は、そんなアナログな遊びは流行りませんが・・・。

この「いろはがるた」で、有名な「犬も歩けば棒に当たる」。その意味は「犬だって出歩かなければチャンスはない」だと思っていませんか?

無駄と思えるような行動でも、やってみれば思いがけないことにであう。このように解釈すると、「棒」は「幸運」、「好機」という意味になります。

確かに、最近では、そういう使われ方が多いのですが、本来の意味は違っていました。

もともとは、「犬も歩けば、犬嫌いの人から棒で殴られる」という意味だったのです。つまり、「棒」とは犬を殴るためのものであり、「不運」、「災い」のことだったのです。

「犬も歩けば棒に当たるというから、あまり出しゃばらないほうがいいよ」などと使われていたのです。

犬(いぬ)も歩けば棒に当たる

1 何かをしようとすれば、何かと災難に遭うことも多いというたとえ。2 出歩けば思わぬ幸運に出会うことのたとえ。

大辞泉

そこから、言葉の意味は変化し、犬も棒で殴られれば、だんだん学習してそういう人間には近づかなくなります。さらに、「何事も経験するほうがいい」というような意味で使われたそうです。

昔は、野良犬も多く、狂犬病対策もなかったために、うろうろしている犬は、棒などで追い払われることが多かったという事情があったようです。

近代になり、犬に首輪をつけて飼われるようになり、言葉の意味も変化したということです。

現代では、犬は家の中で飼われるようになり、迂闊に棒で殴るようなことをしては、動物虐待と思われかねませんのでご注意ください。

「いろはがるた」は、ことわざを使っていますが、内容は上方(京、大阪など)や江戸、尾張などで異なっていたようです。「犬も歩けば棒に当たる」で始まるものは、江戸版のもので、「犬棒かるた」と呼ばれていました。

★ おまけ★

北海道の百人一首は「板かるた」、「下の句かるた」といわれ他県とは違う遊び方です。名前のとおり、取り札が、木なのです。しかも、下の句を読んで下の句を取るというカルタのような遊び方です。

それじゃあ面白くないじゃないかと思う人もいるかもしれないけれど、実はその木の札の字が曲者でして、読めないのです。

まずは取り札を読めるようにならないと、北海道の百人一首はできないのです。

ちょっとだけ、写真を載せます。みなさん、読めますか?

① 海士の小舟の綱手かなしも

② いかに久しきものとかは知る

③ うきにたへぬは涙なりけり

④ 乙女の姿暫しとゞめん

⑤ 今日を限りの命ともがな

したっけ。

「辰」は十二支の「5番目」で、「辰の方位」は「東南東(正しくは、東南東よりやや南寄り。南東微北)」、「辰の刻」は「午前8時およびその前後2時間」、「辰の月」は「陰暦三月」をさします。

「辰」は十二支の「5番目」で、「辰の方位」は「東南東(正しくは、東南東よりやや南寄り。南東微北)」、「辰の刻」は「午前8時およびその前後2時間」、「辰の月」は「陰暦三月」をさします。

「竜(龍)」は呉音では「ちゅう」、漢音では「りょう」といいます。「たつ」は日本の読み方です。

『日本書紀』の古訓では、龍という文字をすでに「たつ」と呼んでいるそうです。「空中有乗龍者 貌似唐人 著青油笠 而自葛城嶺馳隠膽駒山 及至午時従於住吉松嶺乃 上 西 向馳去(空中にして龍(たつ)に乘れる者有り。貌(かたち)、唐人(もろこしびと)に似たり。青き油笠(あぶらきぬのかさ)を着て、葛城の嶺(たけ)より、馳せて膽駒山(いこまのやま)に隠れぬ。午時に及で西に向い馳せ去る。)」(紀下 三二六頁)

『百人一首』にも「嵐吹く 三室(みむろ)の山の もみぢ葉は 龍田(たつた)の川の 錦なりけり」とあります。

![]() 「たつ(竜・龍)」の語源は、「立」で、「立ち昇る」、「身を立てて天に昇る」という意味です。「立」は「たつ」、「りゅう」と読みます。

「たつ(竜・龍)」の語源は、「立」で、「立ち昇る」、「身を立てて天に昇る」という意味です。「立」は「たつ」、「りゅう」と読みます。

「龍」という文字は、月は肉の動物を表し、右側は、その肉が飛び跳ねている形だそうです。この二つで躍動飛行する姿をあらわし、「立」は大地に立った形、または童の省略で音符として「りゅう」の音を表すために付けられたそうです。

「辰」は動物にあてはめると「竜」ですが、十二支で唯一の想像上の動物です。「竜」は常用漢字で、「龍」は旧字体。

中国では、「四瑞(しずい)」として尊ばれる。「麒麟(きりん)」は信義を表し、「鳳凰(ほうおう)」は平安を表し、「霊亀(れいき)」は吉凶を予知し、「応竜(おうりゅう)」は変幻を表すという。短く麟(りん)・鳳(ほう)・亀(き)・竜(りゅう)とも言う。

中国では、「四瑞(しずい)」として尊ばれる。「麒麟(きりん)」は信義を表し、「鳳凰(ほうおう)」は平安を表し、「霊亀(れいき)」は吉凶を予知し、「応竜(おうりゅう)」は変幻を表すという。短く麟(りん)・鳳(ほう)・亀(き)・竜(りゅう)とも言う。

「四瑞」は、中国における想像上の動物・生き物です。「四霊(しれい)」・「瑞獣(ずいじゅう)」ともいい、瑞兆として姿を現すとされるものだそうです。

「竜神」や「竜王」はこれを神格化したもの。

「竜」は古代中国の神話で神獣とされているため、中国では皇帝の象徴となっています。そのため、「竜顔=帝王の顔」、「竜衣=帝王の衣服」、「竜影=帝王の姿」など帝王にまつわるものには竜がつくことが多く、最上級の意で竜を用いることもあります。

「竜」は「四神」のひとつで、水中に棲むとされ、なき声で嵐や雷雲を呼び、竜巻となって昇天し、飛翔します。四神とは、天の四方をつかさどる神。東の「青竜(せいりょう)」、西の「白虎(びゃっこ)」、南の「朱雀(すざく)」、北の「玄武(げんぶ)」のこと。四獣とも言います。

「竜」は「四神」のひとつで、水中に棲むとされ、なき声で嵐や雷雲を呼び、竜巻となって昇天し、飛翔します。四神とは、天の四方をつかさどる神。東の「青竜(せいりょう)」、西の「白虎(びゃっこ)」、南の「朱雀(すざく)」、北の「玄武(げんぶ)」のこと。四獣とも言います。

竜の姿は「竜に九似あり」といわれるように、角は鹿、頭は駱駝、目は鬼、身体は蛇、腹は蜃(想像上の動物)、鱗は鯉、爪は鷹、掌は虎、耳は牛に似ており、長い髭をたくわえ、あごの下に1枚だけ逆さに生えた逆鱗(げきりん)があります。竜はこの逆鱗に触れられるのが大嫌いで、触れられると激高し、触れたものを即座に殺すとされています。

したっけ。

2012年は辰年です。この「辰」を日本では「竜」に当てはめます。そこで、竜にちなみ「登竜門」について考えてみます。

登竜門の「竜門」とは、黄河上流の山西省河津県と陝西(せんせい)省韓城県との間にある竜門山を切り開いてできた急流のことです。

登竜門の「竜門」とは、黄河上流の山西省河津県と陝西(せんせい)省韓城県との間にある竜門山を切り開いてできた急流のことです。

中国には、その「竜門」を登りきった「鯉」がいたならば、「竜」になるという言い伝えがあったそうです。

つまり「竜門」を登るのは「竜」ではなく「鯉」なのです。

その「竜門」の言い伝えから、人の立身出世の関門を「登竜門」と言うようになったのです。その由来は、中国『後漢書李膺伝(りようでん)』の故事によるものです。

その故事とは、後漢の末期、宦官(かんがん:宮廷や貴族の後宮に仕えた、去勢された男子)と党人(儒教派官僚)が激しい抗争を繰り返していたそうです。党人派のリーダー格であった 李膺(りよう:生年不明 - 169年)を慕い、敬慕する青年官僚たちが、彼に認められれば出世が約束されたものと同じで、その認められた人は、竜門に登った鯉に喩えられたというものです。彼の知遇、推薦を受けることを名誉として、「登竜門」と称しました。

とう‐りゅうもん【登竜門】

《「竜門」は中国黄河の上流にある急流で、ここをさかのぼることのできる鯉(こい)は竜になるという「後漢書」李膺(りよう)伝の故事から》立身出世の関門。「芥川賞は文壇への―だ」

大辞泉

日本では端午の節句に幟(のぼり)を立てる習慣があったが、この立身出世の意味合いもあって、江戸初期頃から鯉柄の幟を立てるようになったようです。

したっけ。

MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL

トム・クルーズがすご腕スパイ、イーサン・ハントを演じる人気アクション・シリーズの第4弾。爆破事件への関与を疑われ、スパイ組織IMFを追われたイーサンたちが、容疑を晴らすべく黒幕との危険な駆け引きを繰り広げる。『Mr.インクレディブル』のブラッド・バードが初の実写映画でメガホンを取り、『ハート・ロッカー』のジェレミー・レナーや『プレシャス』のポーラ・パットン、『ホット・ファズ俺たちスーパーポリスメン!』のサイモン・ペッグがチームのメンバー役で共演。世界一の高層ビルでトム自身が見せる驚異のスタントのほか過激なアクションに目がくぎ付け。

YAHOO映画より

最初から最後まで、問答無用のジェットコースターアクション。トム・クルーズ、ジェレミー・レナー以外のメンバーは初見であったが、アクション映画ならではの役どころをきっちりこなしこなしていて気持ちがいい。

トム・クルーズがスタントマン無しで演じたという、地上828m、世界一の高層ビルをよじ登るシーンはCGではない緊迫感がある。

トム・クルーズがスタントマン無しで演じたという、地上828m、世界一の高層ビルをよじ登るシーンはCGではない緊迫感がある。

ちょいとした、笑いもあり、アクション映画としてはこれ以上望むものはない。

あっという間の132分でした。自分は椅子に座ったままなのに、終わったときはすっかり疲れてしまっていました。

たぶん、49歳だと思うトムの懸命のアクションにオヤジは涙ぐむ・・・。

ただ、残念だったのは、となりの同世代と思われるオヤジのおしゃべり。妻らしき(確認したわけではないので)女性に、いちいち説明をする。アクション映画に何の説明が要るのだ。映画は観たことがないらしい会話もあり迷惑千万であった。

映画館は何故暗いのか。それは、誰にも邪魔されない空間を作るためなのだ。映画を観るものはそのことを肝に銘じて欲しい。それが嫌なら、DVDをテレビで観賞して欲しい。誰も文句は言わない。存分に話しながら見るがいい。

したっけ。