■ 元気ですか。相変わらず多忙な日々ですが、ボクは元気です。

『赤瀬川原平の名画探検 フェルメールの眼』が昨日届きました。どうもありがとう。同封の手紙読みました。授業の一環でフェルメール展に行ってきたんだね。開館と同時に入ってゆっくり観ることができたそうですが、ボクが行った時は平日でしたが混んでいました。

この「ワイングラスを持つ娘」のページで赤瀬川さんはフェルメールの絵についてビリヤードのように登場人物の視線が行き来していると指摘し、次のように書いています。**画面の中を視線の運動が行き交い、ときどき弾かれた視線がポーンと画面の外まで飛んで出てくる。画面の外のこちらの視線と結ばれるのだ。**

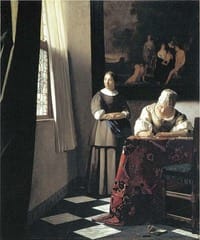

この「手紙を書く婦人と召使」が今回の展覧会で最もいいな、と思った作品ですが、この作品の前に立ったとき、絵ってこんなに人を感動させる力があるんだと思ったら、涙が出そうになりました。この絵は確か盗難にあっているんだよね。

婦人が手紙を書き終わるのを待つメイドの所在なさげな表情にボクは注目しましたが、画中の人物の視線に注目した作品評、面白かったです。

この絵についても赤瀬川さんは視線に注目し、**お互いに視線は外れていながら、そして身分にも段差がありながら、その上での安定した関係が緻密に描かれている。**と書いています。

それにしても日常のありふれた室内の光景がどうして至高の光景になるんでしょうね。不思議です。

手元にあるフェルメール本に収録されている絵は小さくて不満でしたが、この本は大きくて画集のようですね。ありがとう!

H君の感想を今度聞かせて下さい。

向寒の折、くれぐれもご自愛下さい。20081101 U1