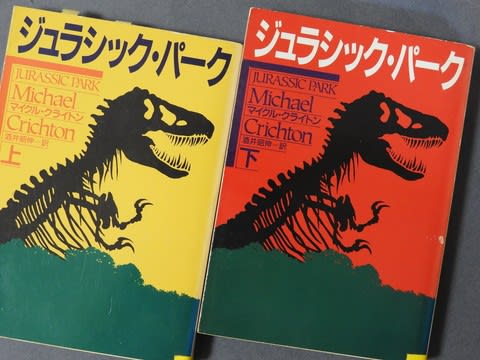

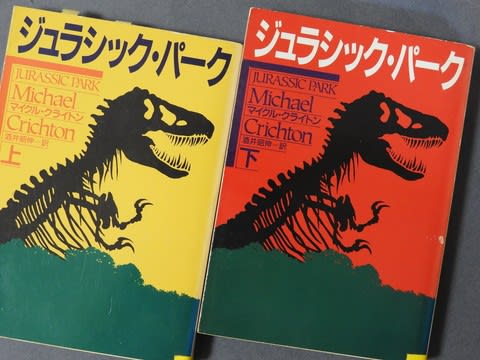

■ マイクル・クライトン(マイケル・クライトン)は『ジュラシック・パーク』(ハヤカワ文庫)で、琥珀に閉じ込められた蚊の体内に残っていた血液から抽出したDNAをスーパーコンピューターで解析、複雑な作業を経て恐竜をよみがえらせるというアイデアを提示した。

また、安部公房は『第四間氷期』(新潮文庫1970年11月10日発行、1971年3月10日2刷)で、胎児は生命の進化の過程を再現する(*1)ということから、水棲哺乳類、水棲人間を誕生させた。

**御存知のように、個体発生は系統発生を繰返すものです。厳密に言えば、祖先の形をそのまま繰返すわけではないのですが、ともかく基本的な対応関係をもっている。そこで、その発生的段階において、なんらかの手を加えてやれば、その生物を系統発生から引離し、まったく新しい種にしてやることもできるわけだ。**(141頁)作品中には鰓呼吸する水棲哺乳類、水棲人間の育成プロセスの詳細な記述がある。

安部公房の『第四間氷期』はサスペンス的な要素もあるSF。安部公房の想像力の凄さに感動すら覚えた。

太平洋海底火山群の活発化等による海面上昇で**ヨーロッパはまず全滅、アメリカにしても、ロッキー山脈をのぞけば完全に全滅だし、日本なんか、先生、山だらけの小島がぽつんぽつんと、五つ六つ残るだけだというんですからなあ・・・・・。**(231頁)

こんな未来予測にどう対応するか。水棲人、海中で生存できる人間に未来を託そうとする研究者たち・・・。安部公房がこの作品を発表したのは1959年(昭和34年)、テーマは古くなるどころか、今なお、極めて現代的だ。

3月から安部公房の作品を通読しているが、感じるのは論理的で緻密な思考。『第四間氷期』でもこのことを感じた。展開されるストーリーは説得力があってリアル。荒唐無稽な印象は全くない。ラストの紹介は省略するが、なんとも印象的でかなり上空から海面を俯瞰する映画のラストシーンのよう。

*2 **胎児たちは、あたかも生命の誕生とその進化の筋書きを諳んじているかのごとく、悠久のドラマを瞬時の〝パントマイム〟に凝縮させ、みずから激しく変身しつつこれを演じてみせる。**と『胎児の世界』(中公新書)の著者、三木成夫氏はまえがきに書いている。

手元にある安部公房の作品リスト

新潮文庫23冊 (文庫発行順 戯曲作品は手元にない。2024年3月以降に再読した作品を赤色表示する。*印の5作品は絶版)

今年(2024年)中に読み終えるという計画でスタートした安部公房作品再読。7月4日現在13冊読了。残り10冊。

『他人の顔』1968年12月

『壁』1969年5月

『けものたちは故郷をめざす』1970年5月

『飢餓同盟』1970年9月

『第四間氷期』1970年11月

『水中都市・デンドロカカリヤ』1973年7月

『無関係な死・時の壁』1974年5月

『R62号の発明・鉛の卵』1974年8月

『石の眼』1975年1月*

『終りし道の標べに』1975年8月*

『人間そっくり』1976年4月

『夢の逃亡』1977年10月*

『燃えつきた地図』1980年1月

『砂の女』1981年2月

『箱男』1982年10月

『密会』1983年5月

『笑う月』1984年7月

『カーブの向う・ユープケッチャ』1988年12月*

『方舟さくら丸』1990年10月

『死に急ぐ鯨たち』1991年1月*

『カンガルー・ノート』1995年2月

『飛ぶ男』2024年3月

『(霊媒の話より)題未定 安部公房初期短編集』2024年4月

420

420

360

360