遭難した韓国人の代表と村人との筆談から、やっと、韓国船遭難の全貌が

明らかになってきました。

それによりますと、泊地区に漂着したのは、大韓国(当時の国名)の商船

「四仁伴載」。トン数は不明ですが、内外海村役場文書には「凡そ三百石

積める木造帆船」と記されています。

この商船は、明治32年 (1899)11月27日、ロシアのウラジオストックから

大韓国・咸鏡道明川沙浦に向かう途中、暴風雨に遭い、その日の夕方、遭難。

16日間、漂流し、救助される3日前からは飲料水も火もなく、飢えと寒さで

餓死する寸前でした。

船には商人、軍人、船員など93人の韓国人が乗っていました。

ここで、韓国船が漂着した明治33年(1900) 頃の日本を取り巻く国際情勢に

ついて、ちょっと、触れておきます。

明治33年は、韓国併合の10年前に当たり、日本と韓国との関係は緊迫した

状況にありました。

朝鮮半島の植民地化を対外政策の最重要課題とした明治政府は日清戦争

(1894~95) 、日露戦争(1904~05)を引きおこしましたが、漂着事件は

丁度、この二つの戦争の間に発生してします。

こうした厳しい状況下で、内外海村長、倉谷善右衛門は事件の処置に当たら

なければなりませんでした。

倉谷村長の指揮のもと、25軒あった村の人たちが総出で救護に当たります。

「村中の飯や湯茶を集め、食事をさせ、船小屋下で多数の藁を焚いて体を

温めさせ、高橋藤蔵、大谷駒藤、深田虎造、波濤孫左衛門、山崎仲太夫の家に

分けて泊める事にしたが、朝鮮の習慣で草鞋(かかわ) のまま家にあがったり、

囲炉裏の中へ唾を吐くやら実に不潔なので、すぐに納屋や土蔵にうつし、

役場と警察に届けました。

官吏が派出してきたものの、区民も官人も朝鮮語のわかる者は無く、お互いに

言葉が通じないので甚だ不便でしたが、身振り手振りで話すとともに

日本語を教えたところ、直に日本の習慣を習い、清潔な生活ぶりとなった。

朝鮮国は素から義務心も深く礼儀正しい国なので、自分たちの止宿している

家主にはそれぞれ種々の礼物を進呈しました。(続く)

(「泊区長文書」より意訳)

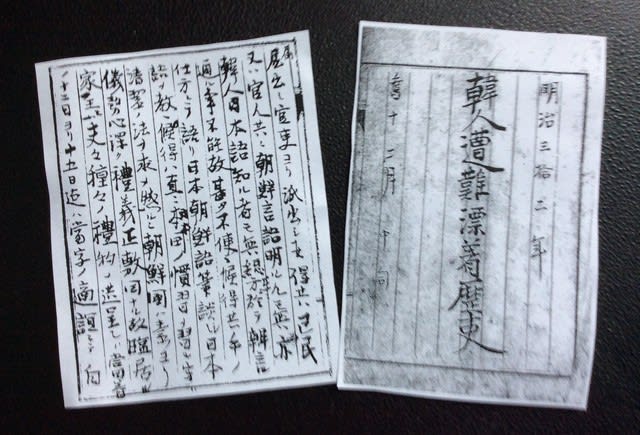

写真は、民家の土蔵から見つかった「泊区長文書」ー「泊の歴史 資料集」よりー

明らかになってきました。

それによりますと、泊地区に漂着したのは、大韓国(当時の国名)の商船

「四仁伴載」。トン数は不明ですが、内外海村役場文書には「凡そ三百石

積める木造帆船」と記されています。

この商船は、明治32年 (1899)11月27日、ロシアのウラジオストックから

大韓国・咸鏡道明川沙浦に向かう途中、暴風雨に遭い、その日の夕方、遭難。

16日間、漂流し、救助される3日前からは飲料水も火もなく、飢えと寒さで

餓死する寸前でした。

船には商人、軍人、船員など93人の韓国人が乗っていました。

ここで、韓国船が漂着した明治33年(1900) 頃の日本を取り巻く国際情勢に

ついて、ちょっと、触れておきます。

明治33年は、韓国併合の10年前に当たり、日本と韓国との関係は緊迫した

状況にありました。

朝鮮半島の植民地化を対外政策の最重要課題とした明治政府は日清戦争

(1894~95) 、日露戦争(1904~05)を引きおこしましたが、漂着事件は

丁度、この二つの戦争の間に発生してします。

こうした厳しい状況下で、内外海村長、倉谷善右衛門は事件の処置に当たら

なければなりませんでした。

倉谷村長の指揮のもと、25軒あった村の人たちが総出で救護に当たります。

「村中の飯や湯茶を集め、食事をさせ、船小屋下で多数の藁を焚いて体を

温めさせ、高橋藤蔵、大谷駒藤、深田虎造、波濤孫左衛門、山崎仲太夫の家に

分けて泊める事にしたが、朝鮮の習慣で草鞋(かかわ) のまま家にあがったり、

囲炉裏の中へ唾を吐くやら実に不潔なので、すぐに納屋や土蔵にうつし、

役場と警察に届けました。

官吏が派出してきたものの、区民も官人も朝鮮語のわかる者は無く、お互いに

言葉が通じないので甚だ不便でしたが、身振り手振りで話すとともに

日本語を教えたところ、直に日本の習慣を習い、清潔な生活ぶりとなった。

朝鮮国は素から義務心も深く礼儀正しい国なので、自分たちの止宿している

家主にはそれぞれ種々の礼物を進呈しました。(続く)

(「泊区長文書」より意訳)

写真は、民家の土蔵から見つかった「泊区長文書」ー「泊の歴史 資料集」よりー