2024/06/07 06:00

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

守矢神長家の話 守矢早苗

「神長官守矢資料館のしおり」より⇒こちら。

神長官 守矢一族と現人神 諏訪氏 関連記事

前述の通り、建御名方神が諏訪へ侵攻していた際に、迎えうった洩矢神の末裔が守矢一族である。神長官を含む五官祝(諏訪大社上社における神職の名称。

神長官、祢宜大夫、権祝、擬祝、副祝)という制度は神社が国家神道へと変遷し制度改革の行われた明治初期になくなってしまったが、その血が絶えていないことは記述してきた通りだ。

『しおり』に寄稿している守矢早苗氏は洩矢神から七十八代目である。参考までにあげれば、出雲大社の千家宮司が現在、八十四代、海部氏家系図で有名な籠神社宮司は、現在、八十二代である。

いずれの社家にも劣らない。

守矢氏の祖先は、現在の前宮周辺に居を構えていた。その後、建御名方神の子孫である諏方氏に前宮を譲ると、現在の守矢家と守矢史料館のある高部扇状地に移る。

この高部扇状地そのものが高部遺跡であり、縄文時代から中世までの人々の生活跡が発掘されている。古墳時代には諏訪地方の豪族の墓城でもあった。

実際、この付近を歩いたが扇状地のあちこちに古墳や小さな祠(どんな小さな祠にも御柱が立っている)が点在し、少し奥に分け入れば磐座信仰の名残を残す小袋石が祀られている。

古代よりここが重要な信仰の場所であったことが伺える。

前述の通り、諏訪大社の祭政体は現人神・諏訪明神に降りて来るミシャグジ神を中心に営まれてきた。そのミシャグジ神の祭祀権を持っていたのが守矢神長官家であり、

ミシャグジ上げやミシャグジ降ろしの技法を駆使して祭祀を取り仕切ってきた。この守矢家の神長官の秘法は、

「真夜中、火の気のない祈祷殿の中で、一子相伝により『くちうつし』で」(『しおり』の守矢早苗氏の文章より引用)伝承されたという。

この一子相伝、くちうつしの秘法は七十六代実久氏で終焉を迎える。

一方、建御名方神の子孫である諏方氏は「大祝」という生神(つまり諏訪明神の依代)の地位に着く。諏方氏が最初に居住し、祭祀を行っていたのが現在の前宮である。

ここに諏訪大社の発祥を見ることができる。

しかし、大祝は事実上の祭祀権を握ることはなかった。なぜならば、諏訪氏が諏訪明神になるには、神長官守矢氏の力が必要であった。

筆頭神官である神長官の降ろしたミシャグジを身につけて初めて、現人神大祝=諏訪明神になれたのだ。

そして神降ろしの力や、神の声を聞く力は神長官のみが持つとされており(つまりミシャグジ祭祀は神長官のものであったために)

この地の信仰及び政治の実権は守矢家が持ち続けていたのだと守矢早苗氏は言う。

諏方氏はその後、系譜が曖昧になるが、伝承によると、806年、諏訪明神が桓武天皇の皇子、有員親王に神衣を着せて「我に体なし、祝をもって体をなす」と神勅をくだし

、大祝の中興の祖となる。現在の諏方氏の祖はここに起原を持つ。その後、また系譜が曖昧になるも、十六代頼信から現在まで諏方氏は続いている。

「謎のミシャグジ神 諏訪大社 上社 本宮編」⇒こちら。

2007年4月18日のブログエントリー「御頭祭ー狩猟民族の祭」から引用

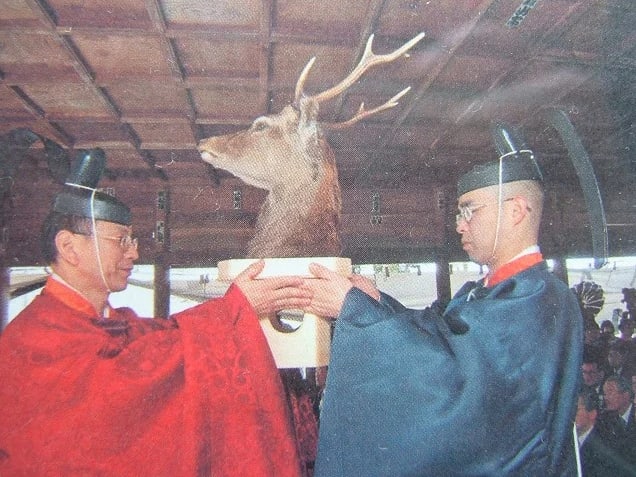

⇒茅野市にある神長官守矢資料館に往時の祭りの模様のレプリカが展示されています。

(この資料館の設計は先代の守矢家当主から照信と名前を付けてもらった現江戸東京博物館館長 藤森照信さんです。

藤森さんは資料館のある場所の高部で生まれ育ちました。)

『神長官守矢資料館』 自然と建築の一体化が生む空間 藤森ワールドの原点 | 芸術教養学科WEB卒業研究展 | 京都芸術大学通信教育課程 (kyoto-art.ac.jp)☜Click